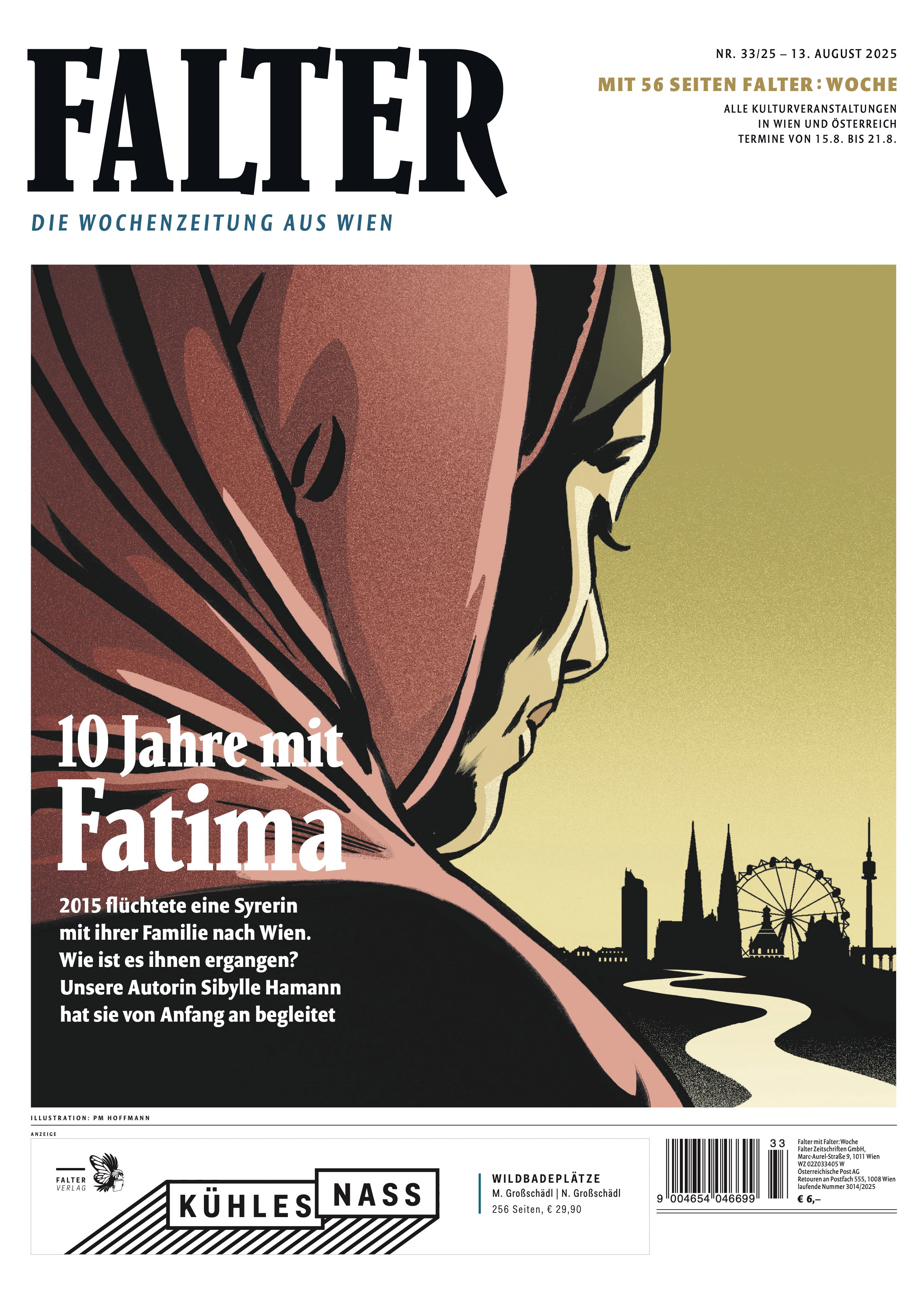

Zehn Jahre mit Fatima

Sibylle Hamann in Falter 33/2025 vom 2025-08-13 (S. 12)

Fatima* hat jetzt einen Schrebergarten. 600 Quadratmeter, eine Regenwasserzisterne, ein kleines Holzhaus, Plastikmöbel. Zwei Reihen Radieschen hat sie gesät, Kräuter, Salat, Bohnen. Die Okra-Samen, die eine Freundin eigens aus Syrien mitgebracht hat, sprießen allerdings nur zaghaft - die bräuchten viel mehr Sonne, als der Wienerwald heuer zu bieten hat.

Wenn sie am Wochenende mit der Familie rausfährt, nehmen sie Lammkoteletts mit. Milch, Honig und Eier kaufen sie beim Bauern. Das Wichtigste im Schrebergarten ist der Grill. "Ich bin ein Kind vom Land, ich brauche die Natur", sagt Fatima. Wir haben die Plastiksessel rausgestellt und lauschen den Vögeln. An der Grundstücksgrenze rauscht alle 20 Minuten ein Zug auf der Westbahnstrecke vorbei. "Das war der Regionalzug", sagt sie und hebt den Zeigefinger; den Fahrplan kennt sie fast auswendig. Sie arbeitet nämlich bei den ÖBB. Wenn sie das erwähnt, ist immer auch Stolz dabei.

Fatima, ein Flüchtling, ist nämlich heute Fatima, die ÖBB-Mitarbeiterin. Mit einer ÖBB-Mitarbeiternetzkarte, einer ÖBB-Betriebswohnung mit Balkon und einem ÖBB-Schrebergarten. Man könnte sagen: Sie gehört jetzt dazu.

Ich habe Fatima vor ziemlich genau zehn Jahren kennengelernt. Es war 2015, der Spätsommer der großen Flüchtlingswelle, die Zeit großer Hilfsbereitschaft. Die schwappte damals auch durch unsere Nachbarschaft. Fatima hatte damals bei unserem Hausarzt Zuflucht gefunden, mit ihrem Mann und drei kleinen Kindern.

Wir organisierten für die Kinder damals Schulplätze, Schultaschen, Winterstiefel; für die Eltern Geld, Deutschkurse und Behördentermine; und in weiterer Folge Übergangswohnungen, Übergangsjobs, richtige Wohnungen, richtige Jobs. Gemeinsam haben wir alle Phasen der sogenannten "Flüchtlingskrise" durchlebt -Hoffnung, Ungeduld, Zweifel, Enttäuschung. Sowie alle zwischenmenschlichen Zustände, die dabei vorkommen, von banalen Missverständnissen über unabsichtliche Kränkungen bis hin zu Momenten inniger Nähe.

Ich habe für den Falter in längeren Abständen darüber geschrieben, immer wieder; vor fünf Jahren dann auch ein Buch - über sie, mit ihr. Weil ich das dringende Bedürfnis hatte, meine Gedanken und Gefühle zu ordnen. Und weil ich meinte, dass in dieser Zeit in Österreich etwas Wichtiges passierte, das protokolliert gehört -auch wenn damals noch niemand sagen konnte, wie es ausgeht.

Vielleicht muss man hier einwerfen: Fatimas Geschichte kann man nicht verallgemeinern. Es waren zigtausende unterschiedliche Menschen, die damals kamen, mit zigtausenden unterschiedlichen Charakteren und Geschichten (siehe Marginalspalte, Seite 13). Fatima zeigt aber, wie es gehen konnte.

Oberflächlich betrachtet könnte man heute nämlich sagen: Nach zehn Jahren ist ihre Flüchtlingsgeschichte zu Ende. Fatima verbringt jedes Jahr eine Urlaubswoche am Adriastrand; Caorle mag sie lieber als Bibione. Österreichischer geht's kaum.

Die drei Kinder gehen in ein öffentliches Wiener Gymnasium, das älteste maturiert bald. Die Mitglieder der Familie haben Mitgliedschaften beim Billa-Vorteilsclub und bei McFit, Wiener Netzkarten, sammeln dm-Rabattmarken, gerade denken sie über den Erwerb der Niederösterreich-Card nach (365 tolle Ausflugsziele für die ganze Familie!).

Allesamt sind sie mittlerweile auch österreichische Staatsbürger. Das gelang in der Mindestzeit, nachdem die Familie drei Jahre lang keine Sozialhilfe bezog. Ich hatte eigentlich auf die Einladung zu einer großen Einbürgerungsparty gewartet, aber die Zeremonie war eine schlichte Angelegenheit im Zimmer einer Sachbearbeiterin der MA 35. "Wir haben das Gelöbnis gesprochen, und dabei lief die Hymne auf dem Kasettenrekorder", erzählt Fatima, "nichts Besonderes." Seither hat sie schon auf Bundesebene die SPÖ gewählt und im Bezirk den grünen Bezirksvorsteher.

Das darf ich schreiben, sagt Fatima. Weil sie weiß, dass Politik hier, anders als in Syrien, nichts Gefährliches ist. Dass man sich hier deklarieren und seine Meinung frei äußern kann. Als Österreicherin kann ihr niemand mehr etwas tun. Aber wirklich vorbei? Ist ihre Geschichte nicht.

Österreich hat sich verändert in diesen zehn Jahren, und Fatima war Teil davon. Das Flüchtlingsthema bestimmt immer noch die innenpolitische Debatte. Der Tonfall variiert, aber weggegangen ist das Thema nie. Islam, Terrorismus, der Syrien-Krieg, Integration, Kopftuchstreit, Familienzusammenführung: All das streift täglich an ihr vorbei, in den Fernsehnachrichten, in der Straßenbahn, in den Facetime-Telefonaten mit den syrischen Verwandten, am Arbeitsplatz. Wie es in Syrien nach dem Sturz des Diktators weitergeht; was ein FPÖ-Kanzler in Österreich bedeuten würde -Fatima muss bei jeder Nachricht rasch abchecken: Wie wird sich das auf uns auswirken? Müssen wir auf der Hut sein?

"Ich arbeite als Lehrlingsausbilderin in den ÖBB-Lehrwerkstätten. Ich unterrichte dort Programmieren und Technisches Zeichnen": Heute gehen Fatima solche Sätze leicht über die Lippen. Doch diesen Job zu finden und zu meistern war eine Leistung, über die ich bis heute staune.

Fatima war Technikerin und hatte bei der staatlich-syrischen Telekom gearbeitet. Doch was sie vor 25 Jahren an der Universität von Aleppo studierte, hatte nach mehreren Revolutionen im Kommunikationssektor längst jede Relevanz verloren. Berufsperspektive in Österreich: unklar. Da kam, über private Vermittlung, das überraschende Angebot, es bei den ÖBB zu versuchen. Fatima war da gerade einmal drei Jahre in Wien, hatte die B2-Prüfung in Deutsch, weder eine pädagogische Ausbildung noch pädagogische Erfahrung und keine Ahnung, wie österreichische Jugendliche ticken.

An ihrem gespendeten Laptop (lahmer Akku, hängende Tasten, gesprungener Bildschirm, veraltetes Betriebssystem) versuchte sie, sich die Lehrplaninhalte online auf Arabisch anzueignen, dann übers Englische ins Deutsche zu übersetzen. In nächtelanger Arbeit entwarf sie ihre eigenen Skripten und Arbeitsblätter. Stand von einem Tag auf den anderen vor einer Klasse pickeliger Lehrlinge verschiedenster Herkunft, fast ausschließlich Burschen. Und biss sich durch, mit der ihr eigenen Hartnäckigkeit. "Ich hab ja nicht die Flucht überlebt, um dann hier aufzugeben", sagt sie.

"Es wäre leichter, wenn du auf dein Kopftuch verzichten würdest", habe ich ihr damals geraten. Dafür erntete ich bloß verständnisloses Kopfschütteln über mein seltsames Feminismus-Verständnis. "Das entscheide ich allein", sagt Fatima zu diesem Thema stets mit Nachdruck. Und fügt gern spöttisch an: "Wenn Frauen hier gleichberechtigt sind -wieso gibt es dann so wenige in technischen Berufen? Warum bin ich immer die einzige?"

Heute muss ich zugeben: Fatima hat recht behalten. Mittlerweile ist sie zu einer Art Postergirl ihres Unternehmens geworden - trotz oder wahrscheinlich sogar wegen ihrer sichtbaren Religionszugehörigkeit. Wenn Berufsmessen stattfinden, wird Fatima als Erste eingeteilt, um den Stand zu betreuen. Als Role Model verkörpert sie die Diversität des Unternehmens und soll gleichzeitig Mädchen -womöglich sogar solche mit Fluchterfahrung - animieren, bei den ÖBB anzuheuern. Man sucht Fahrdienstleiterinnen, Zugbegleiterinnen, Elektrikerinnen, alles. Auch bei Betriebsbesuchen zeigt man Fatima, samt ihrer Eloquenz, gerne her. Die ehemalige Verkehrsministerin war mehrmals da, und auch der Bundespräsident. Dem hat sie sich sogar persönlich vorgestellt als "Fatima aus dem Buch". Nein, scheu ist sie nicht. Sie durchschaut die Rolle, die man ihr zugeteilt hat. Sie verkörpert sie gern und gut.

Fatimas Ehemann Mohammed tat sich beim Deutschlernen viel schwerer als sie. Haderte mit dem Verlust von allem, was er einst gehabt hatte -Familie, Freunde, Status, das schöne Leben. Konnte sich schwer motivieren, nochmal bei null zu beginnen.

Ich sah Fatima die Sorge um ihn an. "Ich hab immer gewusst, dass ich kämpfen kann. Aber bei ihm war ich mir nicht so sicher", sagt sie. Mohammed stammt aus wohlhabendem Haus. Die Familie besaß eine repräsentative Villa im Stadtzentrum (die jedem Armeekommando, das die Stadt einnahm, so gut gefiel, dass es dort gleich Quartier bezog). Als Fatima Mohammed kennenlernte, war er ein fescher, charmanter, selbstbewusster Mann, roch nach teurem Aftershave, war gut angezogen und daran gewöhnt, dass sich immer jemand um sein Wohlergehen kümmert. "Mit den Händen hat er nie gearbeitet", sagt Fatima.

Als dann alles weg war, als sie in einer Altbau-Bruchbude im Wiener 15. Bezirk saßen, inmitten chaotischer Haufen gespendeter Kleidung, Möbel und Geschirr, schaute sie ihren Mann an, wie er ratlos den Schraubenzieher in den Händen drehte. Nicht wusste, wo er anpacken sollte. Manchmal wegdriftete. In Trauer um seinen von den Islamisten ermordeten Bruder. In Zukunftsangst, Zweifel, Depression.

Er hatte sein charmantes Lächeln noch, aber er konnte es nur noch selten aus Höflichkeit anknipsen. Stundenlang hing er rauchend am Handy-Bildschirm und verfolgte die Nachrichten über den Bürgerkrieg, den Frontverlauf, über Entführungen und Attentate. Auf die Gegenwart konnte er sich kaum konzentrieren und war unsicher, was Österreich von ihm erwartete. "In dieser Phase hatte ich Angst um ihn", sagt Fatima heute. Doch Mohammed hat die Kurve gekratzt. Als seine Ehefrau ihren Job fand, rutschte er kurz in die Rolle des Hausmanns, der die Kinder von der Schule abholte, einkaufte, kochte. Der Rollentausch war für ihn der Ansporn, sich ebenfalls zusammenzureißen. Für den Elektrotechnik-Lehrabschluss musste er mehrere Prüfungen nachmachen. Mathematik war hart auf Deutsch, aber er schaffte es schließlich. Und fing bei einer Baufirma an.

Heute trägt er keine feinen Anzüge, sondern einen Blaumann. Er steht im Morgengrauen auf, fährt auf Baustellen in ganz Wien, wo er Wohnungen saniert. Wenn er abends aus der Arbeit kommt, hat er den Baustaub überall, in den Nasenlöchern, in den Ohren. "Ich bin stolz, wenn ich ihn so sehe", sagt Fatima. "Er macht keine Feine-Leute-Arbeit. Er arbeitet mit den Händen, mit dem Stemmeisen, er schlägt Putz von den Wänden, aber es gefällt ihm." In ihrer Achtung ist er sogar noch gestiegen, seither.

Ich schaue die beiden an. Sie sind ein gutes Team, das hatte ich immer schon geahnt. Jetzt haben sie sogar die Neudefinition ihrer Beziehung und ihrer Geschlechterrollen gemeistert.

Ich versuche, mir Fatimas Joballtag vorzustellen. Wie sie sich wohl Respekt verschafft? Was wohl die Lehrlinge in ihr sehen? Wie viel ihre Kolleginnen und Kollegen über ihre Geschichte wissen? Ob sie wohl Diskriminierung erlebt? Ich screene ihre beiläufigen Berichte nach subtilen Signalen. Sie erzählt, sie esse mittags nicht in der Kantine mit den Kollegen, und ich traue mich nicht recht, nach dem Grund zu fragen. Schmeckt ihr das Kantinenessen nicht? Fürchtet sie, dass Schweinefleisch drin sein könnte? Ist es zu teuer dort? Wird sie etwa ausgegrenzt? Aber ich bin zu argwöhnisch. Sie wird zu jedem Grillfest der Abteilung eingeladen, erzählt Fatima, und da wird eigens für sie Halloumi besorgt.

Gleichzeitig gibt es Geschichten, die meine Befürchtungen bestätigen. Etwa jene von der Freiwilligen Feuerwehr im Wienerwald. Deren Vereinshaus -ein klobiger Betonkasten samt riesigem Parkplatz -steht gleich neben Fatimas Schrebergarten. Fatima hat es mit freundlicher Kontaktaufnahme versucht, ist aber abgeblitzt.

Stattdessen schrieb der Verein einen Beschwerdebrief an die ÖBB, mit Klagen über die neuen Schrebergarten-Pächter: Zwei Kinder hätten doch tatsächlich einmal auf dem leeren Parkplatz Federball gespielt! Und es seien Flaschen in den Glascontainer geworfen worden! ("Was ist denn daran falsch?", fragt Fatima zu Recht.)

Worüber ich erleichtert bin: wenn Fatima sich über ganz normale Dinge aufregt. Die nicht ergonomischen Bürosessel, die Rückenschmerzen erzeugen. Das Ringen um eine faire Urlaubsaufteilung. Oder wie sie vergeblich darum kämpft, freitags im Homeoffice bleiben zu dürfen - wo der Unterricht an diesem Tag ja ohnehin per Bildschirm stattfindet. Mir gefallen diese Probleme. Jedes Problem, das nichts mit ihrer Herkunft, ihrem Aussehen, ihrer Religion oder ihrer Flüchtlingsvergangenheit zu tun hat, ist ein gutes Problem.

Fatimas Teenagerkinder haben inzwischen feine Antennen, mit denen sie subtile Abwertungen und Rassismus spüren. Wenn sie von unguten Szenen erzählen, erwische ich mich manchmal dabei, dass ich alternative Erklärungen suche. Vielleicht war die Person einfach genervt, abgelenkt, oder es war ein Missverständnis? Doch mit welchem Recht stelle ich die Wahrnehmung der Kids infrage? Leyla, Fatimas älteste Tochter, erzählt von einer Lehrerin, die zu ihr sagte: Du kannst ja heimgehen, wenn's dir hier nicht passt, und gar nicht mehr zurückkommen. In solchen Situationen wird Fatima, die Negativität normalerweise stoisch an sich abrinnen lässt, zur Löwin. Sie nahm allen Mut zusammen und sprach bei der Direktorin vor. Die Lehrerin habe halt einen schlechten Tag gehabt, da müsse man Verständnis haben, war die Antwort. "Einen schlechten Tag!", sagt Fatima entrüstet. Eine Entschuldigung wäre ihr so wichtig gewesen. Doch die blieb aus.

Omar, der mittlere Sohn, erzählt vom Tag des Villacher Attentats. Was er dazu sage, habe ihn der Lehrer vor versammelter Klasse gefragt. "Wieso ich?", fragte Omar forsch zurück; er hatte eine Schuldzuweisung durchgehört. Immer wieder habe der Lehrer ihn an diesem Tag herausfordernd, vorwurfsvoll, rechthaberisch fixiert, und Omar sei das Gefühl nicht losgeworden, als warte der Lehrer auf irgendeine Art Geständnis. Omar hat sich sehr verändert, seit ich ihn zuletzt gesehen habe. Er war ein eher pummeliger Bub, plötzlich ist er hoch aufgeschossen, ein muskulöser, fescher junger Mann. Er hebt regelmäßig Gewichte. Schluckt Protein-Shakes, wie so viele Burschen in seinem Alter. Fatima beobachtet das mit gemischten Gefühlen, wie so viele Mütter. Was da wohl drin ist, in diesem Pulverzeug? Kann das gesund sein?

Gleichzeitig sieht sie, wie gut ihm das Training tut. Seiner Körperhaltung, seinem Selbstbewusstsein. Früher wurde er manchmal gehänselt. Jetzt haben alle Respekt vor ihm, in der Schule, im Park. "Es macht einen Riesenunterschied, wie man ausschaut, Mama", hat er ihr erklärt.

Omar wird bald seine Einladung zur Stellung bekommen. Er will gern zum Bundesheer. Von klein auf wollte er Polizist werden. Fatima ist fest davon überzeugt, dass das mit seiner Fluchtgeschichte zusammenhängt.

Sie hat mir die Szene in den vergangenen zehn Jahren schon oft erzählt -immer wieder, so als verlange die Bewältigung der traumatischen Erinnerung nach ständiger Wiederholung: Wie sie mit den drei Kindern - damals drei, fünf und sieben -ins wacklige Schlauchboot stieg, im Wissen, dass Mohammed als Einziger schwimmen konnte. Wie sich die Eltern bemühten, ihre Panik zu verbergen, und den Kindern vorspielten, sie hätten das alles so geplant. Wie sie Omar erzählten, sie machten einen lustigen Ausflug übers Wasser. Und wie Omar nach der Ankunft in Griechenland sagte, es sei so lustig gewesen, er wolle gleich noch einmal fahren!

Diese Anekdote wird Omar vermutlich noch seinen Enkelkindern erzählen, als Familienlegende von der Flucht. Unterschwellig geblieben ist aber vermutlich etwas anderes. "Er will stark sein", sagt Fatima. "In der Volksschule schon hat er Bilder von sich gezeichnet, mit Waffen in der Hand. Er hat immer gesagt: Damit er uns gegen alle bösen Leute verteidigen kann."

Noch eine andere Angewohnheit ist Fatima neuerdings aufgefallen: "Die Kinder korrigieren mich jetzt immer, wenn ich in der Öffentlichkeit Fehler mache." Offenbar wollen sie verhindern, dass sich die Eltern vor anderen eine Blöße geben, dass sie als Fremde auffallen. "Sie wollen uns beschützen", erklärt Fatima, "so wie wir sie auf der Flucht beschützt haben. Das ist sehr süß von ihnen."

Im Dezember 2024 stürzt Diktator Assad. Es sind atemlose Tage. Wie auf einem geteilten Bildschirm laufen die Nachrichten in Fatimas Wiener Leben in Echtzeit mit, ergänzt durch Telefonate, Social-Media-Nachrichten, Whatsapp mit Verwandten daheim.

Was in tausenden Kilometern Entfernung passiert, hat immer auch ganz konkrete Auswirkungen auf Fatima und ihre Familie. Welcher von ihren Bekannten wird nun wohl aus dem Gefängnis befreit? Werden die Enteignungen, mit denen Assad alle Geflüchteten bestraft hat, rückgängig gemacht? Bekommen die Mutter und die Tanten inmitten der chaotischen Versorgungslage genug zu essen und ihre Medikamente? Gibt es Wasser und Strom? Wird die neue syrische Regierung anständig sein oder auf die islamistische Seite kippen? Und wie wird sich Österreichs Asylpolitik verändern?

Ihr schönes Haus, in dem jahrelang Offiziere einquartiert waren, hat die Familie inzwischen schon offiziell zurückbekommen. Ein Onkel schaut dort nach dem Rechten. Er hat Fatima Video-Aufnahmen geschickt: "Man muss einiges reparieren, aber die Wände stehen noch!"

Plötzlich rückt in greifbare Nähe, was eben noch unmöglich schien: Hinfahren! Immer mehr Leute aus ihrem syrischen Bekanntenkreis haben das bereits versucht. Vom Geheimdienst droht nun keine Gefahr mehr. Mit einem österreichischen Pass kann man visafrei einreisen. Die internationalen Sanktionen werden Monat für Monat weiter gelockert, bald schon wird es vermutlich Direktflüge nach Damaskus geben.

Wenn Fatima und ihr Mann abends auf dem Sofa sitzen, lassen sie nun immer öfter ihre Gedanken davongaloppieren. Mit der Sicherheit der Staatsbürgerschaft im Rücken könnte man doch jetzt, als Österreicher, beim Wiederaufbau Syriens helfen!

Fatima hat hierfür schon recht konkrete Vorstellungen. Das syrische Bahnwesen gehört wiederaufgebaut und modernisiert. Missbilligend beobachtet sie aus der Ferne, wie die Chinesen ihre Hand nach der syrischen Schieneninfrastruktur ausstrecken. Ihrer Meinung nach wären die ÖBB der wesentlich bessere Partner.

Und da könnte sie, mit ihrem technischen Hintergrund, ihren Sprachkenntnissen und ihrer in Österreich erworbenen Expertise, doch sicher vermittelnd etwas beitragen? Ein paar Monate in Syrien, ein paar Monate in Österreich -jetzt, wo die Kinder größer sind, klingt das für sie wie ein idealer Karriereplan.

Auch Mohammed wittert neue Perspektiven, neue Aufgaben. Seine Baufirma wurde eben von einem großen, global tätigen Konzern geschluckt -und zerstörte Häuser, Straßen und Fabriken, die wiederaufgebaut werden müssen, gibt es in Syrien ja genug! Ob er sich in der Firma erkundigen soll, ob sie bereits Expansionspläne nach Syrien machen, in die er sich einklinken kann? Da ist er wieder, der selbstbewusste, stolze, weltgewandte Mohammed, den Fatima einst heiratete. Seine Augen glänzen.

Dann kommt ein Facetime-Anruf und die gute Stimmung ist mit einem Schlag wieder kaputt. Fatimas Bruder Mahmud ist tot. Ermordet. Getötet bei einem Terroranschlag auf die Polizeistation, in der er arbeitete.

Auch Mahmud, Vater von sechs Kindern, wollte sich am Aufbau des neuen Syrien beteiligen. Jahrelang trug er ein schlechtes Gewissen mit sich herum, weil er nie den Mut gefunden hatte, sich den Rebellen der Freien Syrischen Armee anzuschließen. Nach dem Sturz der Diktatur jedoch meldete er sich sofort freiwillig zum Polizeidienst. "Gehalt hat er dafür nie bekommen, aber er wollte unbedingt etwas tun", erzählt Fatima. Offenbar gibt es in der Region Gruppen, die den Frieden torpedieren und die Neuordnung des Staates mit Gewalt verhindern wollen. Ein Auto mit Sprengsatz fuhr direkt in die Einfahrt der Polizeistation, es gab insgesamt sechs Todesopfer. Schon wieder ein Familienbegräbnis, das ohne Fatima stattfindet. Es waren viele in den vergangenen Jahren.

Und schon wieder ist Fatima damit beschäftigt, die Prioritäten neu zu ordnen. Jetzt müssen vor allem Mahmuds sechs Kinder versorgt werden - die ältesten beiden studieren schon, das jüngste ist grade einmal fünf Jahre alt.

Es sind brutale Abwägungen, die Fatima und Mohammed am Küchentisch anstellen müssen: Sollen wir viel Geld ausgeben, um alle gemeinsam hinzufahren? Oder das Geld besser nach Syrien schicken, um die Waisenkinder zu versorgen? Beides gleichzeitig wird sich nicht ausgehen.

Fatima denkt dann an ihre Mutter, Witwe seit sieben Jahren, der es nach den vielen Schicksalsschlägen gesundheitlich zusehends schlechter geht. Ob es sich überhaupt ausgehen wird, dass sie ihre Enkelkinder noch einmal zu sehen bekommt?

Die Erinnerungen der Kinder an die Heimatstadt sind sehr unterschiedlich stark. Leyla, die Älteste, hat noch ein klares Bild vom Haus, vom Garten, von den Großeltern. Sie war sieben, als sie weggingen, und sie könne sich noch genau an ihren Schulweg erinnern, sagt sie. Die Kleinste hingegen, damals drei, weiß praktisch gar nichts mehr. Kennt die Oma nur von Facetime. Wenn andere Verwandte am Bildschirm auftauchen, mault sie bald mal: "Wer sind die Leute alle?", und dreht sich genervt weg.

Fatima hat jahrelang darauf geschaut, dass die Kinder Arabisch lernen, in Wort und Schrift. Es war ihr wichtig. Aber bei der Kleinen steht sie damit auf verlorenem Posten. Sobald sie unter sich sind, reden die Kinder deutsch miteinander. Es reißt Fatima jedes Mal, wenn sie das hört.

Rational weiß sie, dass sie froh sein muss, wie gut sie in Österreich angekommen sind. Tief drinnen jedoch fühlt es sich für sie wie ein Verlust an.

Verlust, schlechtes Gewissen, Heimweh, Sorge, Trauer -Fatima erzählt mir von solchen Gefühlen nicht im Detail; sie rückt damit nur heraus, wenn ich gezielt danach frage. Auch in der österreichischen Asyldebatte dürfen sie keine Rolle spielen, obwohl jeder geflüchtete Mensch diese inneren Konflikte täglich mit sich herumträgt -während der Arbeit, beim Chatten in den sozialen Medien, beim Abendessen oder in schlaflosen Nächten im Bett.

Alle Verbindungen ins Heimatland kappen, die Verwandten vergessen, die Muttersprache verlernen, alte Gewohnheiten ablegen, sich äußerlich anpassen - so lautet in Österreich meist der Forderungskatalog. Nur wer das rasch hinkriegt, ist ein "guter Flüchtling". Eigenheiten zu bewahren, Geld nachhause zu schicken, Familienmitglieder aus der Ferne zu versorgen, gilt hingegen als unerwünscht; mitunter gar als Beweis für mangelnden Integrationswillen.

Fatima findet das absurd. Sich um die Familie zu kümmern, so gut man kann - und umso mehr, je weiter man weg ist -, das ist aus ihrer Sicht doch das Normalste auf der Welt?

In solchen Momenten fühle ich mich beschämt. Häufig bin auch ich damit beschäftigt, an Fatimas Beispiel österreichische Probleme durchzudeklinieren: Rassismus, Diskriminierung, Arbeitsmarktfragen, Integrations-, Asyl-und Sozialpolitik. Während ich nur allzu oft vergesse, dass das bloß die Hälfte ihrer Geschichte ist. Die andere, syrische Hälfte der Geschichte beansprucht stets mindestens ebenso viel Platz in ihrem Kopf. Obwohl sie gelernt hat, das in Österreich tunlichst für sich zu behalten.

"Vermisst Du etwas, Fatima?", habe ich sie neulich im Schrebergarten gefragt. Ja, hat sie geantwortet: dass man einfach so beisammensitzt am Abend. Dass Tanten und Onkel und Cousins und Cousinen und die Nachbarn vorbeikommen, dass die Kinder dazwischen herumlaufen, dass gequatscht, geraucht, gegrillt und gegessen wird. Ohne formelle Einladung; ohne Anlass; ohne Terminvereinbarung, die man sich in den Kalender hätte schreiben müssen; sondern einfach so.

Das hätte sie mir gern gezeigt, wenn ich mit ihr nach Syrien fahre. Was ja immer noch unser Plan ist. Bloß: Von den Tanten und Onkeln und Cousins und Cousinen und Nachbarn ist in Syrien ja fast keiner mehr da.

Bin ich zu ungeduldig?

Bin ich zu ungeduldig?