"Ich lasse mich nicht zu Auschwitz befragen"

Sara Schausberger in FALTER 4/2020 vom 22.01.2020 (S. 27)

Helga Pollak-Kinsky spielte als Kind im Wiener Kaffeehaus ihres Vaters. Dann kamen die Nationalsozialisten

Viele Treppen hat das schmale Häuschen von Helga Pollak-Kinsky im 19. Bezirk. Die Holocaust-Überlebende ist 89 Jahre alt und hat kein Problem damit, die Stufen rauf- und runterzugehen. Im Wohnzimmer erzählt sie dem Falter aus ihrem Leben.

Am 28. Mai 1930 kam Helga Pollak-Kinsky als Tochter von Otto und Frieda Pollak in Wien zur Welt. Der Vater war Besitzer des Café Palmhof, eines populären Wiener Treffpunkts. Die Ausstellung „Wir bitten zum Tanz! Der Wiener Cafetier Otto Pollak“ im Jüdischen Museum widmet sich nun dem beinahe vergessenen Etablissement gegenüber dem Westbahnhof und zeigt ein Stück jüdischer Teilhabe am Wiener Kultur- und Gesellschaftsleben.

Mit dem Einmarsch deutscher Truppen im März 1938 änderte sich das Leben der assimilierten Familie schlagartig. Helga kam zur Familie ihres Vaters nach Tschechien, die Mutter flüchtete 1939 als Dienstmädchen nach England. 1943 wurden Helga und Otto Pollak in das KZ Theresienstadt deportiert. Im Oktober 1944 musste die damals 14-jährige Helga nach Auschwitz. Eltern und Tochter überlebten den Holocaust.

Die lebensfrohe und wache Frau hat ein reges Sozialleben. Immer wieder klingelt ihr Telefon während des Interviews. Es läutet überraschend an der Tür. Ihre zwei Kinder kommen auf einen Sprung vorbei, ein Freund schneit spontan herein. Helga Pollak-Kinsky serviert Gugelhupf und Tee und widmet sich den Fragen über ihre Eltern, das Café Palmhof, ihre Kindheit im Holocaust und die Arbeit als Zeitzeugin.

Falter: Frau Pollak-Kinsky, was für Erinnerungen haben Sie an das Kaffeehaus Ihres Vaters, das Café Palmhof auf der Mariahilfer Straße 135?

Helga Pollak-Kinsky: Wir wohnten im gleichen Haus im ersten Stock, weil mein Vater nicht weit vom Kaffeehaus sein wollte. Er hatte im Ersten Weltkrieg ein Bein verloren und ging mit Krücke und Stock. Weil das Bein so kurz amputiert war, hatte er Probleme, eine Prothese zu tragen. Ich war damals ein kleines Kind. Abends fanden im Palmhof Konzerte und Tanzveranstaltungen statt, daher durfte ich nicht oft hin. Aber sonntags zum Fünf-Uhr-Tee kam ich für kurze Zeit vorbei. Und am Vormittag, wenn es noch leer war.

Sie haben im Kaffeehaus gespielt?

Pollak-Kinsky: Ja, es gab immer irgendwelche Eckerln, die mir gefallen haben. Vor allem die Logen hinten, die leicht erhöht waren mit einem Geländer, waren ein gutes Versteck. Dann bin ich gerne in das kleine Lager gegangen, wo der Kaffee und der Zucker gelagert wurden. In der Mitte stand eine offene Kiste voller Papiergeld – 20.000er, Millionenscheine – aus der Zeit der großen Inflation, das nichts mehr wert war, mit dem habe ich gespielt.

Wie kam es dazu, dass Ihr Vater mit seinem Bruder 1919 das Café Palmhof übernahm?

Pollak-Kinsky: Mein Vater war eigentlich bei Shell angestellt. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn der Papa bei Shell geblieben wäre, wären wir alle vor dem KZ gerettet worden. Shell hat alle hohen Angestellten rausgebracht. Aber mein Vater wollte selbstständig sein. Er bat seinen Vater um einen Kredit, um das Café den Vorgängern abzukaufen. Der hat ihm die Bedingung gestellt, dass er als Partner seinen älteren Bruder Karl nimmt.

Warum?

Pollak-Kinsky: Mein Vater hatte immer hochtrabende Ideen, während der Bruder bodenständig war. Karl war eher wie ein Beamter, der Buch hält. Mein Vater war für die Musik, die Dekoration, den Umbau zuständig. Man kannte ihn in Wien, das habe ich noch 1950 erlebt, als ich ihn besucht habe. Wo wir auch hinkamen hieß es: „Herr Pollak!“ Ob der Polizist, der am Westbahnhof den Verkehr geregelt hat, der Schauspieler Hans Moser oder die Platzanweiser im Theater an der Wien, alle kannten ihn. Mit dem Schauspieler und Kabarettisten Fritz Imhoff war er auch befreundet. Den trafen wir 1950 im Bus und er erzählte, wie er bei offiziellen Festen für die SS Witze riss, die von der SS überhaupt nicht verstanden wurden. Das habe ich auch im KZ erlebt.

Dass die SS keine Witze begriff?

Pollak-Kinsky: Am ersten Jänner veranstalteten wir im Arbeitslager ein Kabarett. Eine Kabarettistin aus Berlin war zu Gast. Sie hat Witze gemacht über Bomben über Berlin und die SS war dabei. Ich hatte Angst, dass sie etwas verstehen. Aber die haben nicht verstanden, dass sie aufs Korn genommen werden.

Am 12. März 1938 war der Einmarsch deutscher Truppen, und Ihr Vater sperrte das Kaffeehaus zu. Was ist dann passiert?

Pollak-Kinsky: Ein hoher Offizier kam und ordnete meinem Vater und meinem Onkel an, das Café für seine Truppen aufzumachen. Mein Vater sagte: „Aber wir sind ein jüdischer Betrieb.“ Worauf der Offizier meinte, das interessiere ihn nicht, ihn interessiere nur, dass seine Soldaten etwas zu trinken bekommen.

Was haben Sie als jüdische Familie in der Stadt erlebt?

Pollak-Kinsky: Meine Mutter erzählte mir sehr spät im Alter, wie ein junger SA-Mann kam, um sie zum Gehsteig reiben mitzunehmen. Im Café gab es den Kellner Piribauer. Er war sehr groß und kräftig und sagte zu dem SA-Mann: „Schleich dich, du Rotzbua!“ Tatsächlich ging er. Schon im April 1938 wurde das Café von einem der Kellner, Gustav Reisinger hieß er, „arisiert“. Später zog er auch in unsere Wohnung. Mich schickten meine Eltern dann bald nach Gaya/Kyjov in Tschechien, zur Familie meines Vaters.

Ihre Eltern müssen aber dennoch eine gewisse Hellsichtigkeit besessen haben. Ihre Mutter Frieda konnte nach England flüchten, Sie wurden bei den Verwandten untergebracht und sollten Ihrer Mutter nachreisen.

Pollak-Kinsky: In Wahrheit waren meine Eltern viel zu spät dran. Mein Vater war mit seinem einen Bein auch nicht so beweglich und glaubte, er könne im Ausland nicht arbeiten. Und meine Mutter ging erst Ende März 1939 weg aus Österreich, da marschierten schon die Truppen in die Tschechoslowakei ein. Es war nur noch wenig Zeit rauszukommen. Erst wollten die Nationalsozialisten die Ausreise der Juden, aber zum Schluss haben sie sie verboten.

Wie schaffte es Ihre Mutter dennoch auszureisen?

Pollak-Kinsky: Die einzige Möglichkeit nach England zu kommen war ein Dienstboten-Visum. Es war ein Glück, dass eine Cousine dritten Grades, Ida Wattenberg, schon als Dienstmädchen dort war und den feinen Landdamen beim Bridgespielen einen Apfelstrudel servierte. Die Damen waren begeistert und Ida sagte, sie hätte eine Freundin, die das auch machen könnte. Eine der Damen entschied daraufhin, sie wolle auch ein Dienstmädchen aus Österreich, und so kam meine Mutter nach England.

Warum konnten Sie Ihrer Mutter nicht nachreisen?

Pollak-Kinsky: Ich hatte schon gepackt, ich war auf der Liste des Kindertransportes. Aber der fand nicht mehr statt. Angeblich ist der letzte, der losgegangen ist, nie angekommen, und keiner weiß, wo die Kinder hin sind.

Ihr Vater kam erst 1941 zu Ihnen nach Tschechien.

Pollak-Kinsky: Zu dem Zeitpunkt war eine Umsiedlung eigentlich nicht mehr möglich. Er wurde auf der Straße in Wien festgenommen und in eine Sammelstelle gebracht. Da kam ein SA-Mann hinein und fragte: „Was machen S’ hier, Herr Pollak?“, und nahm ihn raus. Da wusste mein Vater, es ist höchste Zeit, dass er verschwindet. Er steckte sich seine Medaillen aus dem Krieg an und ging sehr forsch und militärisch ins Rathaus oder zur Polizei. Das weiß ich leider nicht genau. Trotz Judenstern wurde er von den Wachen durchgelassen, kam bis zur höchsten Stelle und bekam die Erlaubnis nach Kyjov umzusiedeln. 1943 musste dann die gesamte Familie nach Theresienstadt.

Mit zwölf Jahren wurden Sie ins KZ Theresienstadt deportiert. Können Sie sich an den Bescheid erinnern?

Pollak-Kinsky: Wir haben ihn erwartet, wir waren ein später Transport. Angefangen hat es Ende 1941 in Brno. Wir wussten schon, dass die Transporte gehen und dass wir irgendwann drankommen, und haben probiert, das Wichtigste in das erlaubte 50-Kilo-Gepäck zu packen. Wir färbten die weiße Bettwäsche blau, niemand wusste, wie oft wir dort waschen können. Wir buken Kekse und probierten, ob sie ein guter Proviant wären. Wir haben Gläser voller Schmalz eingepackt. Anfang 1945 schreibt mein Vater, dass er gerade das letzte Glas vom Fett aus Kyjov aufgemacht hat. Er muss sehr sparsam gewesen sein, er war so abgemagert.

Wurden Ihnen die Sachen in Theresienstadt gar nicht abgenommen?

Pollak-Kinsky: Nein. Deshalb verstehe ich nicht, warum manche Zeitzeugen sagen, es wurde ihnen alles genommen. Das habe ich nicht erlebt. Wir hatten alles, was wir mitgebracht haben. Ich glaube, das ist eine Vermischung. Viele Zeitzeugen erzählen etwas, was sie von anderen gehört haben, und glauben, dass es ihnen auch passiert ist. Also nicht, dass sie es als Lüge verbreiten, sondern es setzt sich in Erinnerungen fest. So wie meine Freundin, die mich entdeckte, als ich aus dem Arbeitstransport zurück nach Theresienstadt kam.

Was berichtete sie?

Pollak-Kinsky: Sie hat immer erzählt, dass sie sich die Holzpantoffeln ausgezogen hat und zu meinem Vater gelaufen ist, um ihm zu sagen, dass ich zurückgekommen bin. Und es stimmt, sie ist zu meinem Vater gelaufen, aber bestimmt nie in Holzpantoffeln. Weil in Theresienstadt hatten alle Schuhe, Holzpantoffeln hatte man in Auschwitz.

Wie ging es nach Ihrer Ankunft in Theresienstadt weiter?

Pollak-Kinsky: Die ersten zwei Tage war man am Dachboden der Hamburger Kaserne untergebracht, dann bekam man die Stelle, wo man sich hinbegeben soll. Mein Vater sollte ins Invalidenheim, und da ich nicht mit ihm gehen konnte, kam ich ins tschechische Mädchenheim, ins Zimmer 28. Ich habe gehört, dass es ein Privileg war, in einem der Heime zu sein. Ich hatte eine Verwandte, die auf der Jüdischen Kultusgemeinde in Brno war, und die empfing uns auch gleich in der Hamburger Kaserne. Ob die arrangiert hat, dass ich ins Zimmer 28 komme, weiß ich nicht, aber es war ein besonders gut geführtes Zimmer. Nicht alle waren so.

Was war besonders gut daran?

Pollak-Kinsky: Die Betreuerinnen. Die Hauptbetreuerin Tella war nicht nur Berufspädagogin, sondern auch Pianistin und Zionistin. Sie war sehr, sehr streng. Darüber haben wir Mädchen erst im Nachhinein gesprochen, damals haben wir sie angehimmelt. Aber durch ihre Strenge hat es funktioniert. Wenn du Tag und Nacht 30 Mädchen, die pubertieren, in einem Zimmer von 28 Quadratmetern hast, ist das nicht gerade leicht. Und alle kamen wir aus anderen Schichten. Da waren Landkinder, Bürgerliche, Wohlhabende, sehr Gescheite, sehr Dumme. Doch zufälligerweise waren in diesem Zimmer wirklich viele Begabte.

Sie haben in Theresienstadt Tagebuch geschrieben. Welche Bedeutung hatte das Tagebuchschreiben für Sie?

Pollak-Kinsky: Es war das Alter, in dem Mädchen Tagebuch schreiben. Viele haben Tagebuch geschrieben. Eines habe ich verloren, das dritte. Als ich aus Addis Abeba zurückkam, wo ich nach dem Krieg mit meinem Mann lebte, hatten wir einen Container mit all unseren Sachen. Es war die Zeit der ersten Suez-Kanal-Krieges, und das Boot, auf dem unsere Sachen waren, hing zu lange in Dschibuti fest. Auf dem Schiff lagerte auch wilder Kaffee, der von alleine Feuer fängt, und genau das geschah neben unserem Container. Das Feuer wurde zwar gelöscht, aber als der Transport nach England kam, waren alle unsere Sachen kaputt. Die anderen Tagebücher aus meiner Jugend in Theresienstadt blieben nur durch einen Zufall erhalten. Sie waren in einer chinesischen Kiste, die keinen Platz mehr im Container hatte und daher in Addis Abeba beim Bruder meines Mannes blieb.

Wie hat ein Tag in Theresienstadt ausgesehen?

Pollak-Kinsky: Jeder Tag war streng organisiert. Es hing davon ab, ob Ausgangssperre war. Wir mussten gegen sieben aufstehen. Selbst wie wir lüften, war eingeteilt, wer am Fenster steht und für wie lange. Dann mussten wir ins Parterre und uns mit eiskaltem Wasser waschen. Es gab immer freiwillige Dienste fürs Putzen und Kaffee holen. Eigentlich war der Kaffee einfach schwarzes Wasser, aber er war warm. Und dann fand heimlicher Unterricht statt.

Wer unterrichtete Sie?

Pollak-Kinsky: Wer gerade da war. Es gingen immer Transporte. Welches Thema gerade ein Lehrer konnte, wurde unterrichtet, dann war er wieder weg. Unten am Tor stand jemand Wache, und wenn die SS kam, musste alles verschwinden. Nur Handarbeiten und Singen waren erlaubt. Durchgehend hatten wir nur zwei Lehrer: die Malerin Friedl Dicker-Brandeis und eine Professorin namens Brumliková, die uns sehr viel Geschichte und Geografie beibrachte. Wir hatten keine Idee von der Welt, wir waren ja eingesperrt.

Auch die Musik spielte eine große Rolle in Zimmer 28, wie man in Ihren Tagebüchern lesen kann.

Pollak-Kinsky: Dadurch, dass unsere Betreuerin Tella Musikpädagogin war, hatten wir viel mit Musik zu tun. Sie begleitete auf einem alten Harmonium Opern. Dadurch entstand der Kontakt zu den Komponisten und Musikern, ein paar Kinder meines Zimmers spielten in der Kinderoper „Brundibár“ mit, ein paar sangen im Chor und es gab ein Trio aus Zimmer 28. Dieses Trio sang Schubert und Schumann und ging an Geburtstagen zu alten Leuten. Ich war nicht gut im Singen, ich konnte meine Stimme nie halten. Ich wollte immer aus dem Chor austreten, aber Tella meinte, ich würde es auch noch lernen. Mit dem Chor war es erst vorbei, als das Mädchenheim aufgelöst wurde, weil die meisten von uns abtransportiert wurden.

Wie haben Sie den Transport nach Auschwitz im Oktober 1944 erlebt?

Pollak-Kinsky: Es waren schon so viele vor mir gegangen, ich war nicht überrascht. Ich war im vorletzten Transport, der nach Auschwitz ging, bevor die Gaskammern zerstört wurden. Ich ging mit unserer Betreuerin.

Wussten Sie, wo man hinfährt?

Pollak-Kinsky: Nein, ich dachte, ich gehe dorthin, wo meine Familie ist, die schon zuvor gegangen ist. Meine Cousine, mein Vetter, meine Tante, mein Onkel, das Baby von der Cousine. Alle Kinder, die im Transport waren, bekamen von der Jugendfürsorge ein Sackerl mit Bonbons, so etwas hatte ich ewig nicht gesehen. Aber ich habe keines gegessen, ich habe sie aufgehoben für meine kleine Cousine, die Lea, weil ich dachte, ich sehe sie dort.

Sie blieben nicht lange in Auschwitz, sondern wurden zur Zwangsarbeit nach Oederan in ein Außenlager des KZ Flossenbürg geschickt. Wie kam es dazu?

Pollak-Kinsky: Ich hatte Glück. Im Transport von Theresienstadt waren 1700 Menschen, 1500 sind vergast worden. Auch ein sehr lieber Freund von mir aus Kyjov. Manchmal denke ich, wenn ich mit ihm angetreten wäre, da hätte ich der Nummer nach auch hingehört, wäre ich auch umgekommen. Aber ich bin mit Tella, unserer Betreuerin, und ihrer Stieftochter Hanna gegangen. Wir sind am Lagerarzt Josef Mengele vorbei und er hat uns nach rechts geschickt. 200 Frauen wurden ausgesucht für Arbeit in einer Munitionsfabrik in Deutschland. Eine Schreiberin nahm uns auf und sagte, keine darf unter 18 sein, ihr seid alle 1926 geboren. So wurde ich um vier Jahre älter gemacht, wie einige andere Mädchen aus Theresienstadt auch.

Im April 1945 kehrten Sie nach Theresienstadt zurück. Warum?

Pollak-Kinsky: Wir kamen auf einen Todestransport, aber die Schienen waren verstopft und wir erreichten Bergen-Belsen oder Ravensbrück, wo wir eigentlich hinsollten, nie. Deshalb ging es für uns zurück nach Theresienstadt. Mit den Transporten wurde auch der Flecktyphus nach Theresienstadt gebracht, an dem noch nach dem Krieg sehr viele Menschen starben. Ich wurde in Quarantäne gesteckt und lag genau neben den Flecktyphus-Leuten, deshalb wollten wir alle da auch so schnell wie möglich raus.

Wie haben Sie das Ende des Krieges erlebt?

Pollak-Kinsky: Am 7. Mai kamen die ersten Truppen und verteilten Brot. Am 8. Mai wurde vom Balkon aus der Frieden für die Theresienstädter verkündet. Irgendwann sagte ich: Papa, ich habe das so lange überlebt, ich warte nicht mehr. Ich melde uns an für den nächsten Transport nach Brno. Ein oder zwei Tage vor Abfahrt kam meine nicht-jüdische Cousine uns abholen. Mit dem Viehwaggon fuhren wir dann nach Kyjov zurück und warteten dort darauf, ob jemand von unserer Familie zurückkehrt. Aber es kam nur meine Cousine drei Monate später, sie wurde in Bergen-Belsen befreit und war schwer krank und depressiv. Sie war 21 Jahre alt und hatte ihren Mann und ihre Tochter verloren.

Konnten Sie die Freundschaften zu den Mädchen, die damals in Theresienstadt entstanden sind, nach dem Krieg fortsetzen?

Pollak-Kinsky: Wir waren verstreut in alle Welt. Aber Ella, die auch die Geschichte mit den Holzpantoffeln erzählte, hat aus irgendeinem Grund eine besondere Beziehung zu uns überlebenden Mädchen und Frauen gehabt. Sie hat den Kontakt zwischen uns allen hergestellt und Treffen organisiert. Wenn ich später nach Prag oder sonstwohin in der Welt kam, waren wir Kinder aus Theresienstadt einfach Freunde.

Sie waren gerade 15 geworden, als der Krieg zu Ende war. Konnten Sie noch eine Art normale Jugend leben?

Pollak-Kinsky: Mein Vater war immer sehr dahinter her, dass ich lerne. Ich musste gleich im Sommer Nachhilfe nehmen und eine Aufnahmsprüfung fürs vierte Gymnasium machen. Dorthin ging ich, bis ich im März 1946 die Bewilligung bekam, nach England einzureisen. Mit einem Militärflugzeug flog ich zu meiner Mutter, wo ich die Schule fertig machte. In London lernte ich auch meinen Mann kennen, er war mit der ganzen Familie vor dem Krieg von Berlin nach Addis Abeba geflüchtet und lebte, als wir uns begegneten, in Bangkok. Mit ihm ging ich dann nach Thailand und Äthiopien. Wir bekamen zwei Kinder.

1957 zogen Sie nach Wien zurück. Was waren die Beweggründe?

Pollak-Kinsky: Meine Tochter Eva war gehörlos und die Möglichkeiten waren hier besser für sie. Wir verkauften alles, was wir aufgebaut hatten in der kurzen Zeit, und gingen nach Wien. Außerdem war auch mein Vater wieder hier, er kehrte schon 1945 zurück, um zu sehen, was mit dem Kaffeehaus und dem Haus passiert ist.

Wie ist es Ihrem Vater nach dem Krieg ergangen?

Pollak-Kinsky: Schlecht. In einem Brief an meine Mutter schrieb er, es ist niemand da, kein Familienmitglied, das ihn umarmen, kein Freund, der ihm die Hand geben würde. In den 1950er-Jahren wurden das Haus und das Café Palmhof restituiert, aber er wollte es nicht weiterführen. Die Zeit der Kaffeehäuser war vorbei. Und er hatte auch nicht die Kraft und die Energie, so etwas wieder auf die Beine zu stellen.

Sie sind sehr viel als Zeitzeugin unterwegs. Wie schaffen Sie es, sich geistig immer wieder in das Erlebte hineinzubegeben?

Pollak-Kinsky: Ich lasse mich nicht zu Auschwitz befragen. Große Buben in Schulen sind nicht interessiert am Mädchenheim in Theresienstadt, die wollen Auschwitz. Aber diese Wege bin ich nie gegangen. Ich bekomme immer noch Einladungen, ob ich nicht nach Auschwitz kommen möchte. Aber ich kann nicht. Ich habe stattdessen meine Enkelin geschickt. Sie ist für mich gefahren, hat eine Kerze angezündet und mir eine SMS geschickt: „Die Kerze brennt die ganze Nacht, bei Sonnenuntergang habe ich sie für unsere Familie auf die Schienen gestellt.“

Wie behält man das Vertrauen ins Leben und in die Menschheit, wenn man unter solchen Umständen aufwächst?

Pollak-Kinsky: Das hat sehr lange gedauert. Erst als ich in mein Haus hier im 19. gezogen bin, hat sich meine Beziehung zu Österreich verändert. Hier lebten viele Menschen in meinem Alter, die im Krieg noch Kinder waren, und ich fing an, mich wohlzufühlen. Aber in der Mariahilfer Straße erlebte ich das mit niemandem.

Im Mai werden Sie 90 Jahre alt. Wie nehmen Sie die Gegenwart wahr?

Pollak-Kinsky: In letzter Zeit habe ich in der Öffentlichkeit immer über die Demokratie gesprochen. Man darf eine Demokratie nicht für selbstverständlich nehmen. Wenn man in einer Demokratie leben will, muss man sie auch gestalten, an ihr teilhaben und nicht einfach Parolen übernehmen, sondern sich selbstständig informieren. Außerdem müsste ein Besuch in Mauthausen Pflichtprogramm für Schülerinnen und Schüler sein. Für alle.

"Bruder Spinne"

Barbaba Tóth in FALTER 11/2014 vom 12.03.2014 (S. 20)

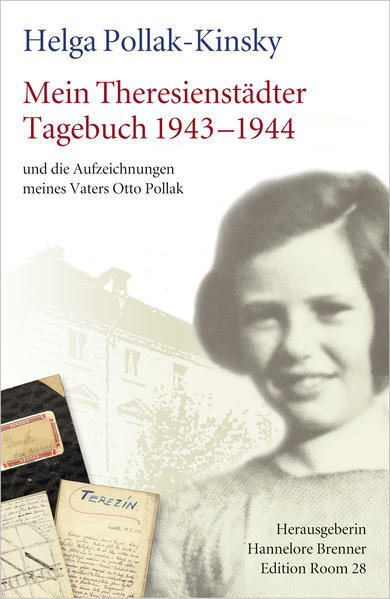

"Bruder Spinne", so taufte Helga Pollak-Kinsky ihr Tagebuch, dass sie als Zwölfjährige im Mädchenheim L410 des Ghettos Theresienstadt zu führen begann. Ihre Aufzeichnungen, ergänzt um jene ihres Vaters Otto, sind nun, mustergültig von Hannelore Brenner ediert, erschienen. Der Blick einer Heranwachsenden auf den Nazi-Wahnsinn berührt. Das Buch ist außerdem ein hervorragendes Zeitdokument, vor allem für jene Generation, die heute so alt ist, wie Helga Pollak damals war, und mit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr viel verbindet.