Wenn am Steinhof die Bäume fallen

Maik Novotny in FALTER 8/2017 vom 22.02.2017 (S. 35)

Jahrelang kämpften Bürgerinitiativen gegen die Neubebauung des Otto-Wagner-Areals. Renitente Baumliebhaber gegen sozialen Wohnbau? Oder ein weiterer Bauskandal?

An dieser Stelle ist der Kampf verloren. Hinter einem hohen, mit weißen Planen verhängten Zaun am östlichen Rand des Otto-Wagner-Spitals unweit der Kapelle, wo einst Angehörige von verstorbenen Patienten Abschied nahmen, wurden vergangene Woche 98 Bäume gefällt. Demnächst werden hier Bagger und schwere Baugeräte auffahren, die in den kommenden Monaten neue Wohnbauten der Gesiba hochziehen sollen. Jahrelang hatten Bürgerinitiativen gegen den Bau auf dem Wirtschaftsareal des Jugendstilensembles gekämpft. Von einem „Valentinsmassaker“ sprachen nun die Gegner des Projekts, von einem Klassenkampf alteingesessener Anrainer, die in ihrer gehobenen Wohngegend am Rande der Steinhofgründe gegen die neuen Mieter der geplanten Sozialwohnungen der Gesiba aufbegehren würden, sprechen die Befürworter. Worum es beim Streit um den Steinhof eigentlich geht:

Moment einmal: Steinhof, Baumgartner Höhe, wie heißt es denn nun?

Das ist erstaunlich kompliziert. Der Name „Steinhof“ ist ein Hinweis auf die ehemaligen Steinbrüche und ist die alte Flurbezeichnung. Die „Steinhofgründe“ bezeichnen den unbebauten oberen Teil des Areals. Otto Wagners Kirche am Steinhof, am höchsten Punkt des Spitalareals, heißt also zu Recht so. Die Einrichtung hieß ab 1907 „Niederösterreichische Landes-Heil- und Pflegeanstalt für Nerven- und Geisteskranke Am Steinhof“, ab den 1960er-Jahren „Psychiatrisches Krankenhaus Baumgartner Höhe“. Und dann gab es auch noch jenen Teil der Anstalt, der zeitweise „Am Spiegelgrund“ hieß. Von dort wurden im Rahmen der „Aktion T4“ im Nationalsozialismus mehr als 3200 Patienten abtransportiert und ermordet. Seit 2002 erinnert die Gedenkstätte Steinhof an die Verbrechen.

Seit wann gibt es die Debatte um die Bebauung des Areals eigentlich schon?

Ziemlich lange. Schon Ende der 1970er-Jahre waren auf dem Areal zeitweise über 800 Wohnungen geplant, sogar die Steinhofgründe oberhalb des Spitals sollten bebaut werden. Es gab bereits ausgearbeitete Verbauungspläne vom Architekten Harry Glück, der auf den Steinhofgründen eine schicke „Otto Wagner Cottage“ mit Einfamilienhäusern und großzügigen Wohnungen errichten wollte. Als Details über die Pläne durchsickerten, formierten sich Proteste. Während der Bauträger schon Anmeldungen entgegennahm, behauptete die SPÖ-Bezirksvertretung plötzlich, es wären keine teuren Glück-Bauten, keine Genossenschaftswohnungen, sondern einfache Gemeindebauwohnungen geplant, und bewarb die angeblichen Sozialwohnungen mit einer Medienkampagne in der parteieigenen Arbeiter-Zeitung. Ende 1981 sprachen sich die Wiener in einer Volksabstimmung gegen das Vorhaben aus. In der Folge wurden die 45 Hektar großen Steinhofgründe als Erholungsgebiet geöffnet.

Dann war eine Weile Ruhe, bis 2008 neue Pläne für rund 600 Wohnungen auftauchten, die die Gesiba (kurz für Gemeinnützige Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft) – über die Wien Holding zu 99,97 Prozent im Eigentum der Stadt Wien – errichten sollte. Möglich wurde das, weil der Gemeinderat 2006 einen neuen Flächenwidmungsplan beschlossen hatte, mit dem der Ostbereich des Areals aus der Spitalsnutzung genommen und eine 40-prozentige Bebauung erlaubt wurde. Dagegen machten mehrere Initiativen mobil. Bei einer Bürgerversammlung im September 2011 war der Protest so heftig, dass Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) das Projekt stoppte und Maria Vassilakou, grüne Vizebürgermeisterin und für Stadtentwicklung und Bürgerbeteiligung zuständig, 2012 ein Mediationsverfahren einberief. An diesem beteiligten sich verschiedene Bürgerinitiativen, die Stadtregierung, die Wiener Stadtentwicklungsgesellschaft (WSE) – ebenfalls eine Tochter der Wien Holding –, die Gesiba, die MA 21 (Flächennutzung) und die Vamed, deren Bau eines Reha-Zentrums auf dem Gelände bereits 2011 genehmigt worden war. Das Verfahren endete im April 2013 mit einem Mediationsvertrag, was letztendlich zu umfangreichen Änderungen der ursprünglichen Pläne führte. Von den 600 Wohnungen, die Albert Wimmer, der Haus-und-Hof-Architekt der Stadt Wien geplant hatte, blieben nur 160 übrig. Im Sommer 2014 wurden sowohl Kaufvertrag als auch Vorkaufsrechte des KAV mit der Gesiba rückabgewickelt.

Mediation klingt ja ganz gut. Ist also jetzt alles in Ordnung?

Überhaupt nicht. Denn auch diese abgespeckte Version wird nun ohne die Zustimmung der Bürgerinitiativen durchgesetzt, die sich für eine Erhaltung des Originalensembles sowie ein Nachnutzungskonzept einsetzen, das das Areal auch weiterhin für die Allgemeinheit zugänglich machen soll. Weil man trotz des mehrmonatigen Mediationsprozesses auf keinen gemeinsamen Nenner kam, erklärten die Bürgerinitiativen das Verfahren letztlich als gescheitert, denn sie lehnten auch die eingeschränkte Bebauung kategorisch ab. Auch die WSE hielt im Mediationsvertrag fest: „Damit ist das Mediationsverfahren aus unserer Sicht zur Kompromissfindung in dieser Angelegenheit nicht als erfolgreich anzusehen.“ Die Entscheidung über die Bebauung wurde also einer Expertenkommission übertragen. Letztendlich wurde man sich auch hier nicht in allen Punkten einig.

Und die 160 Wohnungen werden trotzdem gebaut?

Ja. Im ersten Bauabschnitt werden zunächst 65 Wohnungen gebaut, der Rest folgt später. Die Architektur stammt von den Büros Hermann Czech, Königlarch, Werner Neuwirth und Pool, die 2013 am Verfahren beteiligt waren. Die neun Regeln, die damals unter dem Vorsitz von Architekt Adolf Krischanitz für die Architektur festgelegt wurden, haben zwar weiterhin Bestand: keine Bebauung in den Grünstreifen und im Hauptteil des Areals, Rücksicht auf den Baumbestand. Jedoch wurde bislang der Flächenwidmungsplan den Empfehlungen der Architektenkommission nicht angepasst – nach der aktuell gültigen Widmung wäre auf dem Spitalsareal zwischen den Pavillons eine Bebauung von fünf Prozent, auf dem Wirtschaftsareal sowie weiteren Bereichen im westlichen und südöstlichen Teil sogar eine Bebauung von 40 Prozent möglich. Ein möglicher Grund, warum die Flächenwidmung seit der Mediation nicht, wie zugesagt, den Ergebnissen entsprechend angepasst wurde, könnten die derzeitigen Überlegungen sein, den Krankenanstaltenverbund (KAV) als gewinnorientierte Holding beziehungsweise Aktiengesellschaft auszugliedern – für diese wäre eine weitere Filetierung des Otto-Wagner-Areals ein einträgliches Geschäft.

Eine weitere Empfehlung der Kommission, nämlich zwecks harmonischer Anpassung an die bestehenden Pavillons in Klinkermauerwerk zu bauen, hält man, so Gesiba-Generaldirektor Ewald Kirschner, nicht für bindend. Wenn der Betrieb aus den Pavillons im Nordosten des Areals Ende 2017 abgesiedelt wird, sollen in diesen ebenfalls Wohnungen entstehen.

Die machen dann die 160 voll?

Nein. Die Zahl 160 bezieht sich nur auf Neubauten. Davon werden 140 auf elf Baufeldern im Ostareal errichtet, und in den Pavillons kommen laut Gesiba noch einmal 60 bis 80 Wohnungen dazu. Die ursprünglich geplanten 62.300 Quadratmeter Bruttogeschoßfläche wurden im Zuge des Mediationsverfahren auf 20.000 reduziert.

Wer darf da wohnen? Stimmt es, dass hier nur „Luxuswohnungen“ für „Bonzen“ entstehen?

„Nein. Dazu wären wir auch der falsche Partner“, sagt Gesiba-Generaldirektor Ewald Kirschner und verweist auf das Wohnbauprogramm des Bauträgers. Alle Einheiten entstehen im Rahmen eines sozialen Wohnbaus mit günstigen Preisen entsprechend den üblichen Regeln des sozialen Wohnens, das heißt, mit Mieten von etwa 7,50 bis 9,70 Euro pro Quadratmeter. Ein Viertel der Wohnungen kann für betreubares Wohnen genutzt werden, das heißt, man kann auch im Alter in der Wohnung bleiben. Auch eine Nutzung für Studentenwohnungen ist möglich. Für den nächsten Bauabschnitt sei man, so Kirschner, zudem mit einer Baugruppe im Gespräch.

Bei den Bürgerinitiativen hält man das Argument vom günstigen Wohnraum für die schnell wachsende Stadt jedoch für Augenauswischerei: Zum einen, weil das Bauen dieser relativ kleinen Wohneinheiten teurer ist, als das Errichten großer Anlagen, und Kosten wie etwa die Pflege der Ersatzbäume von der öffentlichen Hand übernommen werden müssen. Zum anderen meinen sie, dass privater Wohnraum unmittelbar neben der Einrichtung für Hippotherapie künftige Nutzungskonflikte erzeugen und ein Nachnutzungskonzept für die Allgemeinheit behindern würde.

War der Immobiliendeal zwischen dem KAV und Gesiba ein Erfolg?

Für den Krankenanstaltenverbund (KAV) war das Immobiliengeschäft auf dem Otto-Wagner-Areal bislang ein ziemlicher Reinfall: 10,83 Millionen Euro investierte der KAV laut einem im Vorjahr erschienenen Bericht des Wiener Stadtrechnungshofs in das Projekt. Damit die Gesiba ihre Wohnungen bauen kann, mussten aber erst Einrichtungen des Spitals, wie etwa Apotheke, Pathologie und Therapiewerkstätten, ab- und umgesiedelt werden – hinzu kamen Anwalts- und Beratungshonorare, sowie Schadenersatzzahlungen und Kosten für diverse Arbeiten, etwa die Umlegung von Versorgungsleitungen. Anstatt der prognostizierten Erlöse in der Höhe von 23 Millionen Euro brachten die Grundstücke somit lediglich 5,98 Millionen. Nutznießerin des Projekts ist somit die Gesiba, die nicht nur günstig zum Baurecht kam, sondern darüber hinaus dem KAV nach der Vertragsänderung auch Architektenhonorare und die Grunderwerbssteuer in Höhe von 310.000 Euro weiterverrechnete.

Die auf dem Gelände bereits fertiggestellten Bauten werden von Gegnern gerne als architektonisch wertlos bezeichnet. Was ist da dran?

Damit ist die Rehaklinik Wien-Baumgarten gemeint, die das Gesundheitsunternehmen Vamed 2013 auf dem Areal eines ehemaligen Schwesternheims aus den 1970er-Jahren eröffnete. Architektonisch ist sie in der Tat kein Glanzstück. Selbst die am Mediationsverfahren beteiligten Architekten übten sich in Kollegenschelte. „Ein richtiger Schandfleck“, urteilte Adolf Krischanitz, Stadtplaner Christoph Luchsinger sprach von einem „Unfall“. Im Februar 2017 wird die Rehaklinik um einen Trakt mit 70 Betten erweitert.

Was ist denn der architektonische Wert des Areals?

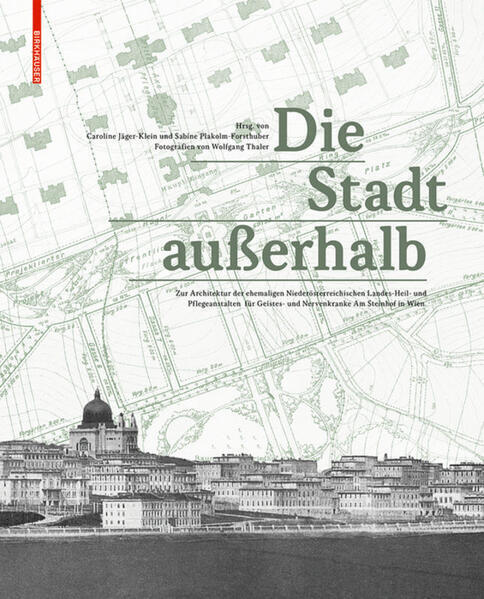

Streng genommen stammt nicht alles am Otto-Wagner-Spital von Otto Wagner. Die ersten Pläne stammen von Landesbaurat Carlo von Boog, Wagner überarbeitete den Plan fürs Gesamtareal und machte ihn symmetrischer, nach diesen Plänen wurde der Bau auch ausgeführt. Für die Architektur der Pavillons und Nebengebäude war wiederum Carlo von Boog gemeinsam mit Franz Berger verantwortlich. Wagner entwarf die weithin sichtbare Kirche am Steinhof, die über der Mittelachse thront und zweifellos ein architektonisches Meisterwerk bis ins kleinste Detail darstellt.

Was ist überhaupt schützenswert, und was nicht?

Laut dem Bundesdenkmalamt stehen die gesamte Anlage und ihre 60 Pavillons unter Denkmalschutz. Weil die Pavillons der Pulmologie und der psychiatrischen Klinik axialsymmetrisch angeordnet und die Sichtachsen von historischer Bedeutung sind, ist trotz Flächenwidmung auch auf den Bereichen zwischen den Gebäuden kein Bauen möglich. 85 Prozent des OWS-Areals dürfen somit nicht verändert werden. Einzige Ausnahme wären notwendige Kleinigkeiten, wie das Anbauen eines Lifts. Auch die Umgestaltung der Innenräume bedarf der Genehmigung von Baupolizei und Bundesdenkmalamt. Der bauliche Charakter müsste jedoch in jedem Fall erhalten bleiben.

Und das Wirtschaftsareal steht nicht unter Denkmalschutz?

Doch, allerdings vertritt das Bundesdenkmalamt (BDA) hier einen anderen Standpunkt als etwa die Kunsthistorikerinnen Mara Reissberger, Caroline Jäger-Klein und Sabine Plakolm-Forsthuber und der Architekturexperte Otto Kapfinger, die auch das Wirtschaftsareal als architektonisch durchkomponiert einstufen. Der Wiener Landeskonservator Friedrich Dahm hingegen meint, der Ostteil mit seinen Wirtschaftsgebäuden funktioniere nach anderen Prinzipien. Es handle sich nicht um Pavillons, sondern um funktionale Gebäude ohne axialsymmetrischer Anordnung. Deshalb habe das Bundesdenkmalamt hier eine maßvolle Verbauung für möglich befunden. Auch in Schönbrunn seien bei Wirtschaftsgebäuden An- und Zubauten möglich.

Braucht man also das Weltkulturerbe, um das Problem zu lösen?

Ob und, wenn ja, wo Wien ein Weltkulturerbe braucht, ist zurzeit eine viel diskutierte Frage. Für das Otto-Wagner-Spital hat der Verein Icomos jedenfalls 2015 einen „Heritage Alert“ ausgelöst.

Heritage Alert?

Icomos wird tätig, wenn jemand bezüglich eines Baudenkmals Alarm schlägt. Die Experten prüfen den Antrag; wenn sie ihn für berechtigt halten, lösen sie den Alarm aus, eben den „Heritage Alert“. Das heißt, sie schreiben einen Brief an die verantwortlichen Personen. In diesem Fall an Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou. Der Verein Icomos forderte darin ein „ganzheitliches“ Konzept für das Areal, das auch die Wirtschaftsgebäude im Osten umfasst. Die Vizebürgermeisterin hat daraufhin versprochen, ein Nachnutzungskonzept zu übermitteln, dies ist bisher nicht geschehen. Im Februar 2017 hat Icomos seine Forderung erneuert.

Warum dauert die Erstellung des Nachnutzungskonzepts so lange? Und hätte es das nicht schon vor Baubeginn gebraucht?

Grundsätzlich ist das Nachnutzungskonzept seit Ende 2016 fertig. Erstellt hat es die Wiener Standortentwicklung (WSE), die für die Verwertung von Immobilien des KAV zuständig ist. Wie dieses konkret aussieht, bleibt derweil ein Geheimnis, zwar liegt es bereits im Büro der zuständigen Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ), die Stadtregierung müsse es aber noch prüfen – schließlich sei es nicht die alleinige Entscheidung des Gesundheitsressorts, wie es mit dem Otto-Wagner-Areal weitergehe, sagt Frauenbergers Sprecher.

Zwar stand schon spätestens mit dem 2011 beschlossenen Spitalskonzept 2030 die langfristige Absiedlung des Spitalbetriebs vom Otto-Wagner-Areal fest, doch über ein sinnvolles Gesamtkonzept machte man sich bei der Stadt Wien bisher offenbar keine Gedanken: Die Absiedelung stehe ja noch nicht unmittelbar bevor, es könne noch bis Mitte des nächsten Jahrzehnts dauern, ehe sie spruchreif würde, sagt Frauenbergers Pressesprecher. Ohnehin müsse man – im Falle eines Verkaufs – erst klären, wie man mit der dortigen Infrastruktur umgehe, denn es würde wohl niemand das gesamte Areal kaufen. Und es zu filetieren wäre gar nicht so einfach, schließlich sind Kanalisation, Heizung und Stromversorgung zentral geregelt und müssten gänzlich neu verlegt werden.

Und weshalb schließt man das OWS?

Das Hauptargument lautet, dass die denkmalgeschützte Pavillonstruktur nicht mehr den modernen medizinischen Standards entspreche. Ärzte und Patienten müssen bei jedem Wetter zwischen den Pavillons wechseln, und auch die Logistik ist aufwendig: Wäsche, Essen und Medikamente müssen auf dem großen Areal auf sämtliche Pavillons verteilt werden. Außerdem entspricht auch die Unterbringung in vielen Pavillons nicht mehr jener moderner Spitäler: Vierbettzimmer mit einem Gemeinschaftsbad pro Gang. Dennoch schätzen Ärzte wie Patienten das OWS – immerhin können sie sich auf der weitläufigen Anlage frei bewegen und es gäbe sogar Möglichkeiten zu gärtnern und Tiertherapie einzusetzen. Einige Abteilungen wurden bereits ins Wilhelminenspital abgesiedelt.

Warum treiben ausgerechnet die Grünen mit Vizebürgermeisterin und Stadtentwicklungsstadträtin Maria Vassilakou ein solches Projekt voran?

Was jetzt als rot-grünes Projekt diskutiert wird, wurde 2006 mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP und FPÖ beschlossen, die damals dem aktuell gültigen Flächenwidmungsplan zustimmten und somit eine Bebauung im Ostareal überhaupt erst möglich machten. Auch wenn man das bei der FPÖ über die Jahre vergessen zu haben scheint – denn die wettert heute gegen „die drohende Kulturschande“ auf dem Steinhof.

Fragt man bei den Grünen nach, so landet man schnell bei der stellvertretenden Klubobfrau Jennifer Kickert. Sie nahm 2012 als Vertreterin der Wiener Stadtregierung an der Mediation teil. Sie befürwortet eine universitäre Nachnutzung des Areals und hält das Fällen ausgewählter Bäume für gerechtfertigt – solange dadurch sozialer Wohnbau ermöglicht und das historische Ensemble nicht ruiniert werde.

Was könnte man mit dem Areal machen?

Ideen zur Nachnutzung gäbe es viele: Wolfgang Veit und Christine Muchsel von der Bürgerinitiative „Steinhof als Gemeingut erhalten und gestalten“ wünschen sich eine „sinnvolle Nachnutzung“, etwa eine Ayurvedaklinik mit Hotel, einen Universitätscampus, der Forschung und Lehre verbindet, aber auch Soziales und Kulturelles – alles organisiert über eine Stiftung, sodass die öffentliche Nutzung auch weiterhin gesichert bleibt.

Die WSE verspricht auf ihrer Website einen „neuen Mix aus Wissenschaft, Bildung, sozialen Zwecken, Kunst und Kultur, Gesundheit, Wohnen, Erholungs- und Sportangeboten“. Und dass die Stadt Wien Eigentümerin des Otto-Wagner-Areals bleibt.