Ein Hoch den Miesepetern und Grantscherben

Julia Kospach in FALTER 41/2017 vom 11.10.2017 (S. 52)

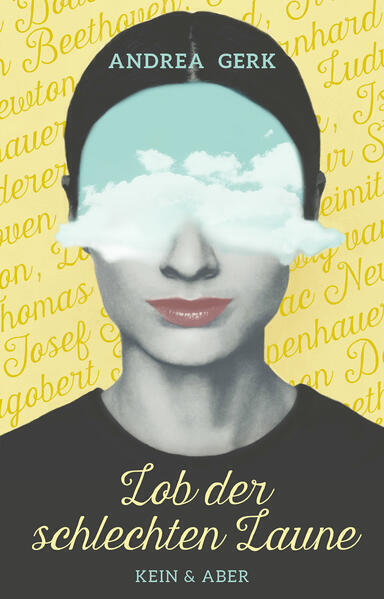

Mentalitätsgeschichte: Andrea Gerk rehabilitiert eine übel beleumdete Stimmungslage, die viel kreatives Potenzial birgt

Kaum hat man das erste Zitat gelesen, das Andrea Gerk ihrem neuen Buch „Lob der schlechten Laune“ voranstellt, schon fühlt man sich ein klein wenig entlastet: „Von mir aus kannst du so mürrisch sein, wie du willst. Auch das hat seinen Wert“, lautet der Satz von Karl Ove Knausgard, dem grummeligen norwegischen Meister der literarischen Nabelschau. Mit ihm fängt in diesem Buch alles an, und sofort ahnt man, dass Andrea Gerk darin antritt, der vielgescholtenen schlechten Laune die Ehre zu retten. Nicht nur, aber auch.

Andrea Gerk, in Berlin lebende Autorin und Radiomoderatorin, die zuletzt ein wunderbares Literatur-Vademecum namens „Lesen als Medizin“ veröffentlicht hat, verhehlt ihre Sympathie für die Miesepeter und Grantscherben, für die Suderer und Nörgler, die Grummler und dumpfen Brüter erst gar nicht.

Stattdessen rechnet sie sich selbst gleich fröhlich dazu und tritt an, den Wert einer Stimmungslage abzuschätzen und einzuordnen, die unter dem aktuellen Diktat des Optimierungswahns in Misskredit geraten ist, ja, mehr noch, fast schon – ähnlich „wie Heimweh, Sehnsucht oder Langeweile“ – „zu einer altmodischen Angelegenheit für komische Kauze, Ewiggestrige und unbelehrbare Sturköpfe“ herabgewürdigt wird.

Nicht, dass die schlechte Laune vom Aussterben bedroht wäre – das natürlich ganz und gar nicht. Sie wird nur, so Gerk, nicht mehr als Normalität, sondern fast schon als pathologische Abweichung betrachtet. Man könne kaum noch „in Ruhe schlecht gelaunt sein“, beklagt Gerk, für jede Stimmungsflaute müsse man sich rechtfertigen. Und das, obwohl man die schlechte Laune bei genauerer Betrachtung ebenso gut als echte kleine „Wundertüte“ begreifen könne. In der Folge schüttet Gerk das ganze Füllhorn ihrer Schlechte-Laune-Nachforschungen über der Leserschaft aus.

Sie lässt die großen Muffler aus Film und Literatur antreten, die griesgrämigen Kommissare von Maigret bis Wallander, die zwangsneurotischen Nörgler und knurrigen Griesgrame, auf deren Darstellung sich so begnadete Schauspieler wie Jack Lemmon, Walter Matthau oder der in die Jahre gekommene Jack Nicholson spezialisiert haben.

Sie widmet sich Giganten des Genres wie Arthur Schopenhauer, dem „Schutzpatron aller Übellaunigen“, oder Hans Moser, dem „Vater aller grantigen Kleinbürger“ (nein, „herummosern“ hat nichts mit ihm zu tun). Besonders vielfältige Erwähnung in dieser humorvollen und faktenreichen Kulturgeschichte der schlechten Laune findet das „Grant-Country Österreich“, wo die schlechte Laune zwischen Doderer, Bernhard, Handke etc. schon praktisch ein Generalmotiv der nationalen Literatur ist und das (besonders Wienerische) Vokabular des Missmuts mit Begriffen wie „mieselsüchtig“ oder „motschgern“ die herrlichsten Gift-Blüten treibt.

Gerk plädiert für einen entspannten Umgang mit schlechter Laune, der eigenen wie der seiner Umgebung. Sie bemüht sich um Abgrenzung des Begriffs, erklärt ausführlich, was den hohen Unterhaltungswert der schlechten Laune (in der Kunst) ausmacht, nämlich die kathartische Wirkung, und bemüht sich um eine möglichst erschöpfende Begriffsdefinition, was nicht immer leicht ist, weil die Grenzen in Richtung Depression ebenso verschwimmen wie in Richtung cholerischer Herrschsucht.

Gerk hat eine spitze Feder und einen schwungvollen, ironischen Stil, und sie forscht ihrem Thema an vielen Orten nach: An klassischen Bad-Mood-Brennpunkten wie Verkaufsschlangen, überfüllten Kaufhäusern und Fußgängerzonen oder öffentlichen Verkehrsmitteln, sie fragt bei Yogis ebenso nach wie bei Luxushotel-Mitarbeitern, wie man sich gegen schlechte Laune wappnet bzw. sie in Zaum hält, und streut zwischendurch immer wieder äußerst erheiternde Eskalationsbeispiele ein, die zeigen, wie schnell jeder zivilisatorische Umgang von Ausbrüchen schlechter Laune dorthin zurückgebeamt wird, wo wir alle unsere Wurzeln haben: „daheim im Neandertal“.

Das befreiende Element der „guten schlechten Laune“ wird hier ebenso wortreich besungen wie ihr kreatives und rebellisches Potenzial. Dass sie umgekehrt für die Mitmenschen aller Brummbären mühsam ist, ist ein Umstand, dessen bildreiche Schilderung Andrea Gerk genauso wenig schuldig bleibt. Und sie stellt klar, dass schlechte Laune, einmal chronisch oder habituell geworden, sowieso „ihre Produktivkraft“ verliert. Man muffle also freudig weiter, aber eben in Maßen!