Bauen und Macht oder die Erfindung der Großstadt

Maik Novotny in FALTER 11/2016 vom 16.03.2016 (S. 39)

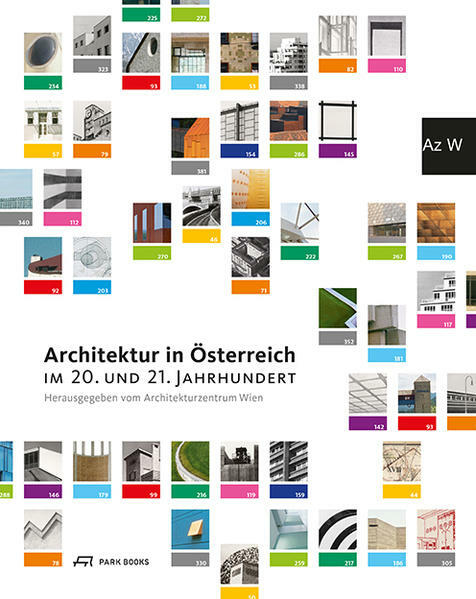

Architektur: Ein Sammelband vereinigt Ikonen weniger Bekanntes zu einem Panorama österreichischer Baukultur

Seit 2006 präsentiert die Dauerausstellung „a_schau“ im Wiener Architekturzentrum Az W in löblicher Weise das Panorama der österreichischen Architektur. Der Katalog zur Ausstellung war bald vergriffen, jetzt ist er als erheblich erweiterte Neuausgabe erschienen.

Über 400 Bauten aus dem 20. und 21. Jahrhundert werden im reich illustrierten Schnelldurchlauf zusammengestellt, und die Fülle an Neuzugängen aus den letzten zehn Jahren zeigt, dass einem um die Zukunft der Baukultur nicht bange sein muss. Im Gegenteil: Gerade in dieser Konzentration fällt wieder auf, wie hoch die Dichte an architektonischer Qualität ist, erst recht in Relation zur Größe des Landes.

Dabei ist das Buch kein reiner Architekturführer: Solche gibt es bereits, allen voran Friedrich Achleitners mehrbändiges, allumfassendes Jahrhundertwerk. Die Stärke von „Architektur in Österreich“ liegt darin zu zeigen, wie das bauliche Geschehen auf die Geschichte des Landes verweist, mit elf Kapiteln, die sich exakt an den politischen Zäsuren der österreichischen Geschichte orientieren.

Es fängt mit einem Prolog zum „langen 19. Jahrhundert“ und dem Bau der Ringstraße als Startschuss für die Erfindung der modernen Großstadt an, mit Otto Wagner als deren Leitstern. Die eigentliche Geschichte aber beginnt in der Ersten Republik, mit den Bauten des Roten Wien und der gleichzeitigen touristischen Entdeckung der Landschaft der Alpen, etwa mit dem Bau der Großglockner-Hochalpenstraße.

Das Kapitel „Macht“ behandelt die Bauten des Ständestaats und der NS-Zeit, vom aufmonumentalisierten Wiener Heldentor bis zu den Hermann-Göring-Werken und den „Führerbauten“ in Hitlers Herzensstadt Linz. Berührend in ihrer schlichten Lakonie ist die Auflistung der in der NS-Zeit vertriebenen, geflüchteten und ermordeten Architekten.

Die Nachkriegszeit wird markiert von den Meilensteinen des Wiederaufbaus, der internationalen Moderne und des industrialisierten Bauens nach konstruktiven Gesichtspunkten, darunter längst in den Kanon der Geschichte Eingegangenes wie Roland Rainers Wiener Stadthalle, die Wotruba-Kirche oder Gerhard Garstenauers Felsenbad in Bad Gastein, aber auch vergessene und verlorene Schätze wie das Aussichtsrestaurant Belvedere hoch über Grinzing, 1963 erbaut und 1982 schon wieder zerstört.

Die wilden 60er springen wie eine bunte Luftschlange aus der Kapitelreihe heraus, mit den gezeichneten Megastrukturen von Hans Hollein und Raimund Abraham und der provokanten Umarmung der Popkultur durch Haus-Rucker-Co und Coop Himmelb(l)au. Anders als in einem reinen Architekturführer kommen hier auch die ungebauten Utopien zu ihrem Recht, zumal sich diese bis heute als einflussreich erweisen.

Dem Bereich, in dem sich Österreichs Architektur heute den wohl dauerhaftesten internationalen Ruf erarbeitet hat, ist das ausführliche Schlusskapitel gewidmet: dem Wohnbau. Hier wird der Bogen nochmals zurück zum Roten Wien der 1920er-Jahre geschlagen und wieder ins Heute zu den aktuellen Bauten in den neuen Wiener Stadtentwicklungsgebieten.

Nach so viel Wien-Zentrismus wird am Schluss ein Bundesländer-Gegengewicht aufgebaut. Zu Recht, denn das ländliche Bauen hat in den letzten Jahren einen enormen Aufschwung genommen, Vorarlberg ist schon seit längerem eine Pilgerstätte globaler Architektur-Aficionados, und die Kulturhauptstädte Linz und Graz haben sich ebenfalls baukulturell profiliert.

All das ist von vorbildhafter Übersichtlichkeit, durchnummeriert und farbcodiert, und bietet so einen auch für Laien kurzweilig lesbaren (und dringend nötigen) Gradmesser für austriakische Baukultur.