"Wir müssen von uns erzählen, damit die Welt uns nicht vergisst"

Sebastian Fasthuber in FALTER 41/2011 vom 12.10.2011 (S. 30)

Island ist Gastland der Frankfurter Buchmesse. Kristof Magnusson erklärt die isländische Literatur – von den Sagas über Halldór Laxness bis zum Krisenroman

Der Name des Literaturnobelpreisträgers Halldór Laxness geht hiesigen Lesern noch verhältnismäßig leicht über die Lippen. Aber sonst? Weiß man über die isländische Literatur vielleicht noch, dass die Isländer in grauer Vorzeit viele Sagas und Eddas geschrieben haben; und hat eventuell den Namen des zeitgenössischen Krimi-Bestsellerautors Arnaldur Indridason schon mal gehört. Dazwischen aber klaffen gewaltige Lücken.

Der deutsch-isländische Autor Kristof Magnusson ist im deutschsprachigen Raum vermutlich die beste Adresse, um sich ein bisschen was über Literatur aus Island erzählen zu lassen. Magnusson hat neben seinen eigenen Büchern, die er auf Deutsch verfasst, zuletzt auch zahlreiche Übersetzungen isländischer Werke angefertigt und ist rund um die Buchmesse im Dauereinsatz.

Falter: In Ihrem Buch "Gebrauchsanweisung für Island" schreiben Sie, dass es in Island lange Zeit kaum nennenswerte Kunstwerke gab – außer in der Literatur. Woran liegt das?

Kristof Magnusson: Der Hauptgrund dafür ist die Isolation Islands in den Jahrhunderten unter norwegischer und dänischer Kolonialherrschaft. Es gab in dieser Zeit wenig Austausch mit anderen Ländern und keine nennenswerte wirtschaftliche Entwicklung. Davor gab es allerdings eine frühe Hochphase: Die ersten drei Jahrhunderte nach der Besiedlung war Island eine Art Freistaat. Da ist kulturell sehr viel passiert, in der Zeit entstanden auch die ganzen Sagas. Danach kam über sehr lange Zeit nichts. Es gab keine Städte, keine großen Klöster und keinen Adel, der Kunstwerke in Auftrag geben konnte. Aber es gab interessanterweise schon im Mittelalter relativ gut ausgestattete Bibliotheken – und zwar in absoluten Zahlen, nicht in Büchern pro Kopf gerechnet, wie die Isländer das sonst gerne tun.

Wie lässt sich die Entstehung der Sagas und Eddas erklären?

Magnusson: Die altnordische Sprache, die damals in weiten Teilen Nord- und Westeuropas gesprochen wurde, kannte lange keine Schriftkultur. Als die Isländer um 1200 anfingen, die Sagas aufzuschreiben, hatte noch niemand in dieser Sprache geschrieben. Es war ein Isländer, der überhaupt erst ein Alphabet dafür entwickelt hat. Warum in der Folge so viel geschrieben wurde, könnte man romantisch erklären, aber auch mit praktischen Gründen.

Inwiefern?

Magnusson: Die Leute hatten einfach nichts Besseres zu tun, als Bücher zu schreiben. Und die Rohstoffe waren da, weil es viele Kälber gab, die im Herbst geschlachtet werden mussten. Dadurch gab es viele Häute, auf denen man schreiben konnte. Ein weiterer Grund – und das ist es auch, warum die Literatur in Island so eine Bedeutung hat – liegt darin, dass die Isländer zu der Zeit einen schlechten Ruf hatten. Die ersten Siedler hatten sich mit dem norwegischen König überworfen. Aus diesem Grund galt Island, vergleichbar mit Australien, als eine Sträflingsinsel, auf der sich Rumtreiber und anderes Pack ansiedelten.

Um dieses Image loszuwerden, schrieben die Isländer Ihre Sagas?

Magnusson: Auch deswegen. Sie haben die Geschichte ihrer Besiedlung aufgeschrieben, um zu zeigen, dass die ersten Siedler keine Rumtreiber waren, sondern, im Gegenteil, aus den edelsten und besten Familien Skandinaviens stammten. Auf der einen Seite ist das ein Gründungsmythos, auf der anderen stellt es tatsächlich eine Form von Imagekampagne dar, damit der Rest der Welt uns wahrnimmt. Zumindest im Unterbewusstsein ist das bis heute ein Grund für die Stärke der Literatur dieses kleinen Landes: Wir müssen einfach von uns Geschichten erzählen, damit die Welt uns nicht vergisst.

Kann man die Sagas denn heute noch lesen? Und wenn ja: Welche sollte man gelesen haben?

Magnusson: Ja, das geht sehr gut. Es gibt Teile, wo es in übernatürliche Dinge oder um den Ehrbegriff der damaligen Zeit geht, die uns heutigen Lesern rätselhaft bleiben müssen. Abgesehen davon kennzeichnet die isländische Literatur der damaligen Zeit, im Vergleich etwa zur deutschen Literatur im Mittelalter, eine ganz subtile, psychologisch vielschichtige Figurenzeichnung. Diese Saga-Helden sind nicht einfach in gute und böse zu teilen, das sind komplexe Charaktere. Da gibt es diesen Grettir – der ist ein riesiger Held, aber er ist auch ein richtiges Muttersöhnchen. Diese Saga, die von Egil und die von Njál würde ich empfehlen. Wenn man es über das anfängliche Gefühl von Fremdheit schafft, ist man beim Lesen erstaunt, wie realistisch und vielschichtig die damals schon erzählt haben.

Es geht mitunter aber auch hoch her, dass das Blut nur so spritzt.

Magnusson: Genau. Das ist die andere Sache, die ich als sehr modern empfinde. Die Autoren pflegten einen beiläufigen und humorvollen Umgang mit Gewalt, den man in gewisser Weise mit den Filmen von Quentin Tarantino vergleichen kann. Da wurde oft mit einer Form von Lakonie erzählt, die sehr speziell ist.

Wie ist es zu erklären, dass derart viele Sagas über Jahrhunderte gut erhalten geblieben sind?

Magnusson: Das ist zum einen sicher ein Glücksfall. Man muss aber auch dazusagen, dass es einfach wahnsinnig viele Sagas gab. Alleine die Neuübersetzung der "Isländer-Sagas", an der ich mit einer Gruppe von Übersetzern beteiligt bin, nimmt in heutigen Buchseiten 2500 Seiten ein. Das ist aber nur ein Teil der Sagas, es gab auch Bischof- und Ritter- und Königssagas. Und das ist auch nur das, was erhalten geblieben ist. Vielleicht gab es noch viel mehr. Positiv auf die Bewahrung hat sich ausgewirkt, dass Island in keine Kriege involviert war. Die Texte wurden immer und immer wieder abgeschrieben. Und dann gab es im 17. Jahrhundert jemand, der wirklich von Hof zu Hof gezogen ist, alles eingesammelt und den Bauern abgekauft hat, was er an Texten finden konnte.

Machen wir einen großen Sprung ins 20. Jahrhundert. Nicht nur von seinen Lebensdaten, 1902 bis 1998, her war es das Jahrhundert von Halldór Laxness. Hat er die restliche isländische Literatur seiner Zeit überstrahlt?

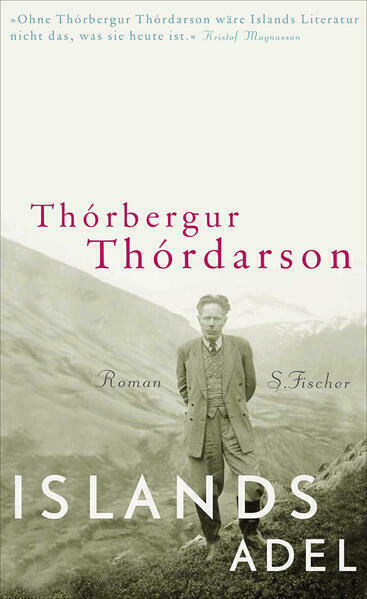

Magnusson: Er ist heute ein Nationalheiliger und hat auf jeden Fall die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts überstrahlt. Es gab noch zwei andere Autoren, die in Island genauso erfolgreich waren. Der eine ist Gunnar Gunnarsson, der in Deutschland auch sehr großen Erfolg hatte. Das war allerdings in der Nazizeit, nachher wollte niemand mehr etwas von ihm wissen. Mittlerweile wird er langsam wiederentdeckt, und es gibt erste Neuübersetzungen. Der andere Autor ist Thórbergur Thórdarson, den ich als Geheimtipp unter den drei modernen Klassikern bezeichnen würde und auf den sich heute viele isländische Schriftsteller beziehen.

Von ihm erscheint nun der Roman "Islands Adel" auf Deutsch, Sie haben das Buch übersetzt. Was ist Thórdarson für Sie?

Magnusson: Im Gegensatz zu dem Monumentalen, das Laxness und Gunnarsson haben, erzählt er humorvoll und ironisch. Ich denke, das könnte mit etwas Glück so eine Wiederentdeckung wie Robert Walser werden.

Wird Laxness in Island heute eigentlich noch gelesen?

Magnusson: Ja, und das Schöne daran ist, dass, obwohl er kanonisiert ist, die Leute ihn auch zum Spaß lesen.

Wie hat sich seine Dominanz nach dem Nobelpreis auf die restliche Literaturproduktion ausgewirkt? Gab es auch in Island in den 1960er- und 1970er-Jahren Aufbrüche zu neuen Ufern?

Magnusson: Die Daten sind etwas anders, da 1968 keine Vergangenheitsbewältigung in dem Sinne nötig war. Aber es gab die auf Laxness nachfolgende Generation, besonders interessant ist hier die Generation der zwischen 1950 und 1960 Geborenen. Sie hatte es anfangs etwas schwer, denn man dachte gerade in Deutschland lange, es würde reichen, mal von Laxness irgendwas gelesen zu haben. Als die Lateinamerikawelle des magisch-realistischen Erzählens abklang, interessierten sich die Leute aber plötzlich für das Karge und Menschenleere. So kam es zu einer ersten Skandinavienwelle, wo auch ein paar Isländer mitschwammen.

Was zeichnet die isländische Literatur heute aus?

Magnusson: Ich glaube, bei allem Skurrilen und Verschrobenen, das ihr anhaftet, ist sie nie fratzenhaft überzeichnet. Die Autoren sind schon immer relativ nah bei ihren Figuren. Die narrative Tradition wurde in Island nie in der Form hinterfragt, wie das im deutschsprachigen Raum der Fall war. Um es auf einen Nenner zu bringen: mehr Handlung, weniger Sprachkritik.

Probleme mit ihrer Sprache kennen die Isländer also nicht?

Magnusson: Sie sind sich ihrer Sprache sehr sicher, sie hat große Bedeutung für sie. Wenn man eh schon so ein kleines Land ist, das kaum jemand wahrnimmt, will man nicht noch in der Sprache Sachen von draußen reinnehmen. Die Sprache ist untrennbar mit der nationalen Unabhängigkeit verbunden. Man darf nicht vergessen: Sie war das Einzige, was die Isländer in den Jahrhunderten der Fremdherrschaft hatten. Es gab zwar eine Modernisierungsbewegung, aber die blieb auf die Lyrik beschränkt. Lange war in Island alles – vom Sonett bis zum Alexandriner – in das vermeintlich urisländische Versmaß reingepresst worden. In den 1950ern kam dann eine moderne Dichtung auf.

Island hat, gemessen an seiner Bevölkerung, sehr viele Autoren. Kann man das auch auf die Leser umlegen?

Magnusson: Ich habe schon das Gefühl. Ich kenne die empirische Forschung darüber nicht, aber eine vielzitierte Zahl gibt es: Der Isländer kauft acht Bücher pro Jahr. Durch die Krise sind es sogar eher noch mehr geworden, und es werden mehr heimische Autoren gekauft. Auch die Ausleihzahlen in den Büchereien sind enorm hoch.

Wie sieht es mit den Strukturen aus? Wovon leben die Autoren?

Magnusson: Die Hauptsäule der Literaturförderung ist das sogenannte Künstlergehalt. Das bekommen Autoren, die bereits etwas vorzuweisen haben, für ein oder zwei Jahre bezahlt, wobei das Gehalt nicht an ein bestimmtes Projekt gebunden ist. Für die meisten ist diese Säule sehr wichtig, denn nur von den Verkäufen am Heimatmarkt können die wenigsten leben.

Und die anderen Märkte?

Magnusson: Da stand immer schon Deutschland im Mittelpunkt. Und in die anderen skandinavischen Sprachen wird auch sehr viel übersetzt, auf die Bevölkerungszahl gerechnet in Norwegen noch etwas mehr als in Deutschland. Übersetzungen ins Englische und in romanische Sprachen liegen schon weit zurück.

Was waren in den letzten Jahren die Renner in Island? Und was empfehlen Sie?

Magnusson: Von den Neuerscheinungen muss man "Bankster" von Guðmundur Óskarsson rausgreifen. Das ist ein sehr junger Autor, der mit diesem Buch im Vorjahr den Isländischen Literaturpreis gewonnen hat. Es ist aber nicht so, dass in dem Buch ein tougher Banker erzählen würde, wie er alle abgezockt hat. Im Gegenteil: Der Erzähler hat seinen Job bei einer Bank verloren und beginnt, weil er nicht weiß, was er mit sich anfangen soll, ein Tagebuch zu schreiben. Sehr gut gefällt mir auch "Frauen" von Steinar Bragi, eine Art surrealer Thriller, und eben "Islands Adel", wobei ich diese beiden Romane glücklicherweise übersetzen durfte.

Letzte Frage: Wie werden Sie eigentlich in Island wahrgenommen?

Magnusson: Immer so halb. (Lacht.) Mein erster Roman "Zuhause" ist nicht ins Isländische übersetzt worden. Mein Theaterstück "Männerhort" wurde zwar nicht aufgeführt, aber als Hörspiel gemacht. Mein zweiter Roman "Das war ich nicht" wird gerade übersetzt, er wird im nächsten Jahr erscheinen. Insgesamt würde ich sagen, die Isländer fangen jetzt an, mich auch als Autor wahrzunehmen, und nicht nur als Übersetzer. Momentan bin ich für sie noch ein deutsch-isländischer Autor. Sollte ich einmal sehr berühmt werden, dann wage ich die Prognose, dass man mich nur noch Isländer nennen wird.