Die Lust an der Kostümierung

Alfred Pfoser in FALTER 12/2024 vom 20.03.2024 (S. 35)

Um das Image war und ist es schon des längeren ziemlich schlecht bestellt. Es ist zwar nicht gelungen, die „Jedermann“-Aufführungen am Salzburger Domplatz zu einem Ende zu bringen, aber so manche Kritiker im imaginären „Verein zur Abwehr der Überschätzung des Autors Hugo von Hofmannsthal“ (© Hans Weigel) fragten und fragen, ob er denn nicht längst als snobistischer Manierist, Kriegsphilosoph der zerfallenden Monarchie oder als „konservativer Revolutionär“ (nach 1918) erledigt sei.

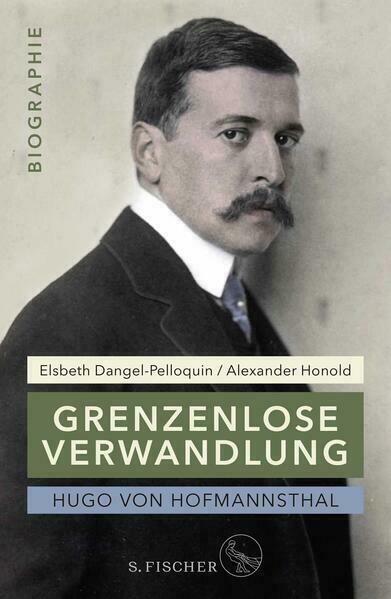

Vom ramponierten Ruf lässt sich die sehr umfangreiche Biografie, zum 150. Geburtstag des berühmten österreichischen Schriftstellers erschienen, nicht beeindrucken. Sie hält kräftig dagegen, will zur Re-Lektüre animieren und Hofmannsthal als vielleicht interessantesten und auf alle Fälle vielseitigsten Autor des Wiener Fin de Siécle etablieren. Elsbeth Dangel-Pelloquin und Alexander Honold, beide von der Germanistik der Universität Basel, haben jahrelange Arbeit investiert. Die Bedingungen waren günstig, denn seit 2022 liegen die 40 Bände der „Sämtlichen Werke. Kritische Ausgabe“ vor, und die mittlerweile fast 60 Briefwechsel sind eine Fundgrube, die viele, viele Facetten der Lebensstationen und des Schaffensprozesses preisgeben.

Unglaublich, was frühere Generationen an Eindrücken, Meinungen und Informationen alles zu Papier brachten. Hofmannsthal war ein Meister der Niederschriften, allein die Briefe an seine Eltern sind ein eindrucksvolles Dokument einer Sozialisation, die alle Stimmungen und körperlichen Verfasstheiten en detail wichtig nahm. Wenn diese Bulletins nicht kontinuierlich eintrafen, war sogleich Feuer am Dach, woran uns die Biografie mit Genuss Anteil nehmen lässt. Noch beim 28-jährigen Sohn erkundigte sich die besorgte Mutter, wer ihm denn die Fingernägel schneide.

In der Familie wurde schon früh geprobt, was sich als Schlüsselwort für das Werk erweisen sollte: die gesteigerte Beobachtung der „Nerven“ als Voraussetzung dichterischer Produktivität. Die Familienpathologie wirkte als „Betriebscapital“, so Hofmannsthals Selbsteinschätzung. Sein spektakuläres Frühwerk mit Gedichten, Dramen und Essays (darunter der berühmte Chandos-Brief) begeisterte Kritik und Publikum.

Das frühreife Wunderkind durcheilte ein immenses Leseprogramm und hatte schon als Zehnjähriger eine dezidierte Meinung zu Shakespeare-Aufführungen am Burgtheater. Er wurde bestaunt, weil er bereits als Jugendlicher mit der antiken, französischen und italienischen Literatur bestens vertraut schien und sich mit Leichtigkeit in verschiedene Epochen versetzen konnte. Unter den bekannten Wiener Literaten war er derjenige, der seine Stoffe nicht aus seinen Lebens-, sondern aus seinen Lektüreerfahrungen schöpfte.

Amüsant ist es zu erfahren, dass Hofmannsthal gleichzeitig sein Leben lang, vielfach grundlos, von Geldsorgen gequält wurde. Ein „Constitutionsfehler“, wie er selbst erklärte, aus der Familiengeschichte zu verstehen. Die besseren Verdienstmöglichkeiten waren sicherlich ein Antrieb, dass er sich nach der Jahrhundertwende nach Deutschland orientierte.

Weniger bekannt ist, dass Hofmannsthal zuerst erfolgreich mit Max Reinhardt bei insgesamt 17 Stücken („Elektra“, „Ödipus“-Varianten) zusammenarbeitete, ehe die glanzvolle Kooperation mit Richard Strauss („Der Rosenkavalier“, „Arabella“, „Ariadne auf Naxos“) begann.

Den Autoren liegt besonders daran zu zeigen, wie flexibel Hofmannsthal agierte, in wie vielen Revieren er tätig sein konnte und wie er sich für die politisch wie literarisch ganz anders gestimmte Literatur der 1920er-Jahre einsetzte: Er verfasste etwa den Prolog für Bert Brechts „Baal“.

Die Biografie bietet sicherlich einen neuen, erfrischenden Blick, aber die Debatte um die aktuelle Relevanz des Autors kann sie nicht aus der Welt schaffen.