Alles so schön bunt hier!

Martin Pesl in FALTER 42/2024 vom 16.10.2024 (S. 24)

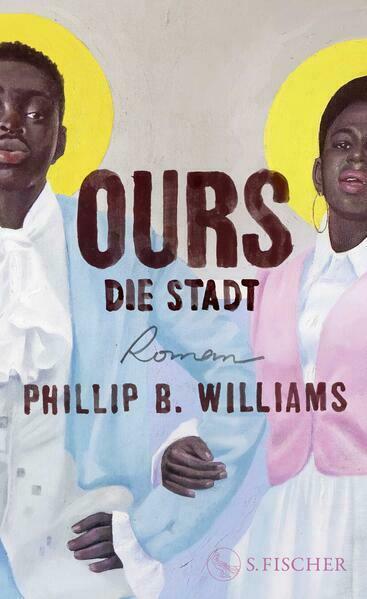

Ursprünglich war es eine Kurzgeschichte, die der junge Phillip B. Williams bei einem Literaturwettbewerb eingereicht hatte. Sie belegte dort nur den dritten Platz, denn die Jurorin fand, da stecke eigentlich etwas Größeres drin. Der Autor hat sie beim Wort und sich zehn Jahre Zeit genommen, um den Roman „Ours. Die Stadt“ zu schreiben. Der 1986 in Chicago geborene Afroamerikaner ist zunächst als Lyriker hervorgetreten, sein Debütroman aber wurde in den USA mit großer Spannung erwartet, nicht zuletzt von TV-Talk-Queen Oprah Winfrey. Kein Wunder, sind doch die mächtigsten Figuren weiblich oder genderfluid, während die kühn geschichtsklitternde Prämisse schwarze Kollektivtraumata mit Balsam bestreicht.

Der Roman beginnt mit einer mitreißend beschriebenen Szene in der Gegenwart: Ein schwarzer Teenager wird von der Polizei angeschossen, ein klarer Fall von Racial Profiling, erhebt sich aber scheinbar unversehrt vom Boden. Dann springt die Handlung ins 19. Jahrhundert zurück, wo sie sich fast durchgehend abspielen wird.

Um 1830 ist eine Zauberin namens Saint, also Heilige, auf den Plantagen von Missouri eingefallen, hat die Besitzer getötet und die Versklavten befreit. Mit Geldscheinen wedelnd konnte sie einen weißen Banker überzeugen, die geltenden Rassentrennungsgesetze zu ignorieren und ihr Immobilien und Land zu verkaufen. Um die neue Stadt, die ausschließlich von ihr, ihrer Crew und den Befreiten bewohnt wird und somit „uns gehört“ – daher der Name Ours –, hat sie einen magischen Schutzwall aus Steinen errichtet.

Als die Haupterzählung einsetzt, ist der Alltag in Ours voll im Gange, allerdings geht der Traum von der heilen schwarzen Welt nicht auf. Denn Saint hat ihre mannigfaltigen übersinnlichen Kräfte nicht ganz unter Kontrolle. Die Zeit scheint hier langsamer zu vergehen als draußen, sodass der Bürgerkrieg und die Abschaffung der Sklaverei beinahe an Ours vorübergehen. Eine von einem Geist besessene Frau stirbt, obwohl Saint geholt wird, um sie zu retten, und auch mit ihrem Zauber zum Behufe der Geburtenkontrolle geht etwas schief. Während Saint bei den Einwohnern zusehends an Glaubwürdigkeit und Beliebtheit verliert, finden auf unergründlichen Wegen vereinzelte Zugereiste doch ihren Weg in die Stadt, darunter Frances, eine mal männliche, mal weibliche Person, die „aus Wasser geboren“ ist und sich so wie auch Saint nicht so genau erinnern kann, wie sie hier gelandet ist.

Außerdem folgt der Roman den Schicksalen eines guten Dutzends weiterer Ouhmey – so die an ihre afrikanischen Wurzeln gemahnende Selbstbezeichnung der lokalen Bevölkerung.

Überhaupt liebt der Autor das Spiel mit sprechenden Namen: Justice heißt einer, Joy eine andere, und die Frau, der Saint möglicherweise ihre magischen Kräfte verdankt, nennt sich Essence. Da sich die meisten Ouhmey nach der Befreiung nicht an ihre ursprünglichen Namen erinnern können, dürfen sie sich welche aussuchen. Eine Frau, der die Liebe abgeht, hat sich für Miss Love entschieden, ein Mann, der seine verstorbene Frau vermisst, für Miss (!) Wife. Lustigerweise heiraten die beiden und Miss Love wird zu Mrs. Wife. Wirklich greifbare Charaktere werden daraus allerdings keine, denn was in diesen vorgeht, hängt jeweils stark von den gerade statthabenden magischen Machenschaften ab, die keiner nachvollziehbaren Logik folgen.

Colson Whitehead hat in seinem Roman „Underground Railroad“ (2016) die Fiktion durchgespielt, das legendäre Netzwerk freigekommener Sklaven wäre tatsächlich eine echte Eisenbahnlinie gewesen. Auch sein um 17 Jahre jüngerer Landsmann Phillip B. Williams entwirft eine Alternativwelt, die er mit zahlreichen Referenzen an afrikanische und afroamerikanische Mythen ausstattet, in der er nach Gutdünken schalten und walten kann. Man kann „Ours“ dem Genre des magischen Realismus zurechnen – mit heftiger Betonung auf „magisch“. Ein Mysterium jagt das andere, jedes Kapitel wirft mehrere neue Fragen auf. Dass auf die meisten keine befriedigende Antwort folgen wird, ahnt man, vom starken Einstieg gepackt, erst spät; und immerhin klärt sich auf, was der Jugendliche im 21. Jahrhundert soll.

Bei allem Hokuspokus sind wir hier nicht bei Harry Potter, und Phillip B. Williams mag zwar einen Prosawälzer geschrieben haben, ist in erster Linie aber immer noch Poet. Das Erzählen ist weder seine Stärke noch scheint er großes Interesse daran zu haben. Lieber malt er, durchaus gekonnt, mit dickem Pinsel farbenfrohe Bilder des Infernos, die die Stadt Ours und deren Bewohner regelmäßig erleben.

Alles wabert traumartig. „Bunte Stoffe flossen über Boden und Wände“, nimmt ein ungebetener Gast in einer kurzen Episode seine Umgebung wahr. „Vorhänge verbargen den Rest Sonnenlicht, das der nahende Abend noch übrig ließ, und Dutzende brennende Kerzen verwandelten den Stoff in ein wogendes Meer.“ Wie es der Mann wieder aus Ours herausschafft, erfahren wir nie, nur dies: „Als er sprach, troff Kauderwelsch von seiner Zunge.“

Umso trivialer nehmen sich im Vergleich zu solch elaboriertem Schwulst manche der Dialoge aus. Angesichts solcher stilistischen Sprünge plagt sich die Übersetzerin sichtlich damit, einen Ton durchzuhalten, der glaubhaft der Sprache des 19. Jahrhunderts entspricht. Im Zweifelsfall entscheidet sie sich dankenswerterweise für ein flüssig lesbares Deutsch. Ein weiteres Hindernis auf diesem stellenweise faszinierenden, insgesamt aber vor allem anstrengenden Literatur-Parcours wäre auch fatal. Fast scheint es, als läge auch um den Roman ein Kreis von Zaubersteinen, der Eindringlinge abhält.