Dienende und Tochterersatz

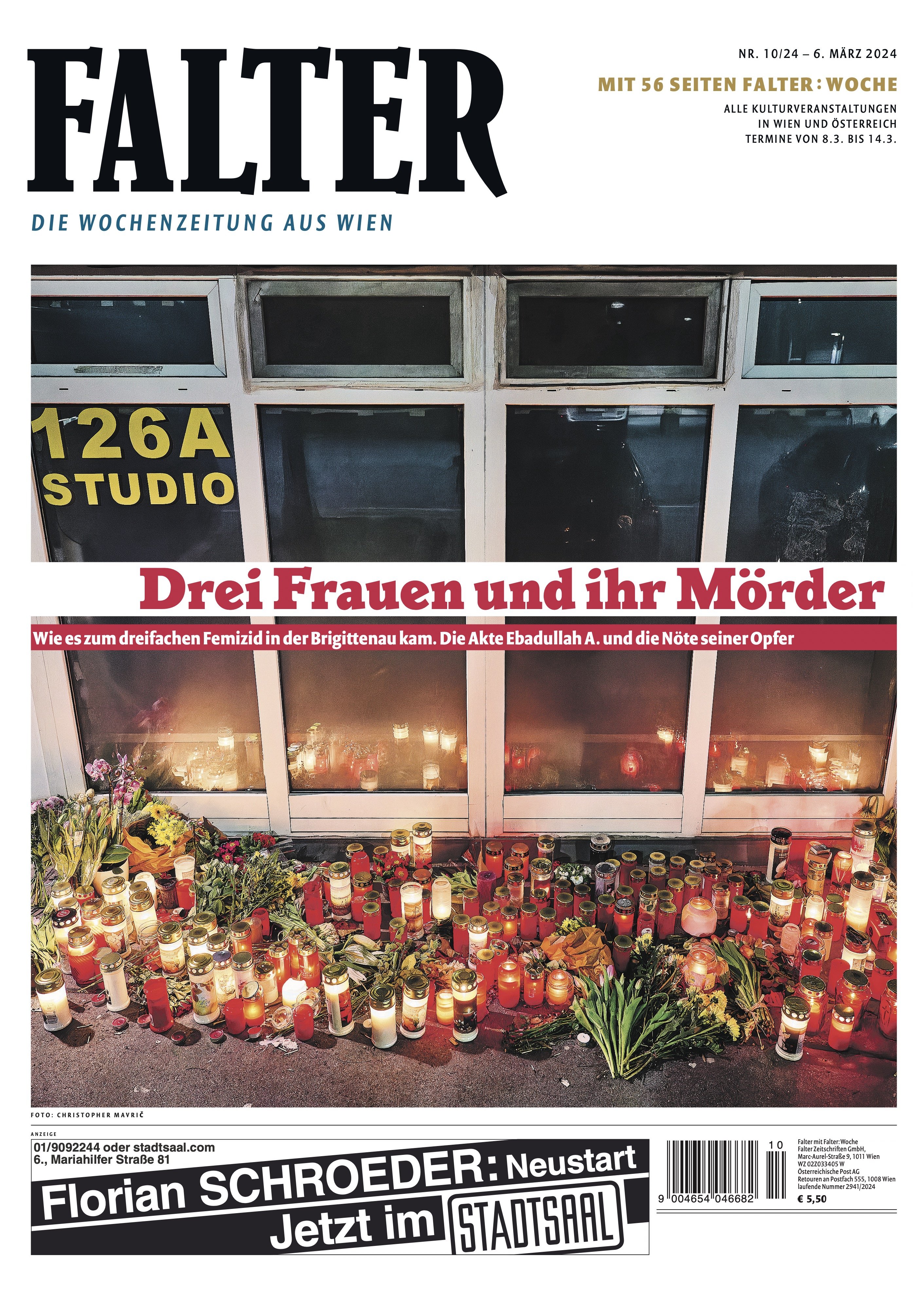

Anna Goldenberg in FALTER 10/2024 vom 06.03.2024 (S. 18)

Mehr als 100.000 Frauen arbeiteten in der Ersten Republik als Dienstmädchen. Welche Konflikte gab es damals?

Franziska K. ist nicht einfach nur ein rebellischer Teenager. Ihr Widerspruch ist ein Abstecken von Grenzen - und zugleich brandgefährlich. Denn die Kärntnerin arbeitet im Haushalt einer wohlhabenden, älteren Wiener Dame als Dienstmädchen. Und diese Frau, eine Fotografin, will ihr Manieren beibringen, das weniger ehrerbietige "Guten Tag" oder "Grüß Gott" soll sich die Kärntnerin abgewöhnen.

Ein "Küss die Hand" kommt Franziska K. nicht über die Lippen. Die 18-Jährige hat einen einleuchtenden Grund, warum sie die untertänige Grußformel nicht verwenden will: "Ich küsse niemandem die Hand, und was ich nicht tu', sag ich auch nicht."

Es ist das Jahr 1929, und Franziska K. ist eine von rund 133.000 Frauen in Österreich, die "in den Dienst gehen", also in fremden Haushalten leben und arbeiten. "Die Frauen lebten sehr prekär", sagt Jessica Richter. "Wer den Dienst verließ, war obdachlos."

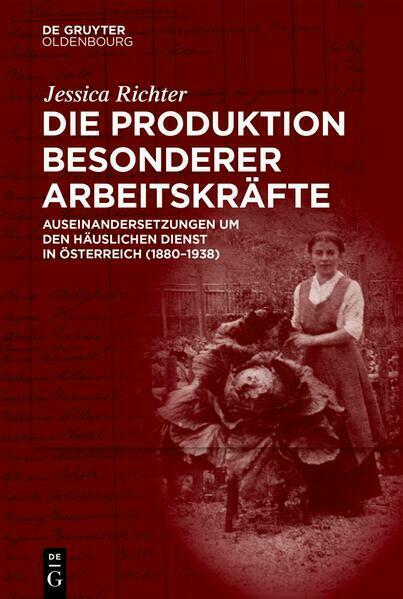

Die Historikerin und Soziologin vom Institut für Geschichte des ländlichen Raums in St. Pölten hat in ihrer Dissertation die Auseinandersetzungen um den häuslichen Dienst in Österreich analysiert; im Jänner ist die Arbeit als Buch erschienen.

Zwischen 1880 und 1938, Richters Untersuchungszeitraum, änderte sich das Land massiv - und mit ihm die Definition von Arbeit: Was die Frauen taten, galt als "besondere Arbeit", weil ein Haushalt nicht mit einem Betrieb vergleichbar war, und oft enge, aber keineswegs konfliktfreie Beziehungen mit den Arbeitgebern bestanden. Wie funktionierte dieser Alltag?

Dienstboten kennt die Menschheitsgeschichte schon lange. In der Antike waren es Sklaven, die den Haushalt erledigten. Während der Industrialisierung, als die Städte wuchsen, die Großfamilien kleiner wurden und ein Bürgertum entstand, das dem Lebensstil des Adels nacheiferte, wurde es zu einem Frauenberuf.

"Die Idee des Haushalts als idyllisches Heim verbreitete sich im 19. Jahrhundert", sagt Richter. "Und für Reinigung, Kochen und Kinderziehung waren Frauen zuständig." Wer es sich leisten konnte, holte Hilfe. "Es war damals klar, dass die Arbeit nicht durch eine Hausfrau allein bewältigt werden konnte", so Richter.

Rechtlich waren Hausangestellte in der Monarchie Haushaltsmitglieder, die zwar Lohn erhielten, aber dem Familienoberhaupt gegenüber zu Gehorsam und Treue verpflichtet waren. In der Ersten Republik änderte sich das, als die ersten weiblichen Nationalratsabgeordneten, darunter die Sozialdemokratin Adelheid Popp, die selbst als Dienstmädchen gearbeitet hatte, 1920 das Hausgehilfengesetz durchboxten. Erstmals wurden Ruhezeiten festgelegt, es gab Urlaubsanspruch und Krankengeld. In der Praxis gab es kaum Kontrollen, ob beispielsweise die Erholungszeit eingehalten wurde. "Sobald Arbeit im Haushalt stattfindet, stiehlt sich der Staat aus der Verantwortung", sagt Richter. Im Haushalt herrschen eigene Gesetze, der Ökonom Kurt Laub bezeichnet den Haushalt 1930 als "Betrieb besonderer Art", ist die Produktivität dort schließlich schwer definierbar. Die Angestellten waren Teil der Familie und doch nicht. Die Folge war ein gleichzeitiges Einbeziehen und Raushalten, sagt Richter: Erst 1945 wurden Hausangestellte in die Arbeitslosen-und Pensionsversicherung aufgenommen.

Auch fehlten Regeln, wo die persönlichen Grenzen verliefen. "Sie war Dienende und Arbeitskraft, Vertraute, Tochterersatz und Fremde in einem", schreibt Richter über Franziska K. Die junge Frau musste mit der älteren Dame gemeinsam baden. "Sie wascht mir den Buckel und schrubbt mich ab und das jeden zweiten Tag", berichtete Franziska K. Im Jahr 1983 schrieb sie über ihr Leben. Die 181 handbeschriebenen Seiten sind Teil der Sammlung "Dokumentation lebensgeschichtlicher Aufzeichnungen" der Universität Wien, in der Tagebücher und Chroniken von rund 4200 Personen aufbewahrt werden.

Gegen die Grenzüberschreitungen wehrt sich Franziska K., indem sie zu kündigen droht. Einmal tut sie es sogar und kehrt zu ihren Eltern zurück, die in der Nähe des Wörthersees eine kleine Wirtschaft betreiben. Kaum ist sie dort, erhält sie ein Telegramm aus Wien: "Fräulein Franzi" möge so bald wie möglich wiederkommen.

"Mich hat überrascht, wie mobil diese Frauen waren", sagt Richter. Oft blieben sie nur wenige Wochen oder Monate und arbeiteten überall dort, wo sich Geld verdienen ließ - in der Landwirtschaft, in Gasthäusern, in Notsituationen auch in der Prostitution. In den Jahren nach der Wirtschaftskrise 1929 war die Lage besonders schwierig, bürgerliche Haushalte konnten sich Personal kaum leisten. Die Nazis rekrutierten ab 1938 "deutsche" junge Frauen für ein Pflichtjahr in der Haus-und Landwirtschaft. Ab 1941 wurden immer mehr Zwangsarbeiterinnen aus den eroberten Gebieten eingesetzt.

In der Nachkriegszeit ging die Zahl der Hausgehilfinnen weiter zurück. 1961 waren es in Österreich nur noch 35.000 Frauen. Die Hausgehilfen lebten nicht mehr bei den Arbeitgebern, sondern kamen stundenweise. Die Novelle des Hausgehilfengesetzes 1962 brachte einige Verbesserungen, darunter die Einführung eines Dienstscheins, der festlegte, welche Aufgaben im Haushalt zu erledigen waren.

Franziska K. hat sich zu diesem Zeitpunkt mehrmals neu erfunden. 1938, mit 27 Jahren, heiratet sie, später besucht sie ohne das Wissen ihres Mannes eine Schauspielschule und nimmt Komparsinnenrollen an. Nach ihrer Scheidung 1952 führt sie ein Altwarengeschäft, lässt sich anschließend zur Kinderkrankenschwester ausbilden. Als sie in Pension geht, schreibt sie ihre Biografie. Weil sich ihre Spuren dann verlaufen, nennt Richter ihren Nachnamen nicht. Ihr Schicksal steht schließlich für viele.