WILLKOMMEN IM POP-MATRIARCHAT

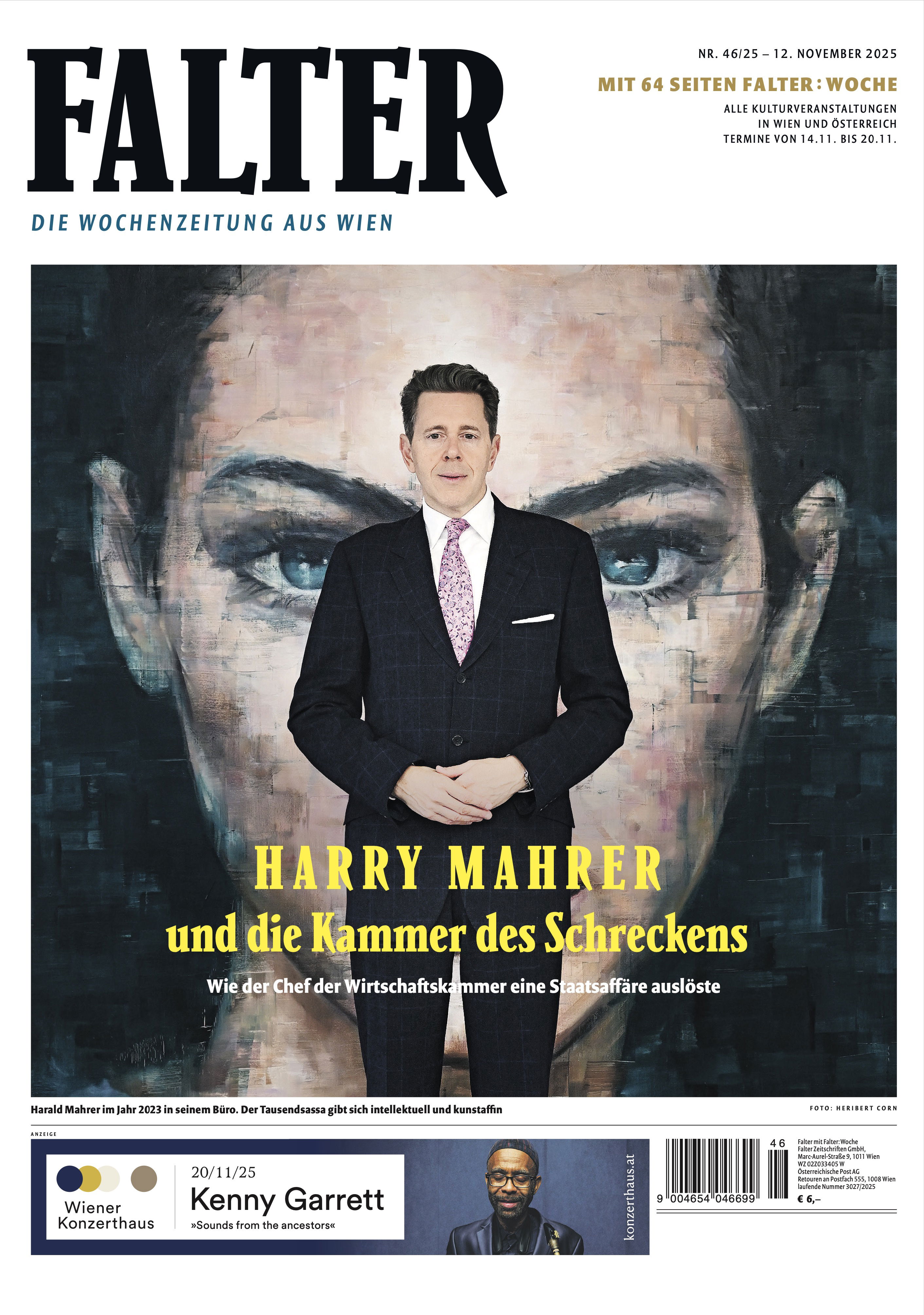

Gerhard Stöger in FALTER 46/2025 vom 12.11.2025 (S. 26)

Der 10. November 1975 war ein Montag. Viv Albertine schwänzte die Uni und fuhr mit dem Bus zur Filiale des Plattenladens HMV in der Londoner Oxford Street. Albertine, 22-jährige Modedesignstudentin, hatte im Pop-Fachorgan New Musical Express eine Ankündigung für "Horses" gesehen, das Debütalbum der New Yorker Sängerin und Poetin Patti Smith. Sie musste es gleich am Erscheinungstag haben.

Das "Horses"-Cover zeigt eine Frau im Anzug, das Jackett über die Schulter geworfen, Blick in die Kamera. Selbstbewusst, angriffslustig, androgyn. Das Haar leicht zerzaust, die Inszenierung kein bisschen sexy, aber ungemein attraktiv. Das Foto schoss der Künstler Robert Mapplethorpe, die enge Verbindung zwischen ihm und Smith hatte das Ende ihrer romantischen Beziehung überdauert.

Noch nie in ihrem Leben habe sie eine Frau wie auf diesem Foto gesehen, erinnert sich Albertine, die bald selbst Musikerin werden sollte, in ihrer Autobiografie "Clothes Music Boys" (2014). Dieses Bild von Patti Smith habe sie verändert, ihre eigene Seele sichtbar gemacht. Am 10. November war sie zu früh dran, der Plattenladen hatte noch geschlossen. Nur ein Typ wartete schon davor, ein Bekannter Albertines, der Gitarrist Mick Jones. Was er da mache? "Die Patti-Smith-Platte kaufen."

Jones gründete bald darauf die Punkband The Clash, Albertine besorgte sich auch eine Gitarre und initiierte die ausschließlich mit jungen Frauen besetzte Gruppe The Slits. In ihrer unkonventionellen und rebellischen Weiblichkeit waren sie die ersten Schülerinnen von Patti Smith; viele weitere sollten folgen.

50 Jahre, nachdem "Horses" in die Plattenläden kam, steht Smith, 78, immer noch auf der Bühne, bejubelt von einem generationenübergreifenden Publikum. Ihren größten Erfolg indes feierte sie mit einem Buch. "Just Kids"(2010) ist ein berührendes Manifest der unerschütterlichen Überzeugung, Kunst zu schaffen und das eigene Leben absolut diesem Kunstschaffen unterzuordnen.

"Jesus died for somebody's sins but not mine", lauten die berühmten ersten Worte auf "Horses". Drei Jahre später buchstabierte Smith ihre rebellische Haltung noch direkter aus: "Außerhalb der Gesellschaft, da warten sie auf mich. Außerhalb der Gesellschaft, da will ich hin." Zum Geburtstag von "Horses" legt die Künstlerin nach "Just Kids" nun ein weiteres Erinnerungsbuch vor, "Bread of Angels. Die Geschichte meines Lebens."

"Hindernisse sind unsere Flügel": Dieses Zitat des russischen Schriftstellers Nikolai Gogol ist dem Buch vorangestellt. Es könnte auch der Titel einer allgemeinen Geschichte über Frauen in der Popmusik sein. Diese Geschichte prägen Rebellinnen und Einzelkämpferinnen, Fortschritte und Rückschläge, Bewegungen und Gegenbewegungen - und sie führt in eine Gegenwart, die einem Pop-Matriarchat gleicht. Die beiden alles überragenden US-Superstars sind weiblich. Taylor Swift und Beyoncé, beide stilistisch wandlungsfähig, ausgeschlafene Geschäftsfrauen und toughe Künstlerpersönlichkeiten; die eine dem klassischen Popsong verpflichtet, die andere der afroamerikanischen R'n'B-Tradition. Anders als die Innovatorin Patti Smith 1975 haben sie illustre Gesellschaft.

Selbstbestimmte Gören wie Charlie XCX oder Miley Cyrus stehen neben dem Emo-Pop-Wunderkind Billie Eilish, jährlich tauchen neue Anwärterinnen auf den Titel der Pop-Prinzessin auf (2024: Chappell Roan, 2025: Sabrina Carpenter). Auch die herausragende Songwriterpersönlichkeit des 21. Jahrhunderts ist weiblich: Lana Del Rey verbindet Oberflächenglanz perfekt mit Tiefgang und erzählt, "what it feels like for a girl in this world" (wie es bei der der großen Madonna einst hieß).

Auch der alten Tante Rockmusik gewinnen heute eher Frauen Spannendes ab: Die beste Gitarrenplatte 2025 stammt von The New Eves aus England. In sektenartig anmutende Gewänder gehüllt, begeistern sie mit einer Mixtur aus Postpunk und Hexen-Folk. Den spektakulärsten Popsong des Jahres, "Berghain", hat ebenfalls eine Frau geschaffen.

Rosalía, klassisch ausgebildete Flamenco-Sängerin, zerrt schon länger an den Grenzen des Machbaren im Bereich breitenwirksamer Unterhaltungsmusik. Die 1992 in Barcelona geborene Künstlerin startete mit einer Popversion spanischer Folklore, um dann recht schnell die Lust am Experimentieren zu entdecken.

Rosalía spielt mit Körperbildern und musikalischen Genres, stets im Wissen, dass es trotz unzähliger Zuschreibungen und Labels letztlich nur zwei Formen von Musik gibt: gute und schlechte, interessante und uninteressante. "Berghain", benannt nach dem berühmten Berliner Club, der im Text ansonsten aber keine Rolle spielt, markiert den vorläufigen Höhepunkt ihrer Suche nach Innovation.

Arbeitete die Sängerin mit der intensiven Stimme zuletzt bevorzugt mit Hektik als Stilmittel, fordernder Elektronik und einer futuristischen Cyborg-Version von Flamenco, hat sie hier ein klassisches Orchester samt Chor an ihrer Seite. Der Text, ein Gemenge aus Deutsch, Spanisch und Englisch, ist verstörend und lustig zugleich: "Die Flamme dringt in mein Gehirn ein / Wie ein Blei-Teddybär /Ich bewahre viele Dinge in meinem Herzen auf /Deshalb ist mein Herz so schwer."

Nach zwei Dritteln bricht das Lied ab, in die Stille hinein singt die isländische Pop-Avantgardistin Björk, dass die einzige Chance auf Rettung in einer göttlichen Intervention bestehe. Dann wieder Dramatik, eine verfremdete Aggro-Stimme hat das letzte Wort: "I'll fuck you till you love me."

Knapp dreieinhalb Minuten dauert "Berghain", perfektes Popsongformat also. Und obwohl es in all seiner Wucht, Intensität und komplexen Dramaturgie eher einem modernen Operndrama als einem konventionellen Popsong gleicht, wurde das Lied alleine auf Youtube innerhalb weniger Tage rund 20 Millionen angeklickt. Es stimmte ein auf "Lux", Rosalías viertes Album. Ein prächtiges Pop-Gesamtkunstwerk, mal zart balladesk, dann wieder getrieben und rauschartig. Streicher, Chöre, Elektronik zwischen behutsam und zerhäckselt und mittendrin kurz ungenierter Walzer-Kitsch; gesanglich ein buntes Wirrwarr mit der Hauptsprache Spanisch.

Liebe, Leidenschaft, Lust, Schmerz und Spiritualität sind Rosalías Themen, gern mystisch aufgeladen. Auf dem Cover posiert sie als Nonne, die Textbeilage zur Vinylversion ist ein Poster in Kreuzform. Dass sich die 33-Jährige nie in Überambitioniertheit verliert, ist nur eines der Wunder von "Lux", das, ein schöner Zufall, am 7. November 2025, also beinahe auf den Tag genau 50 Jahre nach "Horses" herauskam.

Vielleicht geschah das aber auch ganz bewusst, ist Patti Smith selbst doch auf "Lux" zu Gast. Das Lied "La Yagular" endet mit einer alten Spoken-Word-Aufnahme von ihr. Auf die andere Seite zu gelangen hieße, durch eine Tür zu gehen, deklamiert die Poetin da. Nur sei eine Tür nicht genug, auch tausend Türen seien es nicht.

"Sie ist so unglaublich frei und unabhängig, was für eine Inspiration!", sagt Rosalía über Patti Smith. Kürzlich lernten die beiden einander auch persönlich kennen. Die Begegnung zähle zu den besten Momenten ihres Lebens, schwärmt Rosalía.

Mutierte die einstige Buben-Veranstaltung Popmusik nun also zum Matriarchat? Aktuell sieht es ganz danach aus. Passend dazu beschäftigt das Thema "Pop und Geschlechterverhältnis" derzeit auch eine Reihe an Sachbüchern. Das unterhaltsamste haben Sandra Grether und Kersty (vormals: Kerstin) Grether geschrieben.

In "Rebel Queens" feiern sie Frauen in der Popmusik, aktuell und historisch. Die deutschen Zwillingsschwestern gehörten in den 1990ern zu den prägenden Stimmen beim Intellektuellen-Popmagazin Spex. Man spürte bei ihnen stets die Leidenschaft fürs Thema, ohne dass die kluge Reflexion zu kurz gekommen wäre.

Beide arbeiten bis heute journalistisch, machen selbst Musik, agieren als Veranstalterinnen und betreiben mittlerweile ein Café in Berlin. "Rebel Queens", vor allem an Gitarrenmusik interessiert, ist weniger fundiertes Nachschlagewerk als vielmehr subjektive Textsammlung. Die Grethers erzählen keine Künstlerinnenbiografien nach, sondern picken sich Aspekte heraus und lassen ihre eigene Lebenserfahrungen in die Beiträge einfließen.

"Objektivität war schon immer der größte Feind des kenntnisreichen und aufregenden Musikjournalismus", erklären sie - und dass sie im Buch jene Geschichten erzählen möchten, die zwischen Algorithmus und Informationsflut verloren gingen. "Ohne sie wären die 60er wahrscheinlich gründlich danebengegangen", heißt es etwa über Grace Slick, die Sängerin der Hippieband Jefferson Airplane. "Sie bewahrte die Fassung, noch während sie sie im Drogenrausch verlor." "Sie war der Martin Luther King am Klavier, nur dass sie irgendwann mit der Gewaltfreiheit des berühmten Bürgerrechtsaktivisten nicht mehr übereinstimmte", lautet eine pointierte Kurzanalyse der so politischen wie streitlustigen US-Jazzlegende Nina Simone. Bei Debbie Harry wiederum, Frontfrau von Blondie, die aus der New Yorker Punkszene kommend die Welt der Hitparaden eroberten, gerät die Beschreibung schwärmerisch: "In der erhabenen Güte ihres Gesangs schien die wahre Botschaft von Debbie Harrys Suche nach einer besseren Zeit zu liegen. Auf diese Weise gab sie, in einem Dezennium der Rüpelhaftigkeit, das Versprechen eines guten Miteinander: als ob Achtsamkeit jederzeit möglich wäre."

Die junge Madonna zitieren sie mit den Worten "Feminismus? Echt super. Aber das dauert mir zu lange"; Taylor Swift sehen sie wohlwollend kritisch: "Sie ist nicht ,nur' die Popmilliardärin. Sie ist auch noch das ehemalige Schulhofmobbingopfer. So was sitzt tief, für immer. Es sind die Kriegswunden der Popstars, von Janis Joplin über Boy George bis Lady Gaga." Feiert "Rebel Queens" die Vielfalt weiblicher Stimmen im Pop, richtet Sonja Eismann -wie die Grether-Schwestern knapp über 50 und seit Jahrzehnten eine bekannte Popexpertin - ihren Blick auf die Männer. Die studierte Kulturwissenschaftlerin, Journalistin und Mitbegründerin des feministischen Missy Magazine, untersucht in "Candy Girls" die sexistische Verfasstheit der Musikindustrie. Ihren langjährigen Glauben an die Kraft des Pop-Feminismus habe die Affäre Rammstein und der Umgang mit den Missbrauchsvorwürfen mutmaßlicher Opfer nachhaltig erschüttert, erklärt Eismann den Ausgangspunkt ihrer Recherchen. Leider begibt sie sich in der Folge teils auf dünnes Eis, wenn eigene moralische Standards über sachlicher Analyse stehen.

Dass der junge David Bowie Anfang der 1970er etwa Sex mit einer 14-Jährigen gehabt habe, Lori Mattix, greift sie gleich an mehreren Stellen auf. Bei allen moralischen Vorbehalten: Der Sex war Mattix zufolge einvernehmlich und erfolgte auf ihre Initiative. Eismann aber schreibt: "Auch wenn es die damals 14-jährige Lori Mattix nicht tut, könnten wir benennen, was das bedeutet: Vergewaltigung." Ein großes Wort, allzu gelassen ausgesprochen.

Stark ist "Candy Girls", wenn es schlicht Material zu gewissen Themen sammelt. Misogyner Gewalt in Songtexten etwa, dem fragwürdigen Glamour des Groupies, der Objektifizierung (sehr) junger Frauen in Liedern oder die stete mediale Problematisierung von Frauenkörpern.

Eismann schaut sich die Strukturen des Musikgeschäfts an und präsentiert Zahlen, die verdeutlichen, dass ein halbwegs ausgewogenes Geschlechterverhältnis abseits der Bühne derzeit noch illusorisch ist: Frauen verdienen im Schnitt weniger als Männer, bekleiden seltener Führungspositionen, ob im Veranstaltungs-oder Labelbereich, sind weit seltener Autorinnen und Produzentinnen von Hits.

Diesem Tenor folgt auch "Billige Plätze. Gender, Macht und Diskriminierung in der Musikindustrie". Die junge deutsche Journalistin Rike van Kleef arbeitete selbst hinter den Kulissen des Musikgeschäfts und untersucht, trotz wissenschaftlicher Akribie gut lesbar aufbereitet, die Boys-Netzwerke und deren informelle Ausschließungsmechanismen. Sie zitiert internationale Studien, lässt Musikschaffende und Menschen aus dem deutschen Veranstaltungsbereich zu Wort kommen und streut immer wieder eigene Erfahrungen ein.

Ihre Beschreibungen klingen über weite Strecken unerfreulich, der Ausblick gerät dennoch positiv. Ein Mehr an Diversität und Vielfalt habe im Prinzip nur Vorteile, analysiert van Kleef und streicht hervor, dass abseits der Großfestivals ohnedies schon vermehrt auf Diversität geachtet werde: "Immer wieder begegnet mir in den verschiedenen Gesprächen die Hoffnung, dass die nächsten Generationen es aufgrund der neuen Selbstverständlichkeit in Bezug auf die eigene Identität schon richten werden. Ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt ist diese Hoffnung berechtigt."

Das gewichtigste neue Buch zu Pop und Geschlecht hat Sophie Gilbert geschrieben, eine britische Journalistin, die für das US-Magazin The Atlantic arbeitet und bereits für den Pulitzer-Preis nominiert war. "Girl vs. Girl. Wie Popkultur Frauen gegeneinander aufbringt" rechnet ab mit der Mär des Postfeminismus, wonach längst Chancengleichheit bestehe und individuelles Geschick weit wichtiger sei als kollektives Agieren. Lose entlang der eigenen Biografie angelegt, hat Gilbert die gesamte Popkultur im Blick, von den 1990ern bis heute. Musik selbst, Filme, Mode, Reality-TV, Social Media, Pornografie.

Ihr eigener 16. Geburtstag im Jahr 1999 dient Gilbert als Ausgangspunkt. Britney Spears, damals selbst noch ein Teenager, posierte als Lolita auf dem Cover des Rolling Stone, und es sollte das Bild prägen, wie sich erfolgreiche junge Frauen nach der Jahrtausendwende öffentlich zeigten (oder inszeniert wurden) - und damit einer ganzen Generation als Vorbilder dienten.

Ein knappes Vierteljahrhundert später wird 2022 in den USA das Recht auf Abtreibung durch ein radikal konservatives Höchstgericht ausgehebelt. Die erfolgreichste Popsängerin des Landes animiere ihre Fans aber nicht etwa dazu, selbst aktiv zu werden, künstlerisch, politisch, aktivistisch, wie auch immer, schreibt Gilbert. Vielmehr bringe Taylor Swift junge Frauen dazu, ihr Glück im Knüpfen von Freundschaftsarmbändern zu suchen und ihr Heil in jenem Safe Space, dessen Zutritt durch den Kauf einer Konzertkarte äußerst kostspielig ist. Resignieren mag die Autorin trotzdem nicht.

Das Verständnis für die Muster hinter dem Backlash der letzten Jahre und Jahrzehnte könne für die Gegenwart und vor allem die Zukunft wappnen, schließt sie zumindest zweckoptimistisch: "Für jedes Ergebnis meiner Recherchen, das ich trostlos oder sogar erschreckend fand, gab es immer mindestens eines mehr, das bestätigte, wie Kultur unser Verständnis der Welt und unseren Sinn für das Mögliche erweitern kann. Und je mehr Plattformen wir haben, desto größer ist die Diversität der Ideen, denen wir uns aussetzen können."

Ganz neu ist diese Hoffnung nicht. Besonders präsent war sie in den 1990ern, als Pop schon einmal viele starke Frauen prägten: Tori Amos etwa, PJ Harvey, Björk, Alanis Morissette, Courtney Love, Fiona Apple, die subkulturelle Revolte der Riot Girrls. Dann kamen die Kinder und fraßen diese Revolution.

Die von Männern gecasteten und vermarkteten Spice Girls trugen die subversive Parole "Girl Power" zwar auch in die Kinderzimmer dieser Welt. Allerdings lautete die Botschaft der Spice Girls nicht mehr Solidarität, Chancengleichheit und gutes Leben für alle; ihre "Girl Power" meinte einzig: Die Welt ist bunt, ich will konsumieren und Spaß haben. Das war im besten Fall unpolitisch, im schlechtesten das prominenteste popkulturelle Vorbild für die postfeministische Ich-AG.

Ob diesmal alles anders kommen wird? Die Welt ist, allen reaktionären Gegenbewegungen zum Trotz, bunter geworden, Frauen sind gebildet wie nie zuvor, und ihnen stehen in allen popkulturellen Bereichen Role Models unterschiedlicher Art zur Verfügung.

Für die Musik bleiben die Grether-Schwestern dennoch vorsichtig. Nur weil gewisse Künstlerinnen Erfolg haben, sei das Thema Sexismus noch lange nicht vom Tisch, betonen sie. Zu oft hätten sie schon gehört, der Erfolg von Band X oder Künstlerin Y beweise, das nun "endlich alles gut" sei.

Rosalías formidables neues Album alleine macht natürlich auch nicht alles gut. In seiner progressiven Vielfalt ist es aber mehr als nur die herausragende Popplatte des Jahres. "Lux" bietet ein Gegenangebot zu jener Welt, wie sie Donald Trump haben möchte. Und dieses Gegenangebot wirkt definitiv zukunftsträchtiger.

In dieser Rezension ebenfalls besprochen: