Ein toxisches Gemisch aus Liebe, Zucht und Erbauung

Thomas Leitner in FALTER 5/2023 vom 01.02.2023 (S. 21)

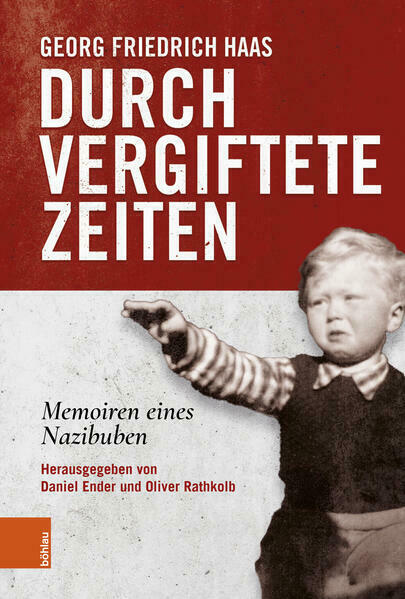

Zu beweisen, dass wir keine Verbrecher waren", diese von der Mutter formulierte Lebensaufgabe kann und will Georg Friedrich Haas nicht erfüllen. In den von Daniel Ender und Oliver Rathkolb herausgegebenen "Memoiren eines Nazibuben" arbeitet sich der wohl bedeutendste österreichische Komponist der Gegenwart an der politischen Last ab, die ihm seine Familie aufgebürdet hat. Mit Ausnahme einer "unpolitischen" Großmutter waren sie allesamt Nazis -von Anfang an, ja eigentlich schon in einer Zeit, als es die noch gar nicht gab: Da hießen sie "Großdeutsche" und brachten das Turnerwesen zum Blühen. Dementsprechend das Schuldenkonto aus der Zeit der Diktatur: Je höher die Position des Einzelnen, desto schwerer wog es.

Großvater Fritz Hahn, vielbeschäftigter Architekt im Kraftwerksbau und Rektor der TU Wien, stach dabei hervor, in seinem Berufsalltag nahm er die unmenschliche Behandlung der Zwangsarbeiter an den Baustellen als kriegsnotwendig ohne Wimpernzucken hin. Privat schreckte er auch vor Denunziation und damit verbundener Bereicherung nicht zurück. Fast schlimmer noch die Traditionsfortschreibung in der Nachkriegszeit: Nach dem "Zusammenbruch", wie es in diesen Kreisen hieß, sah man sich als Opfer der Siegermächte, langsam wurde unter Duldung, ja Mitwirkung des offiziellen Österreichs aus den "Anständigen", der Elite des "Dritten Reichs", das "Dritte Lager".

Die Erziehungsideale der verschwiegenen und verschworenen Minderheit bildeten die Atmosphäre, in die Haas 1953 hineingeboren wurde. Disziplin und körperliche Ertüchtigung, Sport und die allgegenwärtigen Berge sollten das Leben eines deutsch-österreichischen Buben formen -ein toxisches Gemisch aus Liebe, Zucht und Erbauung. Dem war nur schwer zu entkommen. Zunächst übernahm er als "braver Bub" das völkische Weltbild seiner nächsten Umgebung, teilte ihre Ansichten zu Kolonialismus und Südtirolkampf und landete schließlich in einer schlagenden Burschenschaft.

Erst beim Kärntner Ortstafelstreit ging ihm ein Licht auf. Von nun an belastete ihn die Vergangenheit: die seiner Familie, mehr aber noch eigene "Jugendsünden". Den oft bedrückenden Charakter seiner Werke erklärt Haas aus diesen Verstrickungen. Er schreibt: "Ich bin in einer vergifteten Umfeld aufgewachsen. Ich habe das Gift eingeatmet, es gegessen und getrunken, es ist in meine Haut gedrungen. Diese Wunden zu heilen, ist eine lebenslange Aufgabe."

Haas' Memoiren gliedern sich in viele kleine Mosaiksteine, Miniaturen umreißen Personen und Situationen im Leben des Künstlers. Verbunden wird der Text durch kommentierende und objektivierende Einschübe der Herausgeber. Dadurch entsteht ein Bild der geistigen Verfassung einer Generation von Nachgeborenen, die bis heute an den Langzeitfolgen dieser Wunden laboriert. Anders sozialisierte Leser und solche, die in noch größerem zeitlichen Abstand zur Historie aufgewachsen sind, werden die hier aufgezeigten Kontinuitäten erstaunen.

Wer Ähnliches erlebt hat, kann den psychischen Druck, der auf dem Autor gelastet hat, nur allzu gut verstehen. Der Ton unaufgeregter Offenheit, mit dem Haas seine Entwicklungslinien nachzeichnet, ist zu bewundern, ist doch seine Aufarbeitung im Grunde schwieriger als für Nachfahren von Hauptkriegsverbrechern wie Niklas Frank, der seinen Eltern in zwei Büchern den Prozess machen konnte. Haas hat es "nur" mit der "Banalität des Bösen" der "besseren Leute" zu tun, das von der Mutter geforderte Plädoyer eines Freispruchs kann nicht stattfinden.