Ideologie & Politik der Salzburger Festspiele

Fritz Trümpi in FALTER 32/2013 vom 07.08.2013 (S. 28)

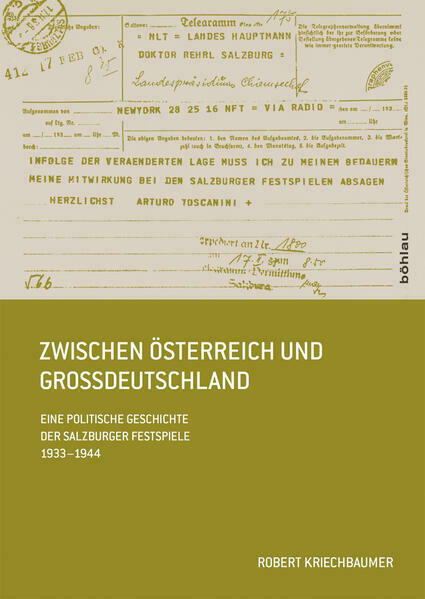

Die Salzburger Festspiele seien früh ein "österreichischer Erinnerungsort und damit ein Kristallisationspunkt individueller und kollektiver Identität" geworden. Diesem Resümee stellt der Salzburger Historiker Robert Kriechbaumer eine mehrere 100 Seiten starke Studie zur politischen Geschichte der Festspiele voran. Auf Grundlage einer beeindruckend dichten Quellenlage rekonstruiert er den Wandel der politischen Funktion der Festspiele. Dabei bezieht er ökonomisch-touristische Gesichtspunkte ebenso mit ein wie außenpolitische Abhängigkeiten und innenpolitische Konstellationen. So traf die von NS-Deutschland verhängte "1000-Mark-Sperre" Salzburg an empfindlicher Stelle: Der traditionell hohe Anteil an deutschen Besuchern drohte dadurch wegzubrechen. Außerdem wurden die im Austrofaschismus dezidiert entlang einer gegen Deutschland gerichteten "Österreich-Ideologie" geführten Festspiele von nationalsozialistischen Bombenanschlägen heimgesucht und mit salzburgfeindlichen Nazi-Flugblättern übersät.

Die politische Aufladung des Festivals wird damit bereits vor der Zeit der NS-Herrschaft in Österreich deutlich. Nach dem "Anschluss" wurde Salzburg vom "Anti-Bayreuth" zum "deutschen Rom" umgedeutet – zugleich sollten die Festspiele auf Goebbels Weisung hin eine Alternative zu Bayreuth bieten: Mozart statt Wagner lautete die Devise.

Nach Kriegsbeginn verzichtete das Regime "auf jeden internationalen Anspruch" der Festspiele. Stattdessen wurde Salzburg zum Inszenierungsort von "Kriegsfestspielen", die der "Stärkung der allgemeinen Moral" dienen sollten. Ob die entsprechend erhöhte Rezeption von Werken der Strauß-Dynastie als "Widerstandsmoment" gegen Berliner Einflüsse gelesen werden kann, wie Kriechbaumer dies tut, darf bezweifelt werden: Direktiven zu einer Intensivierung von Strauß-Programmen gingen nämlich ausdrücklich auch von Berlin aus – wie jüngste Forschungen zu den Wiener Philharmonikern im Nationalsozialismus belegen. Insgesamt ist Kriechbaumer aber eine informative Studie zur politischen Geschichte der wohl wirkungsstärksten Kulturinstitution Österreichs gelungen.