Juden im Krieg für Kaiser Franz Joseph

Norbert Mappes-Niediek in FALTER 43/2014 vom 22.10.2014 (S. 19)

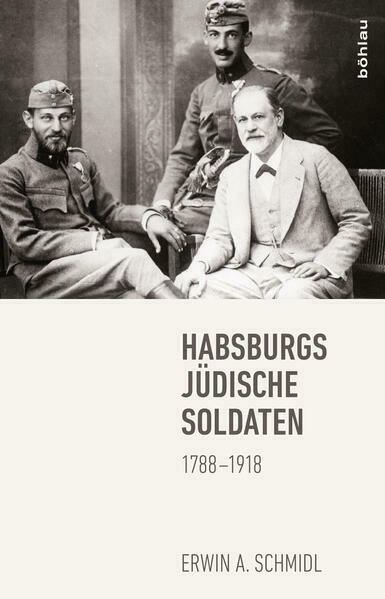

Der Militärhistoriker Erwin A. Schmidl schrieb ein Buch darüber, wie die Armee der Habsburger mit ihren jüdischen Soldaten umging

"Judenzählung" nannte sich ein Unterfangen, mit dem das deutsche Heer im Kriegsjahr 1916 angeblich dem verbreiteten Vorurteil entgegentreten wollte, Juden wollten sich vor dem Wehrdienst drücken oder trieben sich in der Etappe herum.

Alle Einheiten hatten zu melden, wie viele "Personen jüdischen Stammes" sich in ihren Reihen befanden, wie viele an der Front kämpften oder in der Schreibstube Dienst taten. Merkwürdigerweise waren gerade die Antisemiten sehr für die Erhebung, Sozialdemokraten und Liberale dagegen.

Letztere behielten Recht: Offiziere nutzten die Gelegenheit, selbst zu bestimmen, wer Jude war, und deklarierten sogar Verwundete zu "Etappenhengsten". Das umfangreiche, aber wertlose Material wurde dann nicht veröffentlicht – was die Antisemiten wiederum als Indiz dafür nahmen, dass die Ergebnisse ihr Vorurteil wohl allzu deutlich bestätigt hätten.

In Österreichs Armee war die Atmosphäre eine ganz andere. Während in Preußen vor 1914 kein einziger Jude auch nur Leutnant hatte werden können, war in Österreich schon 1810 ein Max von Arnstein zum Oberleutnant befördert worden, wahrscheinlich der erste jüdische Offizier in der k.u.k. Armee.

Eine erste Debatte über Juden in der Armee war schon ausgebrochen, nachdem Ende des 18. Jahrhunderts bei der Aufteilung Polens Galizien und Lodomerien zu Habsburg kamen und die Zahl der Juden im Reich sich verdoppelte. Als Österreich 1788 in den Russisch-Türkischen Krieg eintrat, wurden erstmals Juden eingezogen, im Jahr darauf auch schon zur kämpfenden Truppe.

Zu guten Christen umpolen

Integration versus Ausgrenzung: Die Fronten waren damals noch nachvollziehbar verteilt. Für die Einziehung der Juden waren die liberalen Aufklärer und die assimilierten Juden, dagegen die konservativen Katholiken und die jüdische Orthodoxie. Der Hofkriegsrat, heute würde man sagen: das Verteidigungsministerium, war eher dagegen und brachte Komplikationen wie Sabbatruhe und koscheres Essen, Bart und flachsfreie Kleidung vor.

In den Koalitionskriegen gegen Napoleon dann, als die deutschen Dynastien zwecks Festigung der Loyalität in der Truppe alle ihre liberale Seite entdeckten, war das alles auf einmal kein Problem mehr: Wahrscheinlich 36.000 Juden dienten zwischen 1793 und 1810 in der österreichischen Armee, wie Buchautor Erwin A. Schmidl, ein Militärhistoriker, ausgerechnet hat.

Wenigstens für die Jahre danach darf man sich fragen, ob man die Wehrpflicht wirklich so einfach als Gradmesser für die Emanzipation heranziehen darf. In Preußen jedenfalls war König Friedrich Wilhelm III. hin und her gerissen zwischen seiner Abneigung gegen die Juden und der Aussicht, deren Nachwuchs durch hartes Herannehmen zu guten Christen umzupolen. Auch in Österreich mangelte es im Neoabsolutismus nach 1848 nicht an Erlässen, mit denen Juden zwar nicht der einfache Dienst, aber wohl der Aufstieg verwehrt werden sollte: So durften sie nicht Militärjuristen werden, und Offiziere wurden nach Ende der Dienstzeit auch nicht, wie die Katholiken, mit Posten beim Fiskus oder in der Justiz bedacht.

Mit dem wachsenden Antisemitismus in der Gesellschaft verschoben sich die Fronten, wie Schmidl darlegt. War das Heer erst eine Bastion gegen die Juden gewesen, so entwickelte es sich mit seinem Corpsgeist tendenziell zu einer Trutzburg gegen die Antisemiten. Im Zivilleben waren Juden demnach nicht satisfaktionsfähig, beim Militär aber schon.

Selbst der Hofkriegsrat, der anfangs so große Bedenken wegen der Speisevorschriften gehegt hatte, nahm seine jüdischen Offiziere, um die 200 an der Zahl, in Schutz und begrüßte 1867 ihre rechtliche Gleichstellung. Über das Klima, das jüdische Offiziere in den Kasinos antrafen, hat Schmidl allerdings wenig herausgefunden. Was man ihm wohl nicht zum Vorwurf machen kann: Die Betroffenen werden den Teufel getan haben, Diskriminierung an die große Glocke zu hängen.

Interessant ist die Beobachtung, dass es unter Reserveoffizieren viel antisemitischer zuging als unter den Berufsoffizieren: Letztere kamen von den Kadettenanstalten, erstere von bürgerlichen Mittelschulen.

Fortschrittlich war Österreichs Armee im Umgang mit den Juden allerdings nur im Vergleich mit Preußen und später Deutschland sowie mit Russland. Bei den Westmächten England und den Niederlanden hatte ihre Einbeziehung später begonnen als in Österreich, war dann aber geradliniger verlaufen. In Frankreich kam schon 1893 – mit dem berühmten Alfred Dreyfus – ein erster Jude in den Generalstab, was in Österreich nie passierte.

Das gebrochene Versprechen

In den Ersten Weltkrieg waren manche österreichische Juden noch mit der Illusion gezogen, es ginge auch um die Befreiung der Glaubensbrüder im zaristischen Russland. Beim Einmarsch ins damals russische Polen versprachen deutsche und österreichische Heeresleitung den Juden dort gemeinsam "Recht und Freiheit" und "gleiche Bürgerrechte". Nach dem Krieg wurde es dann auch für Österreichs jüdische Soldaten finster. Wie in Deutschland beschwor ein Bund Jüdischer Frontsoldaten vergeblich die Erinnerung an jüdische Opfer im Kriege.

Im Klima des zunehmend hysterischen Antisemitismus fand er kein Gehör. Nach dem Anschluss wurden die verbliebenen 238 jüdischen Berufsoffiziere zwangspensioniert, teils mit gekürzten Bezügen.

Schmidls Monografie ist quellennah und detailgetreu, dabei leicht zu lesen und bietet allen, die sich auf Österreichs Paradoxien einlassen wollen, Gedankenfutter. Ein wenig mehr Mut zur Analyse hätte dem eher teuren Buch nicht geschadet.