Gestützt vom Volk, außenpolitisch souverän

Oliver Schmitt in FALTER 17/2021 vom 28.04.2021 (S. 22)

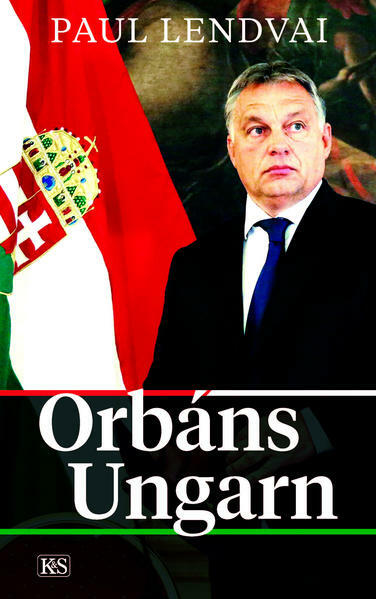

Viktor Orbán ist einer der wichtigsten Politiker Europas. Als Ministerpräsident eines kleinen Landes hat er eine Machtstellung erreicht, von der aus er die Geschicke der Europäischen Union maßgeblich beeinflussen kann. Wie ist diese Konstellation möglich geworden? In der erweiterten Auflage seines preisgekrönten Buches erklärt Paul Lendvai den Aufstieg Viktor Orbáns vor dem Hintergrund der jüngsten Geschichte Ungarns. Lendvai stellt Orbán neben den autoritären Staatsführer Miklós Horthy (1919–1944) und den kommunistischen Machthaber János Kádár (1957–1988). Alle drei prägten Epochen, und alle drei standen an der Spitze autoritärer Systeme. Was Orbán gegenüber den beiden anderen kennzeichnet, ist mehrerlei: seine enorme ideologische Wandelbarkeit; sein auf Selbstbereicherung der regierenden Elite ausgerichtetes System; sein erheblicher außenpolitischer Spielraum. Orbán begann 1989 seine Karriere als mutiger Kritiker des kommunistischen Machtsystems. Seine Fidesz-Partei schien ein Gegenmodell zur verbrauchten kommunistischen Elite darzustellen. Aus dem Liberalen wurde bald ein Nationalkonservativer. In der Migrationskrise 2015 erlangte Orbán europaweite Beachtung, als er sich als Wortführer mehrerer Staaten gegen die Politik von Angela Merkel stellte.

Mit konservativer Politik aber hatte sein Handeln kaum mehr zu tun. Nicht Ideologie, sondern Erringung und Erhalt von Macht kennzeichnen das System Orbán. Mehrfach zitiert Lendvai das Diktum des Politikers: „In der Politik ist alles möglich.“ Die Macht beruht auf der Kontrolle des Staatsapparats, der Medien sowie einer staatsnahen Wirtschaft. In diesem System werden EU-Gelder in großem Stil an die Gefolgschaft Orbáns verteilt. Die außerhalb Ungarns wenig bekannten Protagonisten von Orbáns Gefolgschaft sowie ihre Methoden werden im Detail geschildert.

Zwingend ist auch Lendvais Analyse der Orbán’schen Außenpolitik: Wohl seit einem halben Jahrtausend hat kein ungarischer Politiker einen solchen außenpolitischen Manövrierraum besessen wie Viktor Orbán. Ungarn ist Teil der Nato und der EU. Im Gegensatz zum Status eines Vasallen der Sowjetunion besitzt das Land heute Gleichberechtigung und gemeinsam mit Verbündeten ein echtes Blockadepotenzial in der EU. Orbán begnügt sich aber nicht damit, Allianzen für eine andere Politik innerhalb der EU zu schmieden.

Vielmehr stützt er sich auf stabile Bündnisse mit autoritären und korrupten Führern von Ländern wie Russland, China, der Türkei, Aserbaidschan, auch mit dem umstrittenen israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, mit dem er die Abneigung gegen George Soros teilt. Mit einer auf EU-Geldern beruhenden Wirtschaft hat Orbán Ungarn in eine autoritäre Gesellschaft umgebaut, aus der Hunderttausende abwandern. Vor allem aber ist Ungarn zum Einfallstor für die strategischen Konkurrenten und Gegner der EU geworden, allen voran Russland und neuerdings besonders auch China.

Paul Lendvai lässt keinen Zweifel daran, dass er Orbán und dessen Politik für eine echte Gefahr für den Zusammenhalt der EU hält. Er zeigt aber auch, dass Orbáns Aufstieg ohne die Korruption und den Machtzynismus der Postkommunisten und die Zerstrittenheit der Opposition, die Orbán geschickt schürt, nicht möglich gewesen wäre. Wie in Polen beruht die Macht nationalautoritärer Kraft eben auch auf der Unterstützung erheblicher Teile der Bevölkerung, die von sozialpolitischen Maßnahmen profitieren und mit dem Versprechen von Schutz gegen äußere Gefahren als Gemeinschaft zusammengehalten werden. Ein baldiges Ende dieses Systems, so Lendvai, ist nicht abzusehen.