Manuela Tomic in FALTER 36/2017 vom 06.09.2017 (S. 41)

In der Albertgasse, nur wenige Schritte vom Café Hummel entfernt, liegt ein Stück NS-Vergangenheit. Es verbirgt sich hinter einer top-renovierten Wohnhausfassade. Die moderne Stahltür lässt durch ein kleines Glasfenster ins Innere blicken. Der Treppenaufgang ist mit Marmorwänden versehen, das zweigeschoßige Vestibül scheint, von außen betrachtet, endlos in die Höhe zu ragen.

Viele kennen das Wohnhaus von Spaziergängen oder dem Weg zur Arbeit. Aber nur wenige wissen, dass es sich hier um das ehemalige Hauptquartier der Hitlerjugend handelt. Im Keller waren Gefängniszellen angebracht. Doch das wussten die Jugendlichen nicht. Wer Widerstand leistete, wurde inhaftiert. Heute ist das moderne Wohnhaus in privater Hand und Firmensitz verschiedenster Unternehmen.

Mahnmale oder historische Hinweise, die an die dunkelste Epoche Wiens erinnern, sucht man vergebens. Und die Albertgasse ist kein Einzelfall.

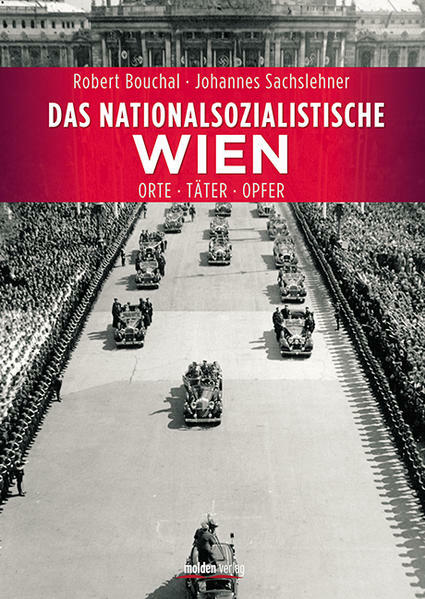

Viele wichtige Adressen des Nazi-Regimes sind im heutigen Wiener Stadtbild unsichtbar. Etwa die Hohenstaufengasse 3, ein Otto-Wagner-Bau, in dem Militärjustizbeamte einst Todesurteile fällten, oder das Palais in der Reisnerstraße 40, das dem Reichspropagandaamt als Sitz diente. Auch die Theobaldgasse 19, der Verwaltungssitz der NS-Gewerkschaft Deutsche Arbeitsfront, ist vergessen. Der Historiker Johannes Sachslehner und der Höhlenforscher und Kameramann Robert Bouchal widmen sich in ihrem jüngst erschienenen Buch „Das nationalsozialistische Wien: Orte – Täter – Opfer“ genau diesen Orten und zeichnen eine Topografie des NS-Terrors nach.

Die Adressen sind heute stille Zeitzeugen des Nationalsozialismus. Dort, wo NS-Regenten einst grausame Verbrechen minutiös planten und organisierten, befinden sich heute Botschaften oder luxuriöse Büros.

Dass die Adressen bis heute vielerorts nicht gekennzeichnet wurden, habe verschiein Heidemarie Uhl. Grundsätzlich muss man in der Erinnerungskultur zwischen Opfer- und Täterorten unterscheiden.

Opferorte, zum Beispiel ehemalige Konzentrationslager, haben in der Gedenkkultur oberste Priorität. Täterorte, also Regierungssitze der NS-Herrschaft, seien hingegen eine „schwierige Kategorie“, erklärt Uhl, „den Orten nationalsozialistischer Verbrechen und insbesondere den materiellen Überresten wird eine Aura zugeschrieben“. Hier gehe es vor allem darum, diese negative Aura zu brechen, damit sie nicht zur Wallfahrtstätte von Alt- und Neonazis werden.

„Jahrzehntelang wurde in Wien die nationalsozialistische Vergangenheit verharmlost oder verschwiegen“, sagt auch der Wiener Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny (SPÖ).

Die Nachkriegszeit war vor allem von zwei getrennten Gedächtniskulturen dominiert: dem Gedenken an die Freiheitskämpfer und dem Gedenken an die Gefallenen. „Die Frage nach der Schuld stellte sich kaum“, erklärt Uhl. Seit dem Perspektivenwechsel durch die Waldheim-Debatte 1986 und dem offiziellen Bekenntnis zur „Mitverantwortung“ Österreichs in der Vranitzky-Rede 1991 ist auch in Wien die „Topografie der Schoah“ wiederentdeckt worden.

Orte der Verfolgung, Vertreibung und Deportation wurden kenntlich gemacht. Auf dem Areal des ehemaligen Aspangbahnhofs im dritten Bezirk wird nun ein neues Mahnmal eröffnet. Der Bahnhof war Ausgangspunkt zehntausender Deportationen zwischen 1939 und 1942. Reine Täterorte jedoch werden bis heute kaum beachtet.

Schon der österreichische Schriftsteller und Theaterkritiker Robert Musil beschäftigte sich in „Nachlass zu Lebzeiten“ mit der Funktion von Denk- und Mahnmälern: „Das Auffallendste an Denkmälern ist nämlich, dass man sie nicht bemerkt“, lautete seine vielzitierte Analyse. Auch Uhl weist auf deren Ambivalenz hin: Denk- und Mahnmäler seien wichtig, weil sie gesellschaftliche Erinnerungsbedürfnisse ausdrücken. Jedes Denkmal würde aber gleichzeitig auch eine Debatte versiegeln und diese „zu einem Ende bringen“.

Es gibt immer auch rechtliche Fragen zu klären. Ist das Grundstück in privater Hand, braucht man auch die Mitwirkung des Hauseigentümers, um ein Mahnmal, ein Denkmal oder eine Kennzeichnung an der Hauswand anzubringen.

„Und es ist fraglich, ob sich private Eigentümer von einer solchen Informationstafel eine Wertsteigerung erwarten“, erklärt Uhl, „in der Regel wohl eher nicht, denn dann würde gewissermaßen ein historischer Schatten auf das Haus fallen.“ Und das kann, gerade wenn es um repräsentative Gebäude wie die ehemalige Schirach-Villa auf der Hohen Warte in Döbling geht, zutreffend sein.

Hinter einer hoch abgezäunten Anlage befindet sich die cremeweiße Villa mit zwei Empfangssäulen entlang der Eingangstreppen. In dieser idyllischen Gegend, die heute an einen US-amerikanischen Vorort erinnert, ließ sich der ehemaligen Gauleiter und Reichsstatthalter Baldur von Schirach 1940 mit seiner Familie nieder. Schirach war verantwortlich für die Deportation von 185.000 Juden.

Heute befindet sich an dieser Stelle die ägyptische Botschaft. Vor dem Eingang ragt ein mit Hieroglyphen beschrifteter Obelisk in die Höhe. Ein Polizist hält vor der Botschaft Wache. Historische Hinweise sucht man vergeblich.

„Man muss nicht jedes Gebäude, in dem ein NS-Büro war oder ein bekannter Nazi gelebt hat, kennzeichnen“, sagt Raimund Fastenbauer, Generalsekretär der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien. Ein klares Ja oder Nein gebe es nicht. Der Einzelfall zählt. Wenn man dies tut, dann müsse man die Dokumentation in den Kontext setzen und die Verantwortung und die Verbrechen hervorheben.

Obwohl die Schirach-Villa kein klassischer Täterort war, wurden hier doch militärische Kooperationen geplant. Gleich zwei Mal besuchte Hitler Schirachs Villa auf der Hohen Warte. Am 28. Februar und am 25. März 1941. Beide Male geht es, wie Sachslehner und Bouchal schreiben, um die Erweiterung des „Dreimächtepakts“. Wie aktuell die Diskussion um eine adäquate Erinnerungskultur ist, zeigt auch der Fall Charlottesville in den USA. In der Stadt mit rund 50.000 Einwohnern im US-Bundesstaat Virginia demonstrierten vor wenigen Wochen Neonazis für den Erhalt des Reiterstandbildes von Robert E. Lee – einem konföderierten General, der im amerikanischen Bürgerkrieg für die Weiterführung der Sklaverei gekämpft hatte. Die Demonstrationen gerieten außer Kontrolle, eine Gegendemonstrantin wurde getötet.

Etwa 700 Skulpturen solcher Südstaatensoldaten gibt es in den USA. Jetzt wollen viele Kommunen diese entfernen lassen – damit sie nicht zum Anziehungspunkt für US-Neonazis werden, wie das Feuilleton der Zeit im August berichtet. Charlottesville ist nicht Wien – die Befürchtungen bleiben aber dieselben.

In die USA muss man aber gar nicht erst fahren, um diese Problematik zu erfassen. Es reicht ein Blick über Wiens Grenzen hinaus. Dass die Kennzeichnung von Täterorten nicht immer problemlos ist, zeigen nämlich auch die Debatten rund um das Hitler-Geburtshaus in Braunau am Inn. „Für Frieden, Freiheit und Demokratie, nie wieder Faschismus, Millionen Tote mahnen“, ist auf einem Mahnmal aus Stein, das vor dem Haus angebracht ist, zu lesen.

Seit Jahren hat die Stadt im Innviertel Probleme mit Neonazis, die zum Hitler-Geburtshaus pilgern. Das Haus steht derzeit leer und soll so bald wie möglich wieder neu belebt werden. Erst kürzlich hat der Verfassungsgerichtshof (VfGH) entschieden, dass der Staat über das Haus verfügen soll. Die bisherige Eigentümerin erhält eine Entschädigungszahlung.

Die Lebenshilfe Oberösterreich, die das Haus bereits in der Vergangenheit genutzt hat, gilt bislang als Favorit. Sie soll wieder dort einziehen, nachdem das Gebäude renoviert und behindertengerecht gemacht wird. Bis Ende des Jahres will das Innenministerium endgültig darüber entscheiden.

Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) wollte das Objekt entgegen den Vorschlägen der Expertenkommission vergangenes Jahr lieber gleich abreißen lassen und sorgte damit für Irritationen. Nicht zuletzt das zeigt, wie schwierig der Umgang mit dem belastenden Erbe ist. Den Einzug der Lebenshilfe findet Uhl eine gute Lösung. Das Haus sei schließlich kein Tat- oder Herrschaftsort des NS-Regimes. Das Mahnmal aber bleibt.

Mit der Waldheim-Affäre habe sich in der österreichischen Gedenkkultur etwas Entscheidendes verändert, erklärt die Historikerin. Zu dieser Zeit formierte sich europaweit die „Generation of Memory“.

Der kritische Umgang mit der Vergangenheit war für diese Generation ganz zentral. Dennoch gibt es weiterhin Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich. „Städte wie München oder Berlin setzen sich intensiv mit ihrer Geschichte im Nationalsozialismus auseinander“, sagt Uhl. In Wien fehlen vergleichbare Einrichtungen.

Das Wien Museum, das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, das zukünftige Haus der Geschichte Österreich und auch das Jüdische Museum hben einen breiten Fokus. Die Schoah kann dabei nur ein Aspekt sein.

Im Gegensatz zu anderen Städten in Deutschland, wie beispielsweise Berlin, fehlt in Wien nach wie vor ein eigenes Holocaust-Museum.

Daher stellt sich vor allem für die Zukunft eine wichtige Frage: Wie vermittelt man nachfolgenden Generationen die Schreckensherrschaft der Nazis? Für diese Herausforderung gebe es keine einfache Antwort, sagt Uhl. Gerade die bislang kaum bekannten Orte des lokalen NS-Terrors haben das Potenzial, nun entdeckt und erforscht zu werden. Mit einer virtuellen Mappe könnten man zum Beispiel Täterorte kennzeichnen, die heute nicht mehr existieren – wie das Palais Rothschild in der Prinz-Eugen-Straße 20–22.

1938 bis 1945 war dort der Sitz der vom Nazi-Verbrecher Adolf Eichmann installierten „Zentralstelle für jüdische Auswanderung“. Hier wurde zunächst die Vertreibung, ab 1941 die Deportation jüdischer Österreicher organisiert. Heute befindet sich an dem Ort, wo das ursprüngliche Haus 1954 abgerissen wurde, die Arbeiterkammer.

Nur wenige U-Bahn-Stationen weiter, gleich neben dem Museumsquartier, zeigt sich ein architektonischer Zeuge ganz anderer Art: das „Führer-Zimmer“ im Volkstheater.

Während der NS-Zeit wurde das damals umbenannte „Deutsche Volkstheater“ zum Propagandatheater umfunktioniert. Für den „Führer“ wurde ein eigenes Zimmer eingerichtet, damit er dem Theater einen Besuch abstatten konnte. Es führt über einen Geheimdurchgang direkt in die beiden Theaterlogen, die für ihn reserviert waren.

Das Zimmer wirkt, wenn man es heute besucht, befremdlich. Der Holzboden knarzt, die Wände sind mit dunklem Holz vertäfelt, die Lampen haben einen goldfarbenen Sockel aus Messing. Das Zimmer ist nicht öffentlich zugänglich. Bei Besucher-Führungen wird es aber gezeigt.

2005 sorgte der ehemalige Volkstheater-Direktor Michael Schottenberg für Aufsehen, als er die braune Holzvertäfelung abtragen ließ. Daraufhin wurde er vom Bundesdenkmalamt dazu angehalten, sie wieder zu installieren. „Dieses Theater ist aufgrund des Spielplans und der Menschen, die ihn machen, ein Theater des Widerstandes! Ich wollte dieses Menetekel loswerden“, ließ er sich 2005 im News-Magazin zitieren. Heute befindet sich dort eine Bibliothek. Der Raum ist denkmalgeschützt. Manchmal werde das Zimmer wegen seiner Nähe zur Hauptbühne und aus Platzmangel von Schauspielern als Proberaum genutzt, erzählt eine Mitarbeiterin. Hitler selbst hat den Raum aber nie betreten.

Die Kunst bietet viele Möglichkeiten im Umgang mit der NS-Vergangenheit. Erst kürzlich hat Monika Sommer, die Direktorin des Hauses der Geschichte Österreich, angekündigt, eine künstlerische Intervention am „Hitler-Balkon“ am Heldenplatz zu errichten. Dort hielt Hitler am 15. März 1938 seine „Anschluss“-Kundgebung, bejubelt von hunderttausenden Österreichern.

Im März 2018 soll die Intervention als erste Aktion des Hauses präsentiert werden. Im Herbst kommenden Jahres, zum 100. Jahrestag der Republikgründung, möchte das Haus der Geschichte eröffnen.

Ob virtuelle Karten, Kunstinterventionen oder Führungen: Die Erinnerungskultur verändert sich stetig, sagt Uhl. Und vor allem eines dürfe man nicht vergessen: „Wir stehen an einer doppelten Zeitenschwelle.“ Zum einen sei das absehbare Ende der Zeitzeugenschaft gekommen. Zum anderen sei die „Generation of Memory“ auf dem Weg in die Pension.

Nun stehe ein Generationenwechsel bevor. „Zur Zeit der Waldheimaffäre waren die Diskussionen bis in die Wohnzimmer der Familien emotional aufgeladen“, erinnert sich Uhl. Diese Erfahrung fehle der neuen Generation: „Sie stehen nun vor einem fertigen Produkt.“