„Einer von uns“

Michael Omasta in FALTER 10/2018 vom 07.03.2018 (S. 27)

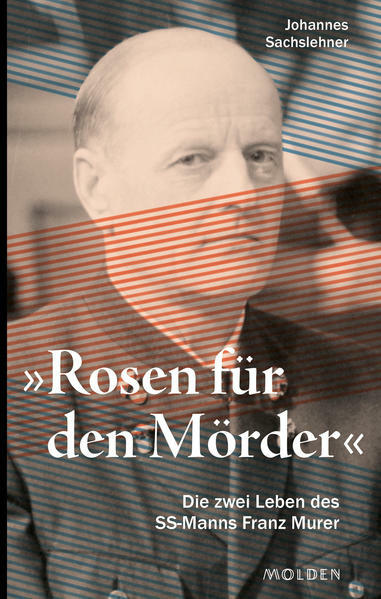

Franz Murer? Regisseur Christian Frosch kannte den NS-Kriegsverbrecher und ÖVP-Politiker nicht. Er kramte in Archiven und entdeckte einen vergessenen, exemplarischen Justizskandal

Christian Frosch hat von diesem Mann nichts gewusst, bis er in einer Gedenkstätte in der litauischen Hauptstadt Vilnius von den Taten des steirischen Bauernsohnes und späteren SS-Führers hörte. Murer, geboren 1912, war als hochrangiger Nazi zuständig für „jüdische Angelegenheiten“ im ehemaligen „Jerusalem des Nordens“. Während seiner Schreckensherrschaft wurde die jüdische Bevölkerung praktisch komplett vernichtet, von den 80.000 Wilnaer Juden überlebten nur 600.

Murer, der gerne in einem weißen Fiaker durch das Ghetto fuhr, agierte äußerst brutal. Er erschoss Kinder und Alte auf offener Straße, er befahl Häftlingen, wie Hunde zu bellen. Und er war mitverantwortlich für sogenannte Sonderaktionen, bei denen rund 80.000 Juden erschossen wurden.

Murer wurde 1947 in Österreich verhaftet, an die Sowjets ausgeliefert, zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt, weil er 5000 Juden in den Tod getrieben haben soll. Doch die Sowjets lieferten ihn bereits 1955 aus, weil der Staatsvertrag dies vorsah. Er sollte die Haft in Graz absitzen, doch dazu kam es nicht.

Murer kam frei, begann eine politische Karriere als Bauernbundfunktionär, und erst der Prozess gegen Adolf Eichmann im Jahr 1961 und die beharrlichen Recherchen von Simon Wiesenthal führten zu einer Anklage in Graz.

Der 1962/63 abgehaltene Murer-Prozess sollte eine Aufarbeitung von Murers Verbrechen darstellen. Die Staatsanwaltschaft und Wiesenthal fanden Überlebende, die zum Teil zum ersten Mal über die Verbrechen in Litauen sprachen. Doch die Geschworenen ignorierten die Beweise. Sie sprachen Murer frei – unter dem frenetischen Beifall der Grazer. Murer starb unbehelligt und im Kreis seiner Familie im Jahr 1994.

Der Murer-Prozess, der nicht zuletzt auch aufgrund der Interventionen von Justizminister Christian Broda (SPÖ) zum Skandal geriet, ist längst vergessen. Christian Frosch hat in den Archiven gekramt und die Verhandlung anhand der Gerichtsprotokolle als Dokumentarfilm mit Schauspielern in einem famosen Film inszeniert.

Ein Gespräch über das „moralische Justizverbrechen“ und die Lehren für heute.

Falter: Herr Frosch, Sie haben uns Ihren Film über den Prozess gegen den NS-Kriegsverbrecher Franz Murer über einen geheimen Internet-Link zugänglich gemacht und uns eindringlich gebeten, diesen Zugang absolut geheim zu halten. Warum?

Christian Frosch: Weil ich rechtliche Schritte von Murers Nachkommen befürchtete.

Haben Sie wirklich Sorge, dass sich die Justiz noch einmal, wenn auch nur symbolisch, auf die Seite des Kriegsverbrechers schlagen könnte?

Frosch: Nein, juristisch wird seine Verwandtschaft nicht durchkommen. Aber eine einstweilige Verfügung könnte einen Tag vor der Premiere sehr unangenehm sein. Man kann nie wissen, ob die Familie nicht die richtigen Verbindungen zu den richtigen Richtern hat, die steirischen Gerichte sind berühmt für ihre seltsamen Urteile, wenn ich etwa an die rechtsextremistische Zeitschrift Aula denke.

Haben Sie bei der Recherche zu Ihrem Film Kontakt zu Murers Familie aufgenommen?

Frosch: Ich habe ein paar Anläufe unternommen. Aber Murers Sohn Gerulf ...

Der einst Staatssekretär im rot-blauen Kabinett Sinowatz/Steger war …

Frosch: … antwortete nicht. Er schrieb allerdings Murers Biografen Johannes Sachslehner einen Brief und beklagte, dass so viel Dreck über seinen Vater ausgeschüttet worden sei, dass er nichts mehr sagen wolle. Die Murers schweigen die Geschichte also weiter tot.

Was erzählt uns die Geschichte von Murers Prozess heute noch?

Frosch: Wie die Justiz funktioniert, wenn sie nicht funktionieren soll. In den Kriegsverbrecherprozessen – etwa in Nürnberg oder auch gegen Adolf Eichmann in Israel – kam der Justiz auch die Aufgabe zu, den Holocaust für die Nachwelt als historisches Faktum zu dokumentieren. In Österreich hätte die Justiz im Murer-Prozess die österreichische Seite der NS-Mordmaschinerie dokumentieren können. Doch dazu kam es nicht oder nicht so, wie man sich das erwartet hätte.

Ihr Film legt nahe, dass Österreich seine NS-Verbrechen nicht verdrängt, sondern im Gerichtssaal fortgesetzt hat, indem einer der grausamsten Täter geschützt wurde – und zwar von den Justizorganen der Zweiten Republik bis hinauf zum Minister.

Frosch: So ist es. Der Murer-Prozess hat das alles offen gelegt. Die Verbrechen wurden im Grazer Schwurgerichtssaal von den Opfern und der Anklagebehörde öffentlich referiert. Von Verdrängung kann man hier also gar nicht sprechen. Alles wurde ausgesprochen, protokolliert und von den Geschworenen gehört. Doch Österreich wollte es nicht hören. Dann legte man sich das Narrativ der „Verdrängung“ zu. Das ist dem Umstand geschuldet, dass der Täterkreis so enorm hoch war. Die Täter saßen in den verantwortlichen Positionen. Der vorsitzende Richter im Murer-Prozess war ein Nazirichter, wie Simon Wiesenthal später enthüllte. Und einer der Geschworenen war sogar bei Erschießungskommandos dabei.

Die Massenmorde von Wilna waren in den 1960ern also keineswegs verdrängt, aber der damalige Prozess gegen Murer ist heute in Vergessenheit geraten. Kaum ein Österreicher der jüngeren Generation hat den Namen je gehört. Woran liegt das?

Frosch: Ich muss gestehen, dass auch ich Murer nicht kannte. Das erste Mal las ich von ihm bei einer Reise nach Vilnius, als ich eine Gedenkstelle im ehemaligen Ghetto besuchte. Ich fragte mich: Wieso kenne ich diesen Menschen nicht? Wieso habe ich nie von diesem Grazer Prozess gehört? Ich stöberte in Publikationen und Archiven und stellte fest, dass der Fall ausführlich erforscht wurde – allerdings wurden die Ergebnisse einer breiten Öffentlichkeit nie bekannt. Man wird heute keinen Juden finden, der den Namen Murer nicht sofort kennt. Die meisten übrigen Österreicher jedoch kennen seine Untaten nicht. Und das erzählt viel über die Zweite Republik.

Es gibt noch heute ganz unterschiedliche „Gedächtnisse“.

Frosch: So ist es. Schon damals hat es der Prozess kaum auf die Titelseiten der österreichischen Blätter geschafft, anders als in Israel. Und Bruno Kreiskys späterer Justizreformer Christian Broda wollte verhindern, dass der Murer-Prozess ein „Eichmann-Schauprozess“ wird. Die meisten Medien haben sich an diese Devise gehalten. Nur die linken Blätter, die Arbeiter-Zeitung, das FORVM und die Volksstimme veröffentlichten große Reportagen. Im Fernsehen gab es hingegen nichts. Es gibt kein bewegtes Bild dieses Prozesses.

In der Arbeiter-Zeitung kam der Freispruch immerhin aufs Cover. Die damaligen Studenten Ferdinand Lacina und Anton Pelinka und auch die Auschwitz-Überlebende Ella Lingens protestierten.

Frosch: Es gab auch eine Messe von aufgeklärten katholischen ÖVPlern. Aber der Widerstand war minimal. Das waren Mini-Kundgebungen. Der Protest verhallte.

Zurück zum Prozess: Warum wurde Murer trotz erdrückender Beweislast, trotz dieser zahlreichen Zeugenaussagen der Überlebenden freigesprochen?

Frosch: Der Angeklagte war gut integriert in die bürgerliche Gesellschaft. Er war eine wichtige Figur im Bauernbund. Es gab Demonstrationen, als er verhaftet wurde. Und natürlich regierte damals die große Koalition, und SP-Justizminister Broda wurde extrem angefeindet, aufgrund seiner kommunistischen Vergangenheit. Sein Aufruf 1946, die KPÖ zu wählen, machte ihn leicht erpressbar. Auch deshalb gab er dem Druck nach und stattete die Staatsanwaltschaft nicht mit den notwendigen Kompetenzen aus, um den Prozess ordentlich abzuwickeln.

Obwohl Broda NS-Widerstandskämpfer war.

Frosch: Ja, er war unverdächtig, Sympathien für Nazis zu haben, und tat dennoch alles, damit die Schlimmsten nicht verurteilt werden. Und damit stand er in der Tradition der SPÖ nach 1945. Es gab in der Partei einerseits das starke Gedenken an den Widerstand, andererseits gab es auch den Schlussstrich-Beschluss von 1965, wonach Nazis, die nicht verurteilt wurden, dies auch nicht mehr befürchten sollten. ÖVP und SPÖ wollten die Wahlen gewinnen und die Nazis waren wahlentscheidend.

Im Film rügt Broda den kritischen investigativen Gerichtsreporter der AZ, er wolle den linken Künstlern im Café Museum gefallen, aber denke zu wenig an die Leute im Gemeindebau.

Frosch: Das ist doch sehr aktuell, oder?

Gehen wir noch einmal in den Gerichtssaal. Der Richter hat Opfer, die unter Tränen und Schreien von Murers Verbrechen erzählten, abgemahnt, sie sollen „nicht so herumschreien“ ...

Frosch: In der Presse wurde dieser Verhandlungsstil nicht weiter kritisiert. Im Gegenteil, einmal trat Murers Schwester in den Zeugenstand und sagte aus, zwei jüdische Zeugen hätten ihr versichert, Murer sei ein anständiger Mann gewesen. In der Südost-Tagespost stand am nächsten Tag die Schlagzeile: „Zwei Juden sagen für Murer aus!“ Die Presse agierte unfassbar unverschämt.

Wieso war die Bevölkerung so begeistert von diesem Kriegsverbrecher? Die Grazer Blumengeschäfte waren leergekauft am Tag des Freispruchs, wie man auch in Ihrem Film erfährt.

Frosch: Die Bevölkerung stand damals bedingungslos auf der Seite der Angeklagten. Auch in den deutschen Auschwitz-Prozessen war das nicht anders. Das hört man auf Tonbändern, die in Deutschland von diesem Prozess existieren. Es gab damals viele Zeugen, die für die Anklagebehörden aussagen wollten, die sich aber im Prozess plötzlich nicht erinnern konnten, weil sie als Verräter galten und mit dieser Schande nicht leben wollten. Sie widerriefen ihre Aussagen. Murer hat es geschafft, als ein Mann aus dem Volk aufzutreten, als „einer von uns“. Er trug übrigens, obwohl er ein reicher Bauer war, bei der Verhandlung zum Beispiel einen abgewetzten Steireranzug. Das sollte Bescheidenheit andeuten. Das war eine Rolle, die er einnahm, perfekt inszeniert. Und auf einmal kamen da irgendwelche ausländischen Juden und Simon Wiesenthal daher und griffen ihn an.

Ein Ort, an dem Täter und Opfer beim Prozess direkt aufeinander getroffen sind, war ein Grazer Gasthaus. Da waren die Opfer und die Täter während des Prozesses gemeinsam untergebracht.

Frosch: Die Gerichtsverwaltung machte keinen Unterschied, ob Täter oder Opfer einquartiert wurden. Das war beim Auschwitz-Prozess auch so. Sie buchten gedankenlos die Hotels und unterschieden nicht. Eine Sensibilität im Umgang mit den Opfern existierte nicht einmal in diesen kleinen Details. Dazu muss man wissen: Viele Schoah-Überlebende hatten nicht einmal mit ihren Kindern über die erlebten Kriegsverbrechen gesprochen. Sie erzählten hier zum Teil zum ersten Mal, wie ihre Familien vor ihren Augen ermordet wurden. Und dann mussten sie sich dafür auch noch verhöhnen lassen.

Wo wurde der Film eigentlich gedreht? Im Schwurgerichtssaal von Graz?

Frosch: Das wäre schön gewesen. Aber wir haben den Saal nicht bekommen und haben ihn daher im Studio nachgebaut. Das war ein enormer finanzieller Aufwand. Und dazu kam der Aufwand für all die Statisten.

Weil der Saal in Ihrem Film immer voll ist. In Wahrheit herrschte doch eher Desinteresse, der Gerichtssaal war die meiste Zeit leer.

Frosch: Das stimmt. Ich wollte das Ereignis nicht klein machen.

Gegen Ende des Filmes spielt eine Geliebte Murers im Ghetto von Wilna eine ungewöhnlich wichtige Rolle. Ein dramaturgischer Einfall oder historische Realität?

Frosch: Die Geliebte spielte eine große Rolle. Es gab einen vehementen Protest, als dieses Thema im Prozess auftauchte. Auf einmal protestierten die Leute und auch Murers Ehefrau stellte erstmals Fragen.

Warum?

Frosch: Weil die Hauptargumentation der Verteidigung auf Murers tadellosem Leumund lag, auf seinem sittlich anständigen Leben. Diese Geliebte hatte diese Inszenierung gestört. Das habe ich am Ende ironisch aufgelöst.

Was kann die Justiz heute von diesem Fall lernen?

Frosch: Heute wissen wir: Ein bürgerliches Gericht ist bei der Aufarbeitung eines Verwaltungsmassenmordes einfach überfordert, zumal wenn Geschworene urteilen. Murers Funktion im NS-Mordapparat wurde vor Gericht nie thematisiert, es ging immer nur um einzelne Morde. Aber seit Eichmann wissen wir, dass man nicht individuell töten musste, um sich schuldig zu machen. Murer hätte schon wegen seiner Verantwortung als Ghetto-Leiter angeklagt werden müssen.

Staatsanwalt Schumann ist in Ihrem Film eine besonders tragische Figur.

Frosch: Der Staatsanwalt wird meist als hilflos, aber integer dargestellt. Aber ich glaube das nicht. Alle Juristen, die ich befragt habe, meinten, sein Plädoyer sei ein Wahnsinn gewesen, weil er selbst wichtige Anklagepunkte fallen ließ. Vieles an seinem Verhalten war dubios. Dass das Urteil nicht sofort einkassiert wurde etwa.

Hat es Weisungen gegeben?

Frosch: Keine schriftlichen. Aber Broda erklärte damals: „Ich habe die maximale Beschleunigung angeordnet.“ Das sagt vieles.

Der Einzige, der seinen Job wirklich ernst genommen hat, war Murers Verteidiger Böck. Er setzte auf ein Plädoyer im Stile Hollywoods.

Frosch: Ich habe nicht viel über Böck rausgekriegt, außer dass er der Kompagnon bei einem Anwalt namens Hans Gürtler war, der war der Staranwalt Wiens und späterer Eigentümer des Hotels Sacher. Ich wollte Böck nicht als plumpen Nazianwalt darstellen, sondern als brillanten, dandyhaften Zyniker, der genau wusste, was geschehen war.

Es gibt immer wieder Szenen, wo sich jemand im Gerichtssaal umdreht und über die Schulter schaut. Wo schauen die hin?

Frosch: Das sind kleine Momente, wo signalisiert werden soll, dass es noch ein Geheimnis gibt. Dass es noch etwas hinter der Situation gibt.

Eine Verschwörung?

Frosch: Ja, diesen Vorwurf erhebt Anwalt Böck gegenüber den Juden. Und der Richter fällt ihm nicht ins Wort.

Es gibt in Ihrem Film auch eine Verschwörung unter einigen der Geschworenen. Ist das belegbar?

Frosch: Nein. Aber es gab Prozesse, etwa in Salzburg, in denen die Geschworenen das Verfahren de facto boykottiert haben, mit „Heil Hitler“ auftraten und höhnisch lachten. Seither wurde in Salzburg kein NS-Prozess mehr abgehalten. Und auch in Graz hatten viele selbst einen NS-Hintergrund.

Herr Frosch, war der Prozess gegen Murer ein Justizverbrechen?

Frosch: Auf moralischer Ebene auf jeden Fall. Auch diplomatisch war das ja ein ganz prekärer Fall. Ich denke, hinter dem Dilettantismus stand Absicht.

Es gibt eine Szene, in der eine Journalistin träumt, Murer abzustechen. Sie zeigen diesen Mord sehr realistisch. Warum?

Frosch: Das hat sich hinein gemogelt in den Film, weil ich irrsinnige Aggressionen bekommen habe. Zuerst wollte ich das nicht zeigen, sondern ein Attentat andeuten, das misslingt. Aber mein Kameramann sagte: „Wenn schon, denn schon.“ Und so kam der Mord als Fantasie in den Film – als Symbol für eine Selbstjustiz um der Gerechtigkeit willen, damit Rache zumindest imaginiert wird.

Kommen wir noch kurz zur Besetzung des Films. Sie hatten Schauspieler aus Israel und Österreich am Set. Gab es einen Unterschied zwischen israelischen und österreichischen Schauspielern?

Frosch: Ja, und der war sehr aufschlussreich. Denn die jüdischen und die österreichischen Schauspieler haben am Set natürlich auch über ihre Herkunft geredet. Der Vater von Karl Fischer, er spielt Karl Murer, war SS-Mann und FPÖ-Anhänger. Ursula Ofner-Scribano, die Murers Frau spielt, hatte einen Nazi-Großvater. Und dann waren da die jüdischen Schauspieler, deren Verwandte ermordet wurden. Das war eine sehr intime, sehr persönliche Situation am Set. Ich habe noch nie erlebt, dass sich Schauspieler so sehr mit einem Film identifiziert haben.