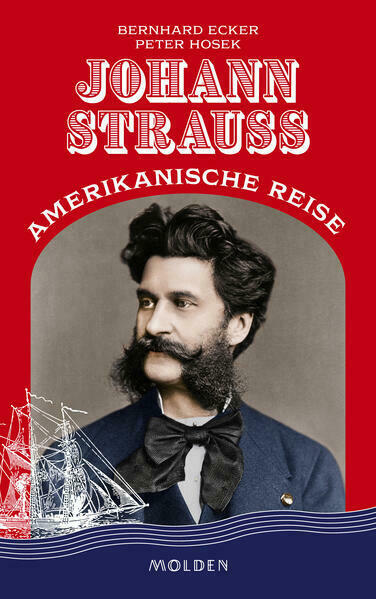

Fatalist im Dreivierteltakt

Miriam Damev in FALTER 3/2025 vom 15.01.2025 (S. 34)

Als Johann Strauss im Juni 1872 vor dem neu erbauten Coliseum in Boston stand, war er überwältigt. Anlässlich des "World's Peace Jubilee Festival" hatten die Amerikaner einen gigantischen, knapp 170 Meter langen und über 30 Meter hohen Konzertsaal aus dem Boden gestampft. Unangefochtener Star des Megaevents war der Walzerkönig aus Österreich. Für seine Konzertreise nach Boston erhielt er das Rekordhonorar von 100.000 Dollar - heute umgerechnet 2,5 Millionen Dollar - und gehörte damit zu den bestbezahlten Musikern seiner Zeit.

Im Laufe seines Lebens schrieb Strauss über 500 Walzer, Polkas, Märsche und Quadrillen; der "Donauwalzer" ging als erster Schlager in die Geschichte ein. Sein Leben war ein beispielloser Siegeszug, und bis heute begeistert seine Tanzmusik die Menschen. Weniger bekannt ist, dass der Walzerkönig hinter der schillernden Kulisse ein ängstlicher und melancholischer Mensch war.

Johann Strauss Sohn wurde vor 200 Jahren, am 25. Oktober 1825, geboren, was 2025 in zahlreichen Events gefeiert wird. Seine Eltern Johann und Anna hatten sich im Wiener Wirtshaus Zum Roten Hahn kennengelernt, wo Johann sen. regelmäßig aufspielte. Anna wurde schwanger, und bevor der unwillige Johann die Flucht vor Ehe und Vaterschaft ergreifen konnte, heirateten die beiden auf Drängen ihres Vaters im Juli 1825 in der Lichtentaler Pfarrkirche.

Bereits nach wenigen Jahren hatten die monatelangen Tourneen und zahlreichen Affären des Vaters bei seiner Frau und den gemeinsamen Kindern ihre Spuren hinterlassen. Als Vater Strauss Sohn Johann einmal beim Üben erwischte, soll er dessen Geige zertrümmert haben. Fest steht jedenfalls, dass sich "unerquickliche Szenen" abgespielt haben müssen, wie Johann später in einem Brief berichtete. Für die Zukunft seiner drei Söhne hatte Vater Strauss ohnedies andere Pläne: Johann sollte Banker werden, Bruder Josef zum Militär gehen und der Jüngste, Edi, Karriere als Diplomat machen.

Johanns kometenhafter Aufstieg begann in Wien-Hietzing. Im noblen Casino Dommayer, eines der vielen Tanzetablissements im biedermeierlichen Wien, debütierte der 19-Jährige am 15. Oktober 1844.

Der Auftritt wurde zur Sensation: "Gute Nacht Lanner! Guten Abend Strauß Vater! Guten Morgen Strauß Sohn!", jubelte der Humorist Franz Wiest in der Tageszeitung Der Wanderer.

Im Hause Strauss hingegen tobte der Rosenkrieg. Strauss senior, Komponist des Radetzkymarschs und noch unangefochtener Walzerkönig, war ein notorischer Fremdgänger. Nur zwei Wochen nach der Geburt seines jüngsten Sohnes Eduard im Jahr 1835 kam die uneheliche Tochter Anna zur Welt. Als die Affäre aufflog, ergriff Johann senior die Flucht und begab sich auf Konzerttournee.

Mutter Strauss trieb währenddessen hinter dem Rücken ihres Mannes die Karriere des begabten Erstgeborenen mit allen Kräften voran. Johann perfektionierte das Geigenspiel, nahm Kompositionsunterricht und schrieb erste Tanzmusikmelodien. Vier Monate vor Johanns Debüt reichte Anna Strauss, die von den Eskapaden ihres Mannes endgültig genug hatte, die Scheidung ein -ausgerechnet an jenem Tag, an dem ihr damals 18-jähriger Sohn beim Wiener Magistrat mündlich zu Protokoll gab, Musiker werden zu wollen.

Die familiäre Konkurrenz versuchte Vater Strauss mit allen Mitteln zu verhindern. Er drohte den Veranstaltern, bei ihnen nicht aufzutreten, wenn sie Johann beschäftigten, und bezahlte Buh-Rufer, um die Auftritte des Sohnes zu sabotieren. Johanns Karriere konnte er trotzdem nicht aufhalten. Als Vater Strauss 1849 mit nur 45 Jahren an Scharlach starb, übernahm "Schani" die Kapelle und das Erbe seines Vaters. Der Walzerkönig ist tot, es lebe der Walzerkönig!

Im 19. Jahrhundert hatte das Walzerfieber Wien erfasst. Überall wurde getanzt -vom verruchten Vorstadtlokal bis zum prunkvollen Ballsaal, vom funkelnden Freiluftkonzert bis zum noblen Vergnügungsetablissement. Der rauschhafte, damals noch als skandalös geltende Walzertanz versetzte die Menschen in ein kollektives Verzücken.

Das Management der neuen Firma Strauss übernahm Mutter Anna, später stiegen auch Johanns erste (Jetty) und dritte Ehefrau (Adele) ins Geschäft ein. Nur die zweite Frau Lili hatte kein Interesse und begann stattdessen eine Affäre mit dem Direktor des Theaters an der Wien, mit dem sie schließlich nach Berlin durchbrannte. Johann entpuppte sich nicht nur als begnadeter Melodienerfinder, sondern auch als tüchtiger Geschäftsmann. Während der Faschingszeit spielte die Strauss-Kapelle auf vier Bällen pro Tag und verdiente dafür 6200 Gulden - heute wären das umgerechnet etwa 100.000 Euro. Für die Komposition eines Walzers bezahlte sein Verleger, der Wiener Impresario Eduard Haslinger, 110 Gulden (2100 Euro); 50 Gulden (965 Euro) war eine Polka wert. Besonders hohe Gagen gab es, wenn die Brüder Johann, Josef und Eduard gemeinsam auftraten. 1861 verdienten die drei bei einem einzigen Ball über 2000 Gulden (32.000 Euro).

Vor allem Reisen waren lukrativ. Mit seiner Musik, dem virtuosen Geigenspiel und der mitreißenden Art zu dirigieren eroberte Johann das Publikum von Paris bis London, von Berlin bis Rom, von Boston bis St. Petersburg. Viele seiner berühmtesten Kompositionen, darunter die Polka "Tritsch-Tratsch", der "Kaiser-Walzer" und der "Frühlingsstimmenwalzer", entstanden während seiner Tourneen. Zwischen 1856 und 1869 bespielte Johann insgesamt elf Sommer lang den Vauxhall von Pawlowsk, einen prachtvollen Vergnügungspavillon in der Nähe von St. Petersburg.

In dieser Zeit verliebte sich Johann auch in die Aristokratin Olga Smirnitskaja. Ihr schrieb er nicht nur über 100 Briefe, sondern verewigte seine Liebe auch musikalisch in einer Polka, die er "Der Kobold" nannte - inspiriert von ihrem Kosenamen.

Das Hauptquartier der Strauss-Familie befand sich im sogenannten Hirschenhaus, einem weitläufigen Eckhaus gegenüber dem Kloster der Barmherzigen Brüder in der Leopoldstadt. Hier wurde komponiert und mit kleinen Ensembles geprobt. Als Johann die vielen Auftritte und Konzertreisen nicht mehr allein bewältigen konnte, sprang ab 1853 Bruder Josef ein; 1861 trat auch der 26-jährige Eduard in die "Firma" ein.

Johanns Tanzkompositionen lesen sich wie eine Chronik der damaligen Zeit: Der "Revolutionsmarsch" entstand während der politischen Unruhen von 1848, in der "Demolierer"-Polka von 1862 verewigte er den Abriss der alten Wiener Stadtmauer. Zur feierlichen Eröffnung des Musikvereins am 15. Jänner 1870 schrieb Johann den Walzer "Freuet euch des Lebens", Bruder Eduard widmete der neu errichteten Universität sein Werk "Grüsse an die Aula", das 1885 beim Juristenball uraufgeführt wurde.

Auch der berühmte Walzer "An der schönen blauen Donau", bekannt als "Donauwalzer", ist eng mit der Geschichte Wiens verbunden: Nach einem Donauhochwasser 1862 beschloss die Donauregulierungskommission, den Fluss in gelenkte Bahnen zu leiten. Die Uraufführung fand im Februar 1867 im Dianabad statt, das im Winter zu einem Konzert-und Ballsaal umfunktioniert wurde. Trotz der düsteren Stimmung nach der Niederlage von Königgrätz im Sommer 1866 berichteten die Zeitungen von einem "entschiedenen Schlager".

Je mehr die Monarchie ins Wanken geriet, desto leidenschaftlicher tanzten die Menschen im Dreivierteltakt. Zum endgültigen Exportschlager wurde der Donauwalzer mit seinen witzig-spritzigen und leidenschaftlich-elegischen Passagen in Paris, wo Johann ihn bei der Weltausstellung 1867 dirigierte und für Begeisterungsstürme sorgte. Für seinen Verleger, der über eine Million Exemplare des Stücks verkaufte, war es wohl das Geschäft seines Lebens.

Ab den 1870er-Jahren widmete sich Johann zunehmend der leichten Muse, 1871 wurde am Theater an der Wien sein Operettenerstling "Indigo und die 40 Räuber" uraufgeführt. 14 weitere folgten, darunter Klassiker wie "Eine Nacht in Venedig" und "Der Zigeunerbaron".

1873, ein Jahr vor der Uraufführung der "Fledermaus", stürzte ein Börsenkrach Wien erneut in eine schwere Krise. Trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, wurde die brillante Verwechslungskomödie bejubelt, und der Refrain des Couplets "Glücklich ist, wer vergisst" avancierte zum Bonmot für den genussfreudigen Fatalismus der Wienerinnen und Wiener.

Johann, der nach außen hin stets den schillernden Komponisten und umjubelten Walzerkönig gab, war innerlich zerrissen, leicht reizbar, nervös und hypochondrisch. "Täglich vor demselben Publikum, vielmehr vor alten Weibern und angetrunkenen Militairs zu musicieren, erhöht meinen Verdruss", klagte er 1869 in einem Brief.

Vor allem Reisen waren für den neurotischen Walzerkönig stets ein Albtraum. Er hatte panische Angst vor Zugfahrten und fürchtete, bei der Überfahrt nach Amerika "mit Sicherheit zu ertrinken". Auch mit seinen Brüdern überwarf Johann sich immer wieder, und nach dem frühen Tod Josefs war es vor allem Eduard, der unter dem langen Schatten seines Bruders litt.

Als Johann Strauss am 3. Juni 1899 an den Folgen einer Lungenentzündung starb, hinterließ er neben Tanz-und Orchestermusikwerken 15 Operetten, eine Oper und einen Ballettentwurf. Zählt man die Werke von Josef und Eduard hinzu, kommt das Brüdergespann auf über 1000 Tanzkompositionen.

Johanns Musik gilt bis heute als Inbegriff der Lust und Lebensfreude; wer hinter dieses Klischee blickt, dem offenbaren sich Melancholie und Nachdenklichkeit, Angst und Trauer.