"Da ging nichts, gar nichts"

Karl Wagner in FALTER 11/2014 vom 12.03.2014 (S. 27)

Berliner Journale, Aufzeichnungen und Briefe von Max Frisch, Alfred Andersch und Witold Gombrowicz

Schon seit 1981 wusste man aus Interviews von Max Frisch, dass es ein Berliner Tagebuch gibt, das seine Berliner Jahre in den 1970er-Jahren und das Scheitern seiner Ehe mit Marianne Oellers in einer Weise behandle, die zum Schutz der betroffenen Personen eine Sperrfrist bis 2011 notwendig mache.

Thomas Strässle, der neue Präsident der Max-Frisch-Stiftung und mit Margit Unser Herausgeber der in fünf Heften geführten Aufzeichnungen (1973–1980), hat aus plausiblen Gründen, die das Persönlichkeitsrecht und den Bearbeitungsgrad der Notate (zum Teil handelt es sich dabei um Zettel, Briefe und handschriftliche Notizen) betreffen, nur die ersten beiden Hefte, und die nicht vollständig, ediert. Es handelt sich um den Zeitraum vom 6. Februar 1973 (Übernahme der Wohnung in Berlin-Friedenau) bis zum 26. März 1974 (Frischs Reise in die USA).

Der letzte Eintrag kommentiert den Protest gegen die Schweizer Asylpolitik, wofür sich Frisch ein weiteres Mal engagiert hatte. Sein Fazit zum Umgang der Mächtigen ist von lakonischer Bitterkeit: "Ich habe es nicht anders erwartet. Sie sind an der Macht; sie müssen nicht fair sein, nicht einmal intelligent-redlich."

Das Tagebuch erlaubt Einsichten in die Obszönität der Macht, befriedigt aber nicht den Voyeurismus in privaten Dingen, die man sich von einem Tagebuch erhofft. Mit einem solchen Verständnis bleibt man allerdings weit hinter der Reflektiertheit zurück, die Frisch wie wenige andere Autoren nach 1945 gerade dieser Textsorte gegenüber aufgewendet hat.

Ein früher Eintrag lautet: "Seit ich die Notizen, die anfallen, in ein Ringheft einlege, merke ich schon meine Scham; ein Zeichen, dass ich beim Schreiben schon an den öffentlichen Leser denke, gleichviel wann es dazu kommen könnte. Und mit der Scham gleichzeitig auch die Rücksicht auf andere, die auch tückisch sein kann, verhohlen, vorallem doch wieder ein Selbstschutz; ich schreibe nicht: Paul ist ein Arschloch. Punkt. Damit wäre ich ja ungerecht."

Dergestalt tendiert also noch die radikalste Selbstbezichtigung zum narzisstischen Selbstgenuss. Die ausgestellten Selbstpeinigungen und Niederlagen kreisen bei Frisch vor allem um das Alter, wie die Leser seiner früheren Tagebücher auch schon erfahren haben, und um seine scheiternden Selbsterziehungsversuche in Sachen Alkohol. "Betreffend Alkohol: ich besitze nicht einmal mehr den Willen, ehrlich zu sein, nicht einmal mir selbst gegenüber."

Nicht nur das auf den Leser schielende Tagebuch ist vor Selbststilisierung nicht sicher; auch der streng private Charakter des Tagebuches, wie ihn Virginia Woolf angestrebt hat ("ich will einen einzigen Beichtstuhl haben, wo ich nicht zu prahlen brauche"), ist vor der Verlockung nicht gefeit, sich besser darzustellen, als man ist. Man will sich schließlich auch als späterer Leser seiner selbst nicht ganz unerträglich finden.

Wie seine früheren Tagebücher ist auch dieses fragmentarische Journal von einem deutlichen Kompositionswillen geprägt, der verhindern will, Formulierungen einfach ohne Kontext zu lesen und als "Beweis" zu zitieren. Zu diesem dezenten Verweissystem gehören etwa wiederkehrende Vorsätze wie "Ohne Vorsatz leben" oder, angesichts der Erfahrung der Berliner Mauer, "Zürich als geteilte Stadt beschreiben", was dann in einer aufregenden Sequenz auch eingelöst wird.

Das Berliner Tagebuch von Max Frisch ist vor allem anderen ein Versuch über die Schriftstellerei als Lebensform. Die Aussicht, in der Nähe schreibender Zeitgenossen wie Grass, Johnson oder Enzensberger zu leben, war ein wesentliches Argument für den Umzug nach Berlin. Die Erwartungen werden gründlich enttäuscht: Tratsch statt Debatte oder wechselseitiges Lektorat, Unbehagen an der eigenen Autorenrolle, die ihm in der eitlen Zurschaustellung beim befreundeten Günter Grass monströs erscheint.

Das Tagebuch brilliert mit geschliffenen Porträts der Paradeintellektuellen der damaligen Bundesrepublik und mit Frischs intellektueller Energie, das Funktionieren der DDR-Gesellschaft und der Rolle der Autoren dort zu begreifen. Biermanns Wirkung auf Frisch ist heute kaum noch nachvollziehbar, aber gerade deshalb eine Einladung, diese historische Wahrnehmungsdifferenz zu reflektieren.

Das gilt auch für Brecht, dessen damals eben erschienenes "Arbeitsjournal" von Frisch gelesen wird. Durch diese Lektüre "sind wieder die Massstäbe da, eben so erhellend wie lähmend, Massstäbe für eine schriftstellerische Existenz": "Dabei geht es nicht in erster Linie ums Gelingen, auch nicht um die Wirkung einzelner Werke zu ihrer Zeit. Der Grundriss einer Produktion, sein Format; ein Format des Anspruchs, der über den persönlichen Anspruch (z. B. Anspruch auf Ruhm) hinaus reicht."

Solche Passagen funkelnden Interesses sind selten in diesem Journal, das auch von einem Überdruss an Lesen und Schreiben Zeugnis gibt. Neben der Lektüre der DDR-Autoren (Christa Wolf, Jurek Becker) ist auch die Lektüre Handkes Anlass für Bewunderung: "Das Buch, das mir unter den neuen Büchern in letzter Zeit den grössten Eindruck gemacht hat: WUNSCHLOSES UNGLÜCK von Peter Handke. Ein Virtuose, das wusste man sehr früh, aber plötzlich hat er was zu melden (so dass ich mich nicht mehr frage, warum ich lese) und auch das sehr früh; Handke ist dreissig."

Nicht minder ernst hat Frisch die Frage genommen, warum er schreibt. Ein Bild der hellsten Melancholie vom Ende des Schreibens gibt den Grundton an: "Der Wärter in einem Leuchtturm, der nicht mehr in Betrieb ist; er notiert sich die durchfahrenden Schiffe, da er nicht weiss, was sonst er tun soll." Anders als in den früheren Tagebüchern spielen Werkentwürfe, Werkkeime und Kommentare zu neu entstehenden Werken jedoch eine ungleich bescheidenere Rolle.

Die Kunst des Porträts ist ein hervorstechendes Merkmal des Tagebuchschreibers Max Frisch, der sich damit natürlich auch exponiert, wie er schon bei seinem zweiten Tagebuch (1966–1971) durch einen Betroffenen, Alfred Andersch, erfahren musste. Das "Berliner Journal" hält die Folgen fest: "Seither haben wir uns nicht mehr gesprochen."

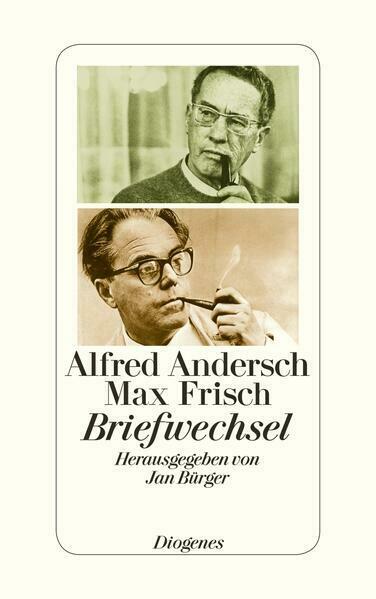

Der von Jan Bürger bei Diogenes herausgegebene und ausführlich kommentierte schmale Briefwechsel zwischen Anders und Frisch gibt einen Einblick in die Beziehung dieser beiden Autoren, die seit den 1960er-Jahren auch Nachbarn in Berzona im Tessiner Onsernone-Tal geworden sind (mit Andersch als Einfädler). Das Porträt, das im zweiten Tagebuch stehen sollte, hat Frisch dann nicht publiziert (es ist in diesem Briefband enthalten mit diversen Kommentaren von Frisch).

Entgegen dem letzten Satz im "Berliner Journal" zeigt die sich ausdünnende Korrespondenz schlussendlich doch noch ein versöhnliches Ende. Der Band enthält mit der Laudatio auf Andersch aus dem Jahr 1979 nicht nur das politische Lob des Deserteurs, sondern auch das persönliche Bekenntnis Frischs: "Ich bin froh, und nicht nur wenn ich in Berzona bin, froh um unsere Zweite Freundschaft."

Die Briefe, die Andersch 1964 aus Berlin an Max Frisch schreibt, klagen über den "widerwärtigen Literaturzirkus", der dort herrsche. Aber die Alternative, die Arbeitsfreundschaft im Tessiner Dorf, war nur von begrenzter Dauer. Den Befund über den Berliner Literaturbetrieb in jenen Jahre hat der polnische Schriftsteller Witold Gombrowicz geteilt, der auf Einladung der Ford Foundation 1963 aus dem argentinischen Exil nach Europa zurückkehrte und ein Jahr in Berlin lebte.

Ein aus seinem berühmten Tagebuch gezogenes Extrakt mit dem Titel "Berliner Notizen" zeigt den exzentrischen Autor in dieser für einen Polen durch die Vergangenheit belasteten Stadt; es zeigt auch seine "Anspannung angesichts dieses unheimlichen Ortes". Aus nicht ersichtlichem Grund hat der Übersetzer und Herausgeber Olaf Kühl leider auf die Wiedergabe des Vorworts von Gombrowicz verzichtet, in dem er zum Beispiel eine von Frisch abweichende Methode skizziert, ein Tagebuch zu schreiben: "so weit wie möglich locker und frei schreiben wie ein privater Mensch. Und vor allem über sich schreiben. (

) Wer bin ich denn, dass ich Urteile über die Welt, über Städte und Nationen fällen sollte? Spreche ich aber von mir, so bin ich bei mir zu Hause."

Es überrascht nicht, dass Gombrowicz bald mit Grass und Johnson und Peter Weiss zusammentrifft, die, mit der Ausnahme von Weiss, auch bei Frisch und Andersch figurieren. Gombrowicz beschreibt ihre scheiternden Begegnungen: "Wir waren hermetisch, sie für mich, ich für sie, da ging nichts, das war von vornherein klar, gar nichts".

Ein satirisches Kabinettstück ist die Beschreibung des "Erfinders des Literaturbetriebs", Walter Höllerer, und die Rituale in dem von ihm geleiteten Literarischen Colloquium. Naturgemäß kritisiert Gombrowicz das dort gelehrte und praktizierte Creative Writing und die zugehörige Technik- und Szientismusgläubigkeit, die er als symptomatisch für die Entwicklung Europas insgesamt betrachtet.

In dieser Rezension ebenfalls besprochen: