Stummer Gesang gegen den Lärm der Welt

Klaus Nüchtern in FALTER 7/2017 vom 15.02.2017 (S. 31)

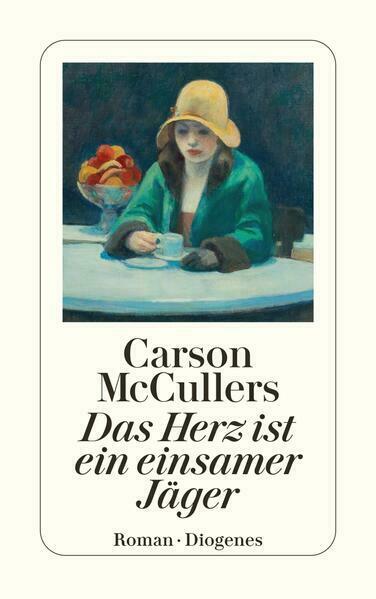

Carson McCullers wäre gerade 100. Ihr Debüt „Das Herz ist ein einsamer Jäger“ macht seinem Titel alle Ehre

Mein Leben war, dem Himmel sei Dank, fast vollständig ausgefüllt mit Arbeit und Liebe«, beginnt Carson McCullers ihre Autobiografie. ”Illumination and Night Glare« bleibt freilich unvollendet, da die Schriftstellerin, ohnedies von eher fragiler gesundheitlicher Konstitution, nach ihrem letzten von mehreren Schlaganfällen nicht mehr aus dem Koma erwacht. Sie wird 50 Jahre alt.

Am 19. Februar 1917 in Columbus, Georgia auf die Welt gekommen, erwirbt sich McCullers schnell den Ruf eines literarischen Junggenies. Ihren ersten Roman, ”The Mute« (”Der Stumme«), beginnt sie mit 19, er erscheint schließlich 1940 unter dem Titel ”The Heart Is a Lonely Hunter«. ”Es handelt sich«, so fasst die Autorin selbst dessen Thema in ihrer Autobiografie bündig zusammen, ”um die Geschichte von fünf isolierten, einsamen Menschen auf der Suche nach Ausdruck und nach spirituellem Aufgehen in etwas, was grõßer ist als sie selbst.«

Im Mittelpunkt des Romans steht John Singer, ein stets untadelig gekleideter, freundlicher Sonderling, dessen einziger und ebenfalls taubstummer Freund, ein verfressener und nicht sonderlich heller Mann namens Antonapoulos, in einer Anstalt untergebracht ist. ”The way I need you is a loneliness I cannot bear«, schreibt Singer dem Analphabeten in einem seiner nie abgeschickten Briefe.

„Das Herz“ ist circa das traurigste Buch der Welt. Wer es ungerührt aus der Hand legt, dem fehlt das im Titel genannte Organ. Singer, dessen sprechender Name schon jene paradoxe Beredtheit verrät, die ihm von Natur her fehlt, ist gleichsam die Leinwand, auf die alle anderen ihre Sehnsüchte projizieren: ”Einer nach dem andern kamen sie zu Singer und verbrachten den Abend mit ihm (‰), denn sie spürten, dass der Taubstumme sie immer verstehen würde, was sie ihm auch sagen wollten. Vielleicht verstand er sogar noch viel mehr.«

In der gleichnamigen Verfilmung von 1968 verkõrpert Alan Arkin John Singer (wann widmet endlich das Filmmuseum oder die Viennale diesem stillen Giganten eine Personale?!) und jeder, der ihn gesehen und dabei geweint hat, weiß von der suggestiven Kraft der Sanftmut, die von ihm ausgeht, allen voran auf die 13-jährige Mick, den tollsten Tomboy der amerikanischen Literatur diesseits der (freilich wesentlich jüngeren) Scout Finch aus Harper Lees ”To Kill a Mockingbird«.

Mick befindet sich gerade an der Übergangsphase von der kurzen Hose zu Rock mit Bluse und hofft, ihr beachtliches Wachstum - aktueller Stand: 1,67 Meter - durch Zigarettenkonsum anzuhalten. Der Musik, insbesondere derjenigen eines gewissen ”Motsart«, die sie bei ihren nächtlichen Spaziergängen aus den Radiogeräten der Nachbarschaft hõrt, gilt ihre ganze Leidenschaft. Eigentlich hätte sie gerne ein eigenes Klavier, was ihrer Karriere als Komponistin gewiss fõrderlich wäre. McCullers, deren Pubertät bei Niederschrift des Romans ja noch nicht sehr lange zurücklag, hat ihre Protagonistin sichtlich als Alter Ego konzipiert und musste ihre Hoffnung, eines Tages Konzertpianistin zu werden, aufgeben, nachdem sie am rheumatischen Fieber erkrankt war.

Der Diogenes Verlag ist ob des runden Geburtstags seiner Autorin, deren Gesamtwerk er verlegt hat, nicht in übermäßige Feierlaune versetzt worden. Dabei wäre es ein würdiger Anlass für eine Neuübersetzung gewesen, denn in jener Susanna Rademachers aus den 1950ern haben sich trotz mehrfacher

berarbeitung (zuletzt 2011) einige haarsträubende Fehler erhalten, sodass etwa ein ”weiser« in einen ”weißen« Mann und der ”Indianer« aus rätselhaften, erstaunlich aktuell wirkenden genderpolitischen Gründen kurzerhand in einen ”Zwerg« verwandelt wurde.

Der bis zur Selbstzerstörung arbeitsame und nächtens Spinoza studierende Doktor Benedict Copeland wiederum, der vom alltäglichen Rassismus zermürbt ist, zugleich aber auch unter der politischen Passivität seiner Rasse leidet, spricht in seinem stõrrischen Stolz immer nur von ”Negern«, wofür er von seiner Tochter Portia gescholten wird: ”Sogar das alte einfache ,Nigger‘ ist besser als dieses Wort. Hõfliche Leute - ganz gleich, welcher Hautfarbe - sagen immer ,Farbige‘.« Wenn Portia aber sagt ”my fathers not like other coloured mens«, meint sie damit, dass dieser nicht wie andere Afroamerikaner sei, und die Übersetzung ”Mein Vater kann andere Farbige nicht leiden« ist schlicht widersinnig.

Die Rassenkonflikte in der 30.000 Einwohner zählenden Stadt ”mitten im tiefsten Süden«, die hauptsächlich von ihren gut gehenden Baumwollspinnereien lebt, ohne den Arbeitern ein würdiges Einkommen zu garantieren, führen nicht nur zu hitzigen Debatten um ”die Negerfrage im kapitalistischen Staat« - Doktor Copeland schlägt übrigens einen ”Marsch auf Washington« vor (der dann 23 Jahre nach Erscheinen des Romans tatsächlich stattfinden sollte) -, sondern zeitigt auch einen grausamen Fall von Justizwillkür, der Copelands Schwiegersohn beide Beine kostet.

Carson McCullers Roman wird seinem Titel mehr als gerecht, ist aber - bei aller Tragik - kein võllig trostloses Buch. Der Einsamkeit der Protagonisten steht deren Empathie, ihr Gerechtigkeitssinn und die Bereitschaft entgegen, sich gegen den Lärm der Welt zu behaupten.

Auf der Karte, die John Singer, den Leuten bei der Erstbegegnung entgegenhält, stehen unter seinem Namen die Sätze: ”Ich bin taubstumm, kann aber von den Lippen ablesen und alles verstehen. Bitte nicht schreien.