Männerdämmerung am Zauberberg

Klaus Nüchtern in FALTER 27/2023 vom 05.07.2023 (S. 31)

Die Literaturnobelpreisträger J. M. Coetzee und Olga Tokarczuk widmen sich dem Verhältnis der Geschlechter

Treffen sich zwei Polen zufällig beim Speaker 's Corner im Hyde Park. "Das gibt 's doch nicht, Jerzy! Was machst du in London?", begrüßt der eine seinen alten Bekannten. "Zdenek, old man!" antwortet dieser beflissen auf Englisch. "I'm here to polish up my English." Worauf Jerzy, ebenfalls in die Landessprache wechselnd, antwortet: "Believe me, my friend. Your English is Polish enough!"

Das Englisch von Witold Walczykiewicz dürfte ebenfalls "polnisch genug" sein. Als der Pianist nach seinem Konzert in Barcelona zum Italiener ausgeführt und ihm das Kalbfleisch empfohlen wird, beteuert er, abends "keinen großen Bauch" zu haben, und bestellt stattdessen Salat und Gnocchi. "Ein großer Bauch: Ist das vielleicht eine polnische Redewendung?", fragt sich die im Englischen wesentlich versiertere Beatriz, die indes so wenig Polnisch spricht wie ihr polnisches Gegenüber Spanisch. "Er hat gewiss keinen großen Bauch. Er ist sogar ein wenig [ ] cadavérico, ausgemergelt. Ein Mann wie er sollte seinen Körper der Anatomie vermachen."

Die sattsam bekannte Konstellation "Alter Mann trifft jüngere Frau" scheint nicht eben zügig auf den auch nicht ganz neuen Plot-Twist "Jüngere Frau erwidert das Begehren des alten Mannes" zuzueilen. Wobei die Altersdifferenz zwischen Walczykiewicz, der, weil seinen Namen eh niemand aussprechen kann, stets nur als "der Pole" firmiert, und der auch nicht mehr ganz jungen Beatriz nicht gerade das Al-Pacino-Noor-Alfallah-Gefälle erreicht, aber auch 24 Jährchen können sich ganz schön anhängen.

Spätestens seit seinem Roman "Schande" ("Disgrace", 1999), der ihm seinen zweiten Booker Prize eintrug, ist der mittlerweile in Australien lebende Südafrikaner J. M. Coetzee, Literaturnobelpreisträger des Jahres 2003, als Anatom asymmetrischer Verhältnisse von Class, Race und Gender bekannt. Sein jüngstes Opus macht da keine Ausnahme.

Mit der ihm eigenen Kühlheit und stilistisch gewohnt souverän erzählt Coetzee im Präsens von einer Passion mit Schieflage. Der amourös entbrannte Titelheld verehrt die eher interessante als schöne Katalanin als seine Dante'sche Beatrice; sie zeigt dem ambitionierten Adoranten zunächst einigermaßen ennuyiert die kalte Schulter. Es ihrem notorisch untreuen Bankiersgatten mit gleicher Münze heimzahlen, muss sie nicht, denn: "Ihre Erkundungen haben ihr keinen großen Respekt vor Männern und ihren Gelüsten beschert, sie hat nicht den Wunsch, dass eine Welle männlicher Leidenschaft über sie hinwegrollt." Hinzu kommt, dass Beatriz nicht nur "den Polen" selbst, sondern auch dessen berühmte Chopin-Interpretationen ziemlich ungeil findet.

Warum Beatriz -spoiler alert nr. 1 - dem Werben des alten Mannes, den man sich getrost als Alter Ego des Autors imaginieren kann, dann doch nachgibt, ist figurenpsychologisch nur schwer nachzuvollziehen, für die aufwendige und subtil konzipierte Konstruktion der unsinniger Weise als "Roman" ausgewiesenen Novelle aber unabdingbar. Diese ist übrigens zunächst nicht im englischen Original, sondern in spanischer Übersetzung erschienen, und Fragen des Transfers -von Gefühlen in Sprache und von einer Sprache in die andere, inklusive der entsprechenden Übersetzungsfehler und -verluste - sind denn auch ihr Thema. Die Protagonistin aber muss sich auf den letzten 50 Seiten nicht nur -spoiler alert nr. 2 - mit dem postmortalen Vermächtnis des Polen herumschlagen, sondern auch überrascht zur Kenntnis nehmen, dass das, was ihr eigentlich nichts bedeutet hat, "eine so lang anhaltende Wirkung haben kann wie eine Bombe, die ohne Schaden anzurichten, explodiert, einen jedoch taub zurücklässt".

An Thomas Mann scheint man in Polen ein bisschen einen Narren gefressen zu haben. Bereits vor knapp zwei Jahrzehnten hat Pawel Huelle mit "Castorp" ein Prequel zum "Zauberberg" verfasst und darin von der Zeit des Protagonisten als Schiffsbaustudent in Danzig erzählt. Nun hat sich Olga Tokarczuk in ihrem ersten Roman nach dem Nobelpreis, der ihr im Jahr 2019 gleichzeitig mit Peter Handke zugesprochen wurde, auch noch das Setting und Personal des Zauberbergs ausgeborgt: Ihr Hans Castorp ist Student der Wasser-und Canalisationsbautechnik, heißt Mieczysław Wojnicz, und die Lungenheilanstalt, in die er sich im Jahr 1913 verfügt, liegt nicht in Davos, sondern im niederschlesischen Göbersdorf. Auch die anderen Figuren tragen neue Namen, die Zuordnung zum Mann'schen Originalpersonal à la Naphta und Settembrini dürfte einer Leserschaft, die mit diesem vertraut ist, indes nicht allzu schwer fallen.

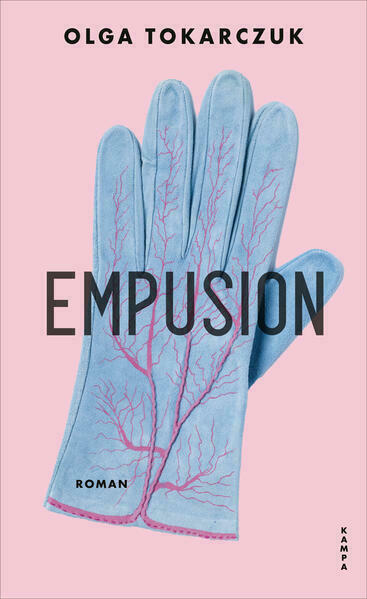

Da wedelt der Bildungsbürger freudig mit dem Schwanz, aber Tokarczuk hat entschieden mehr im Sinn, als die Wiedererkennungsfreude der Wissenden zu triggern. Der sperrige Titel "Empusion" ist ein Kofferwort, gebildet einerseits aus den "Empusen", weiblichen Schreckgespenstern aus der griechischen Mythologie, die gelegentlich als Erzählinstanz durch den Roman geistern, und irgendeinem Nomen, das auf "-ion" endet.

Damit aber noch nicht genug des Andeutens und Versteckspielens. Die morbide Herrenrunde, die vor allem unter dem Einfluss eines lokalen Likörs mit dem sprechenden Namen "Schwärmerei" ins Schwadronieren gerät, unterhält sich am liebsten über die "Frauenfragen" und gibt reichlich misogynen Unfug von sich. "[D]ie Mütter", so weiß etwa ein in Psychoanalyse dilettierender Pulmologe namens Semperweiß, "impfen dem Kind eine übermäßige Emotionalität ein, was später zu zahlreichen Krankheiten und Schwächen des Geistes führt, vor allem löst es eine innere Verweiblichung aus."

Die Sätze, die sie ihren männlichen Protagonisten in den Mund legt, hat sich Tokarczuk allerdings nicht alle selbst ausgedacht, sondern, wie im Anhang verraten wird, von über 30 Geistesgrößen der abendländischen Kulturgeschichte geliehen, die von den üblichen Verdächtigen wie August Strindberg oder Otto Weininger bis Darwin, Freud und Sartre reichen.

Das liest sich aber über weite Strecken vergnüglicher, als es klingt, nicht zuletzt, weil die Autorin ihre feministische Überschreibung des Zauberbergs mit Elementen der Gothic Novel angereichert hat - was man auch ohne den aufdringlichen Untertitel "Eine natur(un)heilkundliche Schauergeschichte" kapiert hätte.

Es ist etwas gar zu offensichtlich, wie Tokarczuk - mal ein bisschen ironisch, mal ein bisschen mystisch - die Signifikantenkette Rationalität, Zivilisation, Ordnung und Männlichkeit noch einmal gegen jene von Emotion, Natur, Chaos und Weiblichkeit antreten lässt, aber die queere Selbstfindungsgeschichte, mit der sie diese starre Opposition unterläuft, ist sehr gut geglückt. Sie enthält einige der schönsten Szenen des Romans.