Tansanias Aufbruch und Europas Verrat

Sigrid Löffler in FALTER 42/2025 vom 15.10.2025 (S. 22)

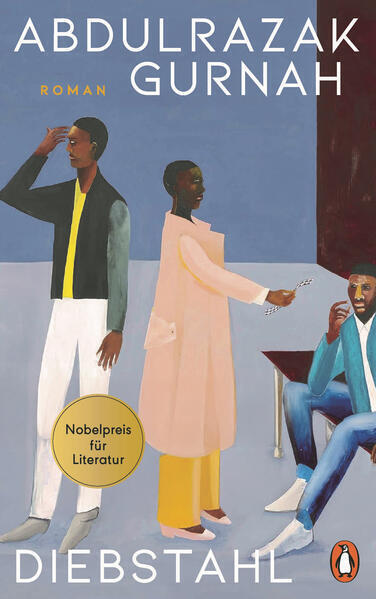

Was sofort auffällt an „Diebstahl“, dem elften Roman des tansanischen Autors Abdulrazak Gurnah und seinem ersten seit der Verleihung des Nobelpreises 2021: den titelgebenden Diebstahl gibt es gar nicht. Wohl aber wird manch anderes gestohlen: Kindheit, familiäres Grundvertrauen und menschliche Würde.

Der Autor, 1948 im Sultanat Sansibar geboren und als 20-Jähriger nach England emigriert, hat als Literaturprofessor an der University of Kent in Canterbury eine respektable Karriere gemacht.

Sein Romanwerk, verfasst im leisen, stoischen Gurnah-Sound, kreiste bislang um zwei zentrale Themen – die koloniale Geschichte seiner ostafrikanischen Heimatregion im 20. Jahrhundert und die Entfremdungserfahrungen dieser Küstenbewohner unter wechselnden kolonialen und postkolonialen Regimes beziehungsweise als unerwünschte Asylsucher in England.

„Diebstahl“ hingegen ist bescheidener im Anspruch und fasst nur die jüngsten gesellschaftlichen Verwerfungen durch die zwiespältigen Auswirkungen des Tourismus in Ostafrika ins Auge. Der Roman bewegt sich im engen Radius zwischen der Insel Sansibar und der Hafenstadt Daressalam und konzentriert sich kammerspielartig auf die komplexen Binnenbeziehungen zwischen drei jungen Leuten in den 1990er- und den Nullerjahren.

Nichts Weltbewegendes passiert, aber doch Entscheidendes: Die drei heranwachsenden Protagonisten – Karim, Badar und Fauzia – lösen sich von den sozialen Normen, den lokalen Sitten und Gebräuchen der Elterngeneration. Sie machen bislang unbekannte Ausbildungen, besorgen sich und einander Unterkünfte jenseits der Familienaufsicht, finden Jobs und einen Platz in einer veränderten Welt.

Während die ganze Region vom Kulturwandel durch den aufkommenden Tourismus durchgerüttelt wird, verteidigt die ältere Generation mit nachlassender Beharrungskraft ihren überkommenen Lebensstil und ihre traditionellen Wertvorstellungen.

Die jungen Leute haben Teil an einem Modernitätsschub, der vor allem die Küstenregion Tansanias in eine florierende Dienstleistungsgesellschaft verwandelt. Es entstehen neue Hotels für neue Besucher aus Europa – Touristen, Geschäftemacher, EU-finanzierte NGOs.

Karim studiert Umwelttechnik, beginnt im neuen Entwicklungsministerium zu arbeiten und verliebt sich in Fauzia, die den größten Emanzipationssprung von allen durchmacht, indem sie es ablehnt, sich von den Eltern mit 15 an einen fremden Mann verheiraten zu lassen: „Sie hatte einen eigenen Willen und war keine stumme Tochter, die man zur Entjungferung anbot.“

Stattdessen absolviert Fauzia ein Kolleg, wird Lehrerin, sucht sich Karim zum Heiraten aus und verzichtet auf die ruinös kostspieligen Tradition von Brautgeld und pompöser Hochzeitsfeier (wodurch sich sowohl der Bräutigam als auch die Brauteltern lebenslang verschulden würden).

Badar, dem dritten und jüngsten Protagonisten, weist Abdulrazak Gurnah eines von seinen Lieblingsmotiven zu. Als Waisenjunge teilt er mit seinem älteren Freund Karim das entfremdete Schicksal so mancher Helden des Autors: Sie alle sind unerwünschte, von ihren Vätern im Stich gelassene und auf sich allein gestellte Kinder.

Badars Vater hat sich aus dem Staub gemacht, der Junge wird von ihm fremden Menschen herumgeschubst, bis er von einem entfernten Verwandten als eine Art leibeigener Diener in dessen Haushalt aufgenommen und nach einem angeblichen Diebstahl wieder hinausgeworfen wird. Doch Karim hilft ihm aus der Misere, besorgt ihm einen Job in der Rezeption eines Boutique-Hotels in Sansibars Altstadt, wo er bis zum Empfangschef aufsteigt und zum ersten Mal im Leben so etwas wie ein Zugehörigkeits- und Identitätsgefühl entwickelt.

Die Schurkenrolle in diesem Roman spielt eine ebenso schöne wie gedankenlose NGO-Mitarbeiterin aus London, auf die beide junge Männer hereinfallen und die Karims Ehe zerstört. Sie steht bei Gurnah für den aktuellen, vermeintlich aus gutem Willen begangenen Verrat Europas an Afrika.

Egal, ob Touristin oder freiwillige Helferin: „Was wollen diese Leute von uns? Sie kommen hierher mit ihrer Unmoral und ihrem Geld und verschlimmern mit ihrer Rücksichtslosigkeit unsere Probleme. Wir haben unsere eigene Art zu leben vergessen. Wir bringen es nicht fertig, uns ihrer dreckigen Art und ihrem Geld zu widersetzen.“

Sigrid Löffler