Raus aus dem Musterhaus

Klaus Kastberger in FALTER 12/2025 vom 19.03.2025 (S. 18)

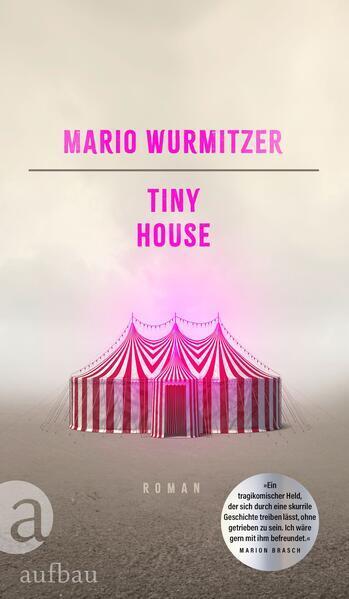

Den ersten und besten Teil seines jüngsten Romans hat der 1992 in Mistelbach geborene Autor Mario Wurmitzer vor zwei Jahren beim Bachmannpreis gelesen. Er handelt von einem jungen Mann, der einen Job in einer Musterhaussiedlung angenommen hat. Die Aufgabe von Emil Rinderknecht besteht darin, vor den Augen möglicher Interessenten und von Kameras aufgezeichnet ein Tiny House zu bewohnen. Damit soll diese Form des Wohnens erlebbar gemacht und Leute zum Kauf einer dieser unbequemen Hütten animiert werden.

Tiny Houses sind ein Phänomen der New Economy. Elon Musk selbst ist in der Sache investiert und plant gemeinsam mit dem großen amerikanischen Anbieter Boxabl einen eigenen Tesla-Schuppen. Wenn er nicht gerade in seiner 17-Millionen-Dollar-Villa in Los Angeles residiert, soll der Techno-Oberguru selbst in einem 50-Quadratmeter-Container leben – eine Form des Wohnens, die mit Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung assoziiert wird.

Rinderknecht befindet sich am anderen Ende der Wertschöpfungskette. Für ihn bietet der Job eine ideale Gelegenheit, weiter an seinem Buch über Rainald Goetz zu schreiben. Neben diesem, der seine Präsenz wohl seiner spektakulären Selbstverletzung beim Wörtherseewettlesen von 1983 verdankt, werden auch noch andere literarische Referenzen genannt: Friederike Mayröcker, Sibylle Berg, Mira Lobe und Christine Nöstlinger. Das meiste davon wird in Form von eBooks konsumiert.

Der Stil, dessen sich Wurmitzer bedient, hat mit all diesen Namen nichts zu tun. Sein Roman entspricht einer Schwundstufe von Literatur, geprägt von großer Reserviertheit. Emil Rinderknecht erscheint darin stets nur als ein kleines Rädchen in einer großen Maschinerie. Nur wenn sich diese bewegt, dreht sich der Protagonist auch artig mit.

Ein Weltmeister des unauffälligen Wohnens, kann sich Rinderknecht im Rahmen seiner ureigenen Truman Show nur nach und nach zu Handlungen durchringen, die etwas wie Individualität vermuten lassen. Er legt draußen vor dem Haus ein Gemüsebeet an, gerät wenig später gar in den Verdacht, ein Serienbrandstifter zu sein.

Der zweite Teil des Romans liest sich wie eine literarische Paraphrase auf die österreichischen Pleitiers Jan Marsalek und René Benko. Martin Krämer, ein alter Bekannter und Mitbegründer eines dubiosen Zahlungsdienstleisters namens PayNice, lockt Rinderknecht mit einem lukrativen Job als Social-Media-Manager. Die Firma steht im Verdacht, ihre Bilanzen zu manipulieren, die Chefs aber führen noch immer ein luxuriöses Leben.

Dass sie daran den Rookie ansatzlos teilhaben lassen, wirkt zwar nicht ganz glaubwürdig, eröffnet den Lesern aber Einblick in diese Welt. Erweist sich Krämer als ein wahres „Mentalitätsmonster“, als welches der Fußballer Marcel Sabitzer sich selbst beschrieben hat, so verkörpert Emil Rinderknecht auch im neuen Umfeld das genaue Gegenteil. Mit großer Gelassenheit nimmt er beispielsweise die Existenz eines riesigen Bunkers zur Kenntnis, den Krämer ihm vorführt und der mit 460 Quadratmetern sogar größer ist als jener von Mark Zuckerberg. Dem Tiny House auf der Erde entspricht ein riesiger Überlebensraum darunter. Stellt sich bloß die Frage, was man dort eigentlich überlebt? Womöglich auch nur sich selbst.

Es kommt, wie es kommen muss. Nach dem Konkurs versucht Rinderknecht sich eine Zeit lang als freier Schriftsteller und lernt dabei auch, wie man im Kulturbetrieb täglich zu einer Gratismahlzeit kommt. Schließlich landet der Protagonist, eine Art Schwejk auf Sedativa, im Schuldienst. Die gemeinsame Lektüre von Marlen Haushofers „Die Wand“ löst in der Klasse eine Depression aus. Von „Tiny House“ wird man solches nicht sagen können. Es ist ein Roman, der mitschwimmt, ohne selbst große Wellen zu machen.