"Frauen, die sich die Tinktur auf die Vagina träufeln, glauben, sie könnten fliegen"

Gerlinde Pölsler in FALTER 17/2025 vom 23.04.2025 (S. 50)

Es war ein kurzer Werbefilm: Poison Garden auf Alnwick Castle im nordenglischen Northumberland, der angeblich "gefährlichste Garten der Welt". Der Chefgärtner, in Ganzkörperanzug und Helm mit Visier, erklärt in munterem Tonfall: "Atropa belladonna", die Tollkirsche, "wird dich töten." Datura, der Stechapfel, "wird dich in den Schlaf versetzen für immer". Jede Pflanze in diesem Garten "kann dich töten".

Das Video entdeckte die Schweizer Journalistin Noemi Harnickell während eines Corona-Lockdowns im Jahr 2021. Als Redakteurin der Zeitschrift GEO durchforstete sie damals sehnsüchtig viele Reiseblogs. Bis sie auf den "giftigsten Garten der Welt" stieß -und sofort in das Thema hineinkippte. Noch dazu, wo Alnwick Castle, Herberge des Poison Garden, der Drehort der beiden ersten Harry-Potter-Filme ist - Harnickell war in ihrer Jugend ein riesiger Fan des jungen Zauberers.

"Ich versprach mir", sagt die heute 32-Jährige: "Wenn dieser Lockdown vorbei ist, werde ich diesen Garten besuchen." Und sie begann, die Geschichte verschiedener Giftpflanzen zu recherchieren, deren heilende wie auch verheerende Wirkungen sowie die Geschichten, die sich um sie ranken: von der Antike über das Mittelalter bis zu Alexej Nawalny. Jetzt ist ihr Buch erschienen: "Fatale Flora. Von giftigen Pflanzen und gemeinen Menschen."

Falter: Frau Harnickell, im Poison Garden haben Sie keineswegs nur exotische Pflanzen entdeckt, sondern viele, denen wir ständig begegnen. Eine der gefährlichsten dort ist die Engelstrompete, die in ganz Europa als Zierpflanze verbreitet ist.

Noemi Harnickell: Genau das hat mich an der Geschichte fasziniert: Bei Giftpflanzen denken ja die wenigsten Menschen an den eigenen Garten. Dabei begegnen wir den meisten Pflanzen, die der Poison Garden beherbergt, beim Spazieren oder Wandern - und nicht selten beim Gärtnern zuhause. Die Engelstrompete etwa enthält Hyoscin, das schon um 1900 als Medizin zum Einsatz kam, nämlich als Betäubungsmittel für gebärende Frauen. In Deutschland war das sehr beliebt. Um 1920 entdeckte dann der texanische Arzt Robert Ernest House, dass die Frauen nach der Einnahme auf fast alle Fragen mit erstaunlicher Offenheit antworteten. Er behauptete also, er könne jeden dazu bringen, bei jeder Frage die Wahrheit zu sagen.

Was hat er mit dieser Vermutung angestellt? Harnickell: In den USA kursierten damals zahlreiche Nachrichten über Verbrecherbanden, daher brachte er Polizisten und Strafvollzugsbeamte dazu, mutmaßliche Räuber und Mörder das Mittel einnehmen zu lassen. House führte 86 solcher Hyoscin-Befragungen durch.

Und brachten sie die Wahrheit ans Licht?

Harnickell: Nein, das Serum erwies sich als nicht verlässlich. Außerdem schädigt zu viel Hyoscin das Herz. Es war also, als würde man den Befragten eine Pistole an den Kopf setzen: Erstens zwingt das Serum dich, die Wahrheit zu erzählen. Und zweitens bist du in drei Tagen ohnehin tot, weil wir dir das Gift in zu hoher Dosis verabreicht haben.

Engelstrompeten können aber auch in der eigenen Küche lebensgefährlich werden.

Harnickell: Ja, im Jahr 2001 hat ein 18-Jähriger in Deutschland sich einen Tee aus den Blüten gekocht, weil er high werden wollte. Aber das Hyoscin wirkt auch als starkes Halluzinogen. Der Junge ging schließlich in den Schuppen und schnitt sich mit einer Gartenschere die Zunge und den Penis ab.

War das ein Einzelfall?

Harnickell: Nein, angeblich kam das öfter vor, immer durch Männer. Das ist auch einer der Gründe, warum die Herzogin von Northumberland, Jane Percy, den Poison Garden angelegt hat: Viele Menschen glauben, dass nur synthetische Drogen aus dem Labor gefährlich seien, während alles Natürliche nicht schädlich sein könne. Das stimmt aber ganz und gar nicht.

Was steht noch so unschuldig in unseren Gärten rum und ist in Wahrheit gefährlich?

Harnickell: Der Kirschlorbeer, der bei uns oft in Form von Hecken zu sehen ist. Den schneiden die Leute oft im Sommer, legen die Äste ins Auto und fahren damit zu einer Sammelstelle -und dann werden sie plötzlich ohnmächtig und wissen nicht, warum.

Und warum?

Harnickell: Weil beim Beschneiden der Giftstoff Zyanid freigesetzt wird. Im geschlossenen Raum eines Autos, noch dazu bei Hitze, kann das wirklich gefährlich werden. In der Schweiz ist der Kirschlorbeer darum seit 2024 verboten.

Das Gift des Kirschlorbeers steht noch dazu mit einem der größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte in Verbindung

Harnickell: Ja, seine Blausäure kommt entweder als Salz vor -als Zyanid -oder in Form von Gas. Dieses stellten die Nazis chemisch her und ermordeten damit Millionen von Menschen in den Gaskammern der Konzentrationslager. Auch die Zyankalikapseln, mit denen Hitler und Eva Braun sowie die Familie Goebbels später ihrem Leben ein Ende setzten, bauten auf Blausäure auf.

Ebenfalls im Poison Garden wächst der Riesen-Bärenklau, der sich in unseren Breitengraden als invasive Pflanze gerade rasch ausbreitet. Hier warnte der Guide, man solle nur ja seine Hände am Körper halten und die Pflanze keinesfalls berühren.

Harnickell: Der Bärenklau wirkt phototoxisch, er baut also die UV-Schutzschicht der Haut ab. Wenn dann die Sonne direkt darauf brennt, können sich faustgroße Blasen bilden.

Wenn überall diese Giftpflanzen wachsen, warum hört man dann nicht öfter davon, dass jemand sich im Garten oder beim Wandern vergiftet hat?

Harnickell: Gute Frage! Aber nehmen wir die Kirschlorbeerhecke: Wenn eine Person die wegbringt und ihr schwindlig wird, führt sie das vielleicht auf die Sommerhitze zurück und denkt gar nicht daran, dass es sich um eine Vergiftung handelt. Und die meisten Leute stopfen ja nicht alles in den Mund, was ihnen so begegnet. Das ist eher bei Hunden und Katzen ein Problem.

Werden die häufig zu Opfern von Giftpflanzen?

Harnickell: Ich kenne keine Zahlen dazu. Aber ich habe seit zwei Monaten einen Welpen, und in der Hundeschule war das ein großes Thema. Die Trainerin hat geraten, man solle sich unbedingt ein Buch über Giftpflanzen zulegen.

Ihr Kapitel über die Alraune beginnen Sie mit dem Satz: "Am Anfang dieser Geschichte saßen zwei Träumer vor einem Kassettenspieler." Eine der Träumerinnen waren Sie. Was ist denn Ihre Geschichte mit der Alraune?

Harnickell: Ich war als Kind ein unheimlich großer Fan von Harry Potter. Mein Vater hat uns die Bücher vorgelesen, er ist ein sehr, sehr guter Vorleser. Ich fand das sehr witzig, wie die Alraunen als Babys mit hässlichen Köpfen beschrieben werden, die schreien, wenn man sie aus der Erde zieht. Wer den Schrei hört, wird ohnmächtig. Um das zu verhindern, muss man bestimmte Ohrenschützer aufsetzen

Das hat sich aber gar nicht J. K. Rowling ausgedacht?

Harnickell: Nein. Rowling ist eine großartige Schriftstellerin, schöpfte aber aus einem Reichtum an Legenden. Schon im alten Ägypten war die Alraune eine wichtige Zutat in Liebestränken. Im Mittelalter nutzte man sie gegen Schmerzen, als Aphrodisiakum und Betäubungsmittel. Es hieß, Frauen, die sich die Tinktur auf die Vagina träufeln, glauben, sie könnten fliegen. Man dachte, sie könnte fast alles heilen. Daher war sie ihr Gewicht in Gold wert. Wer eine Alraune im Garten hatte, wollte da natürlich nicht, dass sie gestohlen würde, daher erzählten die Leute diese Geschichten: Wenn die Alraune ausgegraben wird, schreit sie und man fällt tot um.

Was ist denn die allergiftigste, die tödlichste Pflanze der Welt?

Harnickell: Der Rizinusbaum. Im Poison Garden ist er sogar in einen eisernen Käfig gesperrt. Wir kennen das Rizinusöl, das zwar scheußlich schmeckt, aber Entzündungen hemmt. Gefährlich wird der Rizinusbaum erst, wenn man das Gift aus seinem Samen extrahiert. Damit kann ein einziger Baum an die 8000 Menschen umbringen. Aber nur, wenn das Rizin direkt in den Blutkreislauf injiziert wird.

So wie beim Regenschirm-Attentat durch den bulgarischen Geheimdienst, das in die Geschichte einging.

Harnickell: 1978 wartete der bulgarische Schriftsteller und Regimekritiker Georgi Markow in London auf einen Bus. Dabei wurde er von einem Regenschirm scheinbar zufällig ins Bein gepikst. In der Spitze des Schirms befand sich ein winziges Injektionsgerät mit einem Tropfen Rizin. Drei Tage später war Markow tot.

Umgekehrt hatten die Mitbewohnerinnen von Betty Miller, die in ihrer Seniorenresidenz ein Giftschränklein pflegte, Glück

Harnickell: weil Miller das Rizin "nur" in den Tee und das Essen ihrer Nachbarinnen mischte. Aber im Verdauungstrakt wird Rizin sehr schnell abgebaut, daher bekamen die Frauen maximal Magenschmerzen.

Was war Millers Plan? Harnickell: Sie wollte das Rizin für ihren eigenen Suizid verwenden, zuvor aber seine Wirkung an ihren Mitbewohnerinnen testen.

Beim Regenschirm-Attentat kam Rizin zum Einsatz -was war es beim Giftanschlag auf den russischen Oppositionellen Alexej Nawalny im Jahr 2020?

Harnickell: Das war Nowitschok, sowohl bei Nawalny als auch zwei Jahre zuvor beim Anschlag auf den russischen Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter Julia in London. Hinter beiden steckte mutmaßlich der russische Geheimdienst. Die Skripals fielen ins Koma, nachdem sie den Griff an ihrer Wohnungstür berührt hatten, auf dem Nowitschok aufgebracht worden war.

Nowitschok ist aber ein chemisches Gift, wie kam es da in Ihr Buch?

Harnickell: Wegen der Tollkirsche. An deren Giftstoff Atropin könnte man zwar sterben, wenn man zu viel von den Kirschen isst. Es ist aber auch ein wirksames Gegengift von Nowitschok. Im Londoner Krankenhaus wurden beide Skripals mit Atropin behandelt, ebenso wie Alexej Nawalny später in der Berliner Charité. Alle drei haben überlebt.

Haben Sie sich beim Schreiben des Buches nicht gesorgt, dass es jemand als Anleitung für eine Selbstverletzung oder gar als Rezept für einen Giftmord nutzen könnte?

Harnickell: Darüber habe ich sehr lange nachgedacht. So sehr mich das Thema fasziniert, so sehr habe ich bei True Crime auch immer ein Unbehagen, weil es schließlich um echte Menschen geht und das auch etwas sehr Schaulustiges hat. Anleitungen findet man im Buch aber keine: Ich erkläre ja nicht, wie man etwa das Rizin aus der Pflanze extrahiert. Alles, was ich recherchiert habe, findet man bereits im Internet oder in Büchern.

Welche Pflanzen "eignen" sich denn für einen Giftmord besonders, weil sie sich post mortem nicht mehr nachweisen lassen?

Harnickell: Der Fingerhut zum Beispiel, weil er die gleichen Symptome auslöst wie ein Herzinfarkt. Wenn da nicht der Magen ausgepumpt und der Inhalt auf das Gift Digoxin analysiert wird, kann ein solcher Mord unentdeckt bleiben. So wie es dem US-amerikanischen Krankenpfleger Charles Cullen viele Male gelungen ist, bis er im Jahr 2003 verhaftet wurde und gestand, dass er 16 Jahre lang in sieben Krankenhäusern an die 40 Patientinnen und Patienten umgebracht hatte. (Die Geschichte wurde im Kinofilm "The Good Nurse" verfilmt, Anm.)

Wie ist das möglich, dass ihn so lange niemand gestoppt hat?

Harnickell: Cullen galt als ein ganz lieber Kerl, und er hat immer auf Intensivstationen gearbeitet -dort sterben Leute eben häufiger. Oft waren die Patienten zwar schon auf dem Weg der Besserung, bevor Cullen sie vergiftete -aber es hieß dann eben: Na ja, der Mann war schon 92 Jahre alt, oder: Die Frau hatte eben zahlreiche Vorerkrankungen. Und jedes Mal, wenn jemand die Spitalsleitung auf Unregelmäßigkeiten aufmerksam machte, hat diese ihn einfach entlassen, die Sache aber für sich behalten, um den Ruf des Hauses nicht zu gefährden. Manche Ermittler glauben, dass er in Wahrheit bis zu 400 Menschen umgebracht hat.

Das Digoxin lässt sich also gut vertuschen, welches Gift ist dagegen verräterisch? Harnickell: Belladonna, hergestellt aus dem Atropin der Tollkirschen. Das ist recht einfach zu erkennen, weil sich damit die Pupillen weiten.

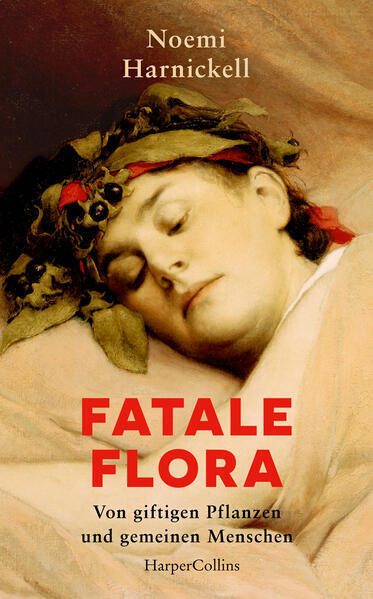

Die Frau auf Ihrem Buchcover hat also Belladonna verabreicht bekommen? Harnickell: Offenbar, ja. Das Bild nennt sich "Atropa Belladonna" und stammt vom Künstler Gabriel von Max. Wobei sie die Tollkirschen auch auf der Stirn trägt -vielleicht hat sie auch bewusst davon gegessen.

Sie schreiben, das Morden mit Gift sei eher Frauensache. Inwiefern?

Harnickell: Ich möchte vorausschicken, dass fast alle Geschichten in dem Buch von Männern handeln, die morden, und in den Nachrichten hören wir alle paar Tage von Frauen, die von ihren Männern oder Freunden umgebracht wurden. Da haben wir ein gesellschaftliches Problem. Statistisch morden Männer also häufiger. Aber wenn Frauen es tun, tun sie es oft mit Gift, ja.

Warum ist das so?

Harnickell: Historisch betrachtet ist die Domäne der Frau das Haus und da gehört der Garten dazu. Frauen waren oder sind eher im Garten und in der Küche, sie haben also den Zugang.

Mörderinnen, schreiben Sie, blieben daher auch leichter und länger unentdeckt als männliche Täter.

Harnickell: Ja, weil der Giftmord erst einmal entdeckt werden muss. Und weil man Frauen weniger zutraut, dass sie morden oder dass sie Psychopathinnen sind. Sie gelten oft als die Mütterliche, die Pflegerin, die Fürsorgliche. Diese Stereotype können Schutz bieten, wenn man ein Verbrechen begehen will.

Hatten Sie selber schon einmal mit Gift zu tun? Harnickell: Nein, außer Alkohol überhaupt nicht. Ich rauche nicht einmal.

Apropos: Sie schreiben, die Frage nach der tödlichsten Pflanze der Welt kann man auch damit beantworten, welche die meisten Menschen auf dem Gewissen hat

Harnickell: und das ist der Tabak. Weltweit hat er schon um die 90 Millionen Menschen das Leben gekostet. Derzeit sieht man jede Menge Werbung für E-Zigaretten, die besagt: Seht her, Tabak ist ja nur gefährlich, wenn man ihn verbrennt. Mit unserer neuen Methode ist er nicht mehr gefährlich. Aber das ist Schwachsinn.

Wieso? Harnickell: Weil Tabak schon bei der Berührung, also der Ernte, hochgiftig ist. Und diese passiert in Ländern wie Mexiko, wo das oft Kinder erledigen. Zum Wachsen braucht Tabak ständig Feuchtigkeit und durch diese nimmt die Haut das Gift viel besser auf. Viele der Erntearbeiter und -arbeiterinnen entwickeln daher Krebs. Leider gibt es für das Thema noch wenig Bewusstsein. Gerade in Kreisen, wo man sich für Menschenrechte einsetzt und wo ich mich auch zugehörig fühle, wird viel geraucht.

Haben Sie sich jetzt auch ein kleines Giftschränklein für zuhause zugelegt, so für alle Fälle?

Harnickell: Mit destilliertem Rizin drinnen, falls mein Freund fremdgeht? Nein. Ich sehe ja, was mit den Leuten in meinem Buch passiert ist: Die wurden alle gefangen. Und ich glaube, Gefängniskleidung steht mir nicht.

Sie haben das Buch Ihrem Vater gewidmet, der, wie Sie schreiben, "nicht mehr zum Essen vorbeigekommen ist, seit ich mit der Recherche für dieses Buch begonnen habe". Traut er sich schon wieder?

Harnickell: Nein Aber das Schöne ist: Jetzt kochen andere für mich. Ich finde das sehr schlau eigentlich.

In dieser Rezension ebenfalls besprochen: