Sterberegister? Nein, Auge und Empfindung!

Sebastian Kiefer in FALTER 10/2010 vom 10.03.2010 (S. 42)

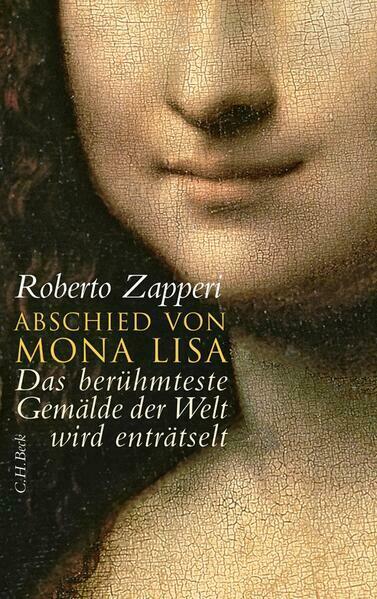

Kunstgeschichte: Roberto Zapperi erklärt Leonardo da Vincis Mona Lisa – leider nur aus der Schlüssellochperspektive

Die unehelichen Affären, Krankheiten, dunklen Laster der großen Genies haben die Menschheit schon seit jeher mehr interessiert als deren Verse, Bilder oder anderen künstlerischen Hervorbringungen. Der italienische Historiker und Autor Roberto Zapperi hat es mit gutem Spürsinn und wohlfeilen Anmerkungsapparaten sogar geschafft, diese Schlüssellochperspektive zu adeln und aus ihr Professuren zu schlagen. "Das berühmteste Gemälde der Welt wird enträtselt." So klang es früher bei Bastei-Lübbe und Erich von Däniken, und so tönt es heute im noblen C.H. Beck Verlag. Worum geht es?

Der 1479 geborene Giuliano Medici war ein Verschwender und Schürzenjäger wie viele seines Geschlechts. 1513 ging er, gelangweilt von den politischen Pflichten in Florenz, nach Rom, wo sein Bruder soeben Papst geworden war. Ippolito, der 1511 geborene Spross einer von Giulianos zahllosen Affären, blieb sein einziger Sohn, wurde mit Prinzenaufwand erzogen und avancierte schnell zum Liebling des Papsthofs. Als Giuliano sich neu vermählte, glaubte Ippolito, er bekäme nun endlich seine leibliche Mutter, Pacifica Brandini, zu sehen, die jedoch kurz nach der Niederkunft gestorben war.

Giuliano tröstete den vierjährigen Buben, indem er seinen Protegé Leonardo da Vinci beauftragte, ein Bildnis der toten Mutter anzufertigen, das unter dem Namen Mona Lisa weltbekannt werden sollte.

Das klingt gut und ist doch nicht neu, denn die Dame Brandini wurde schon früher ins Spiel gebracht. Seit ihrer Veröffentlichung 1905 hat man die Notiz aus dem Reisetagebuch eines Kardinalssekretärs benutzen wollen, die übliche, auf Giorgio Vasari zurückgehende Identifikation als "M[ad]onna Lisa" zu widerlegen. Dem Sekretär soll Leonardo zwei Jahre vor seinem Tod "das Bildnis einer gewissen Florentinerin, die er auf Veranlassung des seligen Herrn Giuliano de' Medici gemalt hat", präsentiert haben. Davon geht Zapperi aus und reiht ein detektivisches Kabinettstück ans andere.

"Nach der Natur" soll das Bild gemalt worden sein, doch Zapperi zeigt, dass der Sekretär den Begriff lediglich im Sinne von "Bildnis" gebraucht. Er zeigt, dass Bildnisse von toten Familienangehörigen damals üblich waren, und weist darauf hin, dass man eine recht gewöhnliche Frau niemals als "Gioconda" angesprochen hätte usw. En passant fallen Impressionen über das Hoflebens zu Urbino und die frappierend zynischen Verlogenheiten des Vatikan ab, bevor Leonardo ins Blickfeld genommen wird, der in einer Zeit kriegerischer Wirren nach einem Brotherren sucht und im Lebemann Giuliano de' Medici, wenn auch nur vorübergehend, findet.

Das klingt nach guter Unterhaltung und ist tatsächlich eine lesefreundliche, akrobatische Rekonstruktion – und eine glänzende Provokation für Kunsthistoriker. Zapperis Bestehen darauf, dass man Raffaels Frauenbildnisse der ersten Jahre des 16. Jahrhunderts keineswegs, wie so oft geschehen, auf das Vorbild der Mona Lisa zurückführen müsse, ist durchaus ernst zu nehmen – es wäre ohnehin absonderlich, wenn diese bloße Nachahmungsversuche wären: Sie würden hoffnungslos hinter Leonardos magischer Darstellung der Physiognomie, der Rhythmik der Raumformen und den feinartikulierten Stofflichkeiten zurückbleiben.

Dass auch Zapperi sich in einigen Details widerspricht, wiegt nicht schwer. So soll eine Dame, die andere "Rätsellöser" ins Spiel gebracht haben, schon deshalb ausscheiden, weil sie in Giulianos Biografie nicht auftaucht, doch Giuliano "vergaß" und verschwieg ja selbst seine zahllosen Mätressen.

Nein, ärgerlich an diesem sicherlich quotenmachenden Buch ist sein platter biografistischer Kurzschluss: Zapperis großsprecherische Behauptung, mit der wahrscheinlichen Klärung der romanhaften Entstehungsumstände sei "das Rätsel" dieses Bildes gelöst. Aus den Entstehungsumständen lässt sich nichts darüber sagen, was Leonardo künstlerisch wollte, und noch weniger darüber, warum das Bild ein großes Kunstwerk ist. Leonardo kann die Gelegenheit, dass er hier ganz unabhängig von einem natürlichen Vorbild arbeiten konnte, dazu benutzt haben, alle möglichen Dinge auszuprobieren, zumal Giuliano ein nachsichtiger Gönner gewesen sein muss.

Möglicherweise wollte er ergründen, wann und weshalb wir etwas als abwesend oder entrückt empfinden. Wer die Dame war und was sie dem kleinen Sohn zeigen sollte, war ihm vielleicht nicht wichtig, ebenso wenig wie seinen vielen Nachahmern: Sie waren an Kunst und nicht an Anekdoten interessiert.

Zapperi bekennt, er habe vor Beginn seiner Recherchen "nicht erwartet zu entdecken, dass das Bildnis keine reale Frau aus Fleisch und Blut" darstelle – zu Deutsch: Er hat es in naivster Bildtheorie als "Abbild einer wirklichen Person" empfunden, was angesichts eines solchen Bildes, das virtuos abstrakte Konstruktionen, Verfremdungen und Verkünstlichungen mit subtilen Suggestionen leiblicher Lebendigkeit verknüpft, schon verwundert.

Ist doch die Frontalbeleuchtung des Gesichts radikal antinaturalistisch (und nebenbei das Ergebnis von quasi-optischen Versuchen); ebenso die Augen, denen Tränensäcke und Wimpern fehlen, oder der berühmte Silberblick.

Doch gleichzeitig finden sich in dem Gemälde geradezu veristische Details: etwa die wohl krankhafte Verdickung der rechten Hand, die alles andere als natürlich und entspannt, vielmehr wie angeordnet auf der linken liegt. Oder das Maskenhafte der Mundpartie. Eine Art visueller Musik erzeugt dagegen die Art, wie Leonardo die Rhythmen der Gewandung und der Arme in der opernhaft-unwirklichen Kulisse weiterklingen lässt. Die vorspringende, plastilline Künstlichkeit des Gesichtes steht in vielfältigen Kontrasten zu dem gestuften Sfumato der umfassenden Felskulisse, doch gleichzeitig in geheimnisvoller Korrespondenz zu den verschiedenen Beleuchtungszonen der Felsformationen.

Mit einem Wort: Worin das "Rätsel" dieses Bildes besteht – so es denn eines gibt –, sagt uns kein Sterberegister, sondern allenfalls Auge und Empfindung.