Ein Mittel gegen allgemeine Verunsicherung

Fritz Trümpi in FALTER 38/2012 vom 19.09.2012 (S. 38)

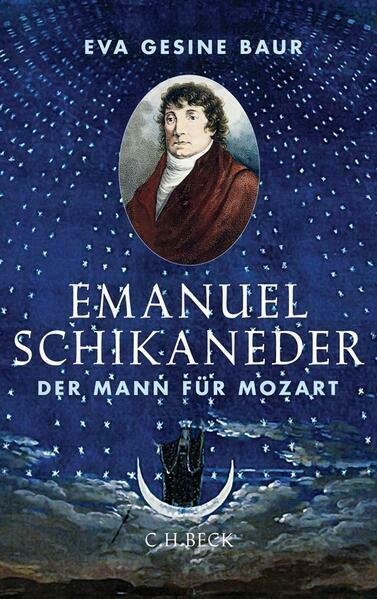

Dass Schikaneder der "Mann für Mozart" war, wie das im Untertitel ihres Buches behauptet wird, hat die Autorin wohl etwas zu wörtlich genommen: Eva Gesine Baur schließt das Leben des Johann Joseph Schickeneder alias Emanuel Schikaneder von dessen Geburt an mit jenem Mozarts kurz und rutscht so auf eine teleologische Interpretationsspur. Von dieser konzeptionellen Unschärfe abgesehen erzählt Baur Schikaneders Biografie aber auf Grundlage einer fundierten Recherche – und so, als wär's ein Roman. Klug angelegte Spannungsbögen verschränken sich mit einer schön gestalteten Sprache im schnittigen Präsensstil.

Der in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsene Schikaneder lernt am Jesuitengymnasium in Regensburg singen und musizieren, Dinge, die ihn faszinieren: "Bezaubern ist ein Handwerk, und er ist entschlossen, es gründlich zu erlernen." Als Leiter einer wandernden Theatertruppe tourt er durch Süddeutschland. Der bayrische Lakaiensohn sei, so erklärt Baur, von gleichem Schrot und Korn wie viele Zuschauer, weshalb er mehr Gefühle wecke als mancher gebildete Hofschauspieler.

1789 kommt Schikaneder nach Wien, wird künstlerischer Direktor des Freihaustheaters und landet als Librettist von Mozarts "Zauberflöte" (er mimt in der Uraufführung selbst den Papageno) einen fulminanten Coup: "Das beste Mittel gegen allgemeine Verunsicherung, über das Schikaneder verfügt, heißt Zauberflöte." Dennoch hat er Geldprobleme. Im Bau eines eigenen Theaters sieht er einen Ausweg: Das Theater an der Wien entsteht.

Als Zugpferd holt Schikaneder Beethoven ins Haus und lässt abwechselnd hohe Kunst und leichte Unterhaltung spielen. Doch die Konjunktur der Zauberopern geht zu Ende.

Zutiefst gekränkt nimmt Schikaneder 1806 nach langem Widerstand sein künstlerisches Ende zur Kenntnis und verlässt die Stadt. Erst zum Sterben kommt er nach Wien zurück – schwermütig, verwirrt und arm wie eine Kirchenmaus: "Das Ende Schikaneders am 21. September 1812 aber lässt sich mit der Kurzformel aller Tragödien überschreiben: Zu spät." Schikaneder hat in und für Wien Theatergeschichte geschrieben.