Komatöse Kräfte und Komik

Fritz Ostermayer in FALTER 41/2012 vom 10.10.2012 (S. 12)

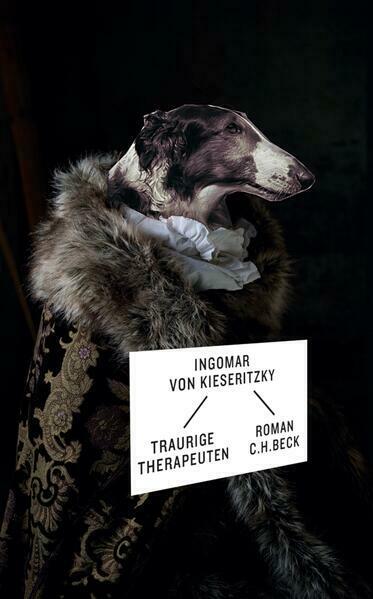

Ingomar von Kieseritzky meldet sich nach langer Pause mit "Traurige Therapeuten" in alter Form zurück

Weder will der Rezensent pampig erscheinen noch sich eine Kopfnuss von einem erzürnten Literaturwissenschaftler einhandeln, dennoch muss in aller Ruppigkeit gesagt sein: Gegen die herrlich durchgeknallte Menschenmenagerie, die Ingomar von Kieseritzky (Jg. 1944) in seinen Büchern auftürmt, stinkt Dostojewskis zwangsneurotisches Romanpersonal gehörig ab. Idioten und Dämonen sonder Zahl tummeln sich freilich da wie dort: bei Kieseritzky zu unserem höchsten Pläsier, beim großen Russen – so will es ein Rest Bildungsbeflissenheit – zu unser aller Erschaudern (featuring Katharsis).

Nun hat die Literaturwissenschaft schon seit längerem einen Narren daran gefressen, die Werke ihrer Größten auf deren bislang vor lauter Tiefsinnsuche übersehenen Humorgehalt hin abzuklopfen. Bernhard: klar, bereits in "Frost" Krypto-Komödiant. Kafka: Dessen Romanfragment "Amerika" berge vom Stummfilm inspirierte Slapstickstellen zum Sich-Zerkugeln.

Goethe: So manch beschwipstes Gespräch mit Eckermann sei von köstlichem Witz ob seiner mäandernden Verschwurbeltheit. Und Dostojewski? Dessen Beschreibung einer aus allen Fugen geratenen Party in "Die Dämonen" pries Eckhard Henscheid bereits in den 1970er-Jahren als Meisterstück der Hochkomik. Es scheint, als wolle man sich der Bodenhaftung von schreibenden Titanen durch das Sichten humoristischer Brosamen vergewissern. Zum prallen Leben gehöre halt auch ein Quäntchen Heiterkeit – aber bitte nicht zu viel, sonst verdirbt es uns gar noch die Tragik. Diese speziell deutsche Unart der Hierarchisierung von Literatur in hohe Sphären des Tragischen und Niederungen der Komödiantischen erhebt die Martin Walsers und Botho Sträuße bis heute in den Rang potenzieller Literaturnobelpreisträger, während ein Sprachgenie wie Ingomar von Kieseritzky sich am "Kasseler Literaturpreis für Grotesken Humor" (1999) erfreuen darf.

"Das Buch der Desaster", "Kleiner Reiseführer ins Nichts" oder "Da kann man nichts machen" – allein die wunderbaren Romantitel lassen die komatösen Kräfte erahnen, die in Kieseritzkys Helden schlummern und ein "Gelingen" von was auch immer per se vereiteln. Einen gewaltigen Huscher haben sie alle, manche Marode beherbergen in sich nur zig Neurosen, bei anderen gesellen sich dazu noch Phobien und Animositäten ohne Ende.

Die wahren Katastrophenprofis aber erkennt man an ihrer allumfassenden Devastiertheit in der Birne und in den müden Knochen. Das sind die komischsten Vögel in Kieseritzkys Narratorium, deren Lebensmaxime ein gewisser Dr. Knock (natürlich selbst multipel gespalten) so auf den Punkt bringt: "Was ich nicht dulden kann, ist, dass die Gesundheit Ausmaße einer Provokation annimmt."

Der Titel "Traurige Therapeuten" verballhornt nicht nur den 1955 erschienenen Reisebericht "Traurige Tropen" des berühmten Ethnologen und Strukturalisten Claude Lévi-Strauss (wunderlicher erster Satz: "Ich verabscheue Reisen und Forschungsreisende"), sondern bezieht sich auch auf die amüsante Feldstudie "Traurige Insulaner" von Nigel Barley, einem nicht unspleenigen Völkerkundler von kaum zu leugnender britischer Herkunft. Und wie sich diesen Erforschern "fremder" Völker das zu erforschende Objekt oft als Spiegelbild der eigenen Fremdheit darstellt, so befremdend erscheint auch Kieseritzkys Protagonisten ihr Blick auf das eigene Volk, die eigene Familie, auf sich selbst.

Dieses Fremdeln gegenüber dem Nahen und Nächsten ist oft zum Brüllen komisch. Nehmen wir nur Arthur Singram. Als Erzähler das lädierte Zentrum dieses Romans, macht er sich in einem Schweizer Sanatorium daran, seine Lebensgeschichte unter alleiniger Berücksichtigung sämtlicher Blessuren und Scherereien, die man sich im Umgang mit der Wirklichkeit so einfängt, schriftlich zu fixieren: das Gscher mit der Damenwelt und der damit verbundene sexuelle Dauernotstand, das Gfrett mit sämtlichen Verwandten, der Jammer mit Parasiten, die einem als "beste Freunde" die besten Weine wegsaufen usw.

Selbstverständlich kommt die Arbeit an den Memoiren nicht recht von der Stelle, was sich für den Leser jedoch mehr als auszahlt, weil Herr Singram in seiner Schreibnot in den Tagebüchern seiner Vorfahren blättert, die alle – wie er selbst – weltflüchtige Misanthropen waren, zur Fauna jedoch eine ans Sodomitische nicht immer nur grenzende Liebe hegten. Urgroßvater Iron war noch Zobeljäger, sein Sohn Edward unterhielt einen abgefuckten, aber dafür umso liebevoller gehätschelten Privatzoo, dessen Sohn Max malte riesige Ölschinken vollgestopft mit kopulierenden Tierchen und zeugte in einem Anfall künstlerischer Erschöpfung Arthur, den Chronisten, der sich selbst als Teilzeit-Tiertherapeut um wohlstandsverwahrloste Viecher kümmert.

Auch das freilich vollkommen erfolglos, weil sich der zerrüttete Bonvivant nebenbei auch noch mit Studien herumschlägt, die ihn seit Jahrzehnten mental überfordern, etwa dem Konvolut "Über die Theorie und Praxis des Winterschlafs" oder einer selbstredend in den Anfängen steckengebliebenen "Geschichte des Schwachsinns".

Kieseritzkys geplagte Melancholiker folgen stets demselben Schema: Zuerst ist da eine Anmaßung, aus der resultiert eine komplette Überforderung, die zwangsläufig in ein klägliches Scheitern mündet. Treffend erkannte 2001 der Rezensent der Frankfurter Rundschau in Edward A. Murphy den Ahnherren von Kieseritzkys Romanfamilie. Murphys Satz "If anything can go wrong, it will" haben sich hier alle hinter die Ohren geschrieben. Sie wissen, dass das Scheitern zur genetischen Grundausstattung des Menschen gehört und eine verdammt produktive Kraft sein kann, von der die blöden Sieger keine Ahnung haben.