Ein Berserker der aristokratischen Vernunft

Thomas Leitner in FALTER 41/2014 vom 08.10.2014 (S. 39)

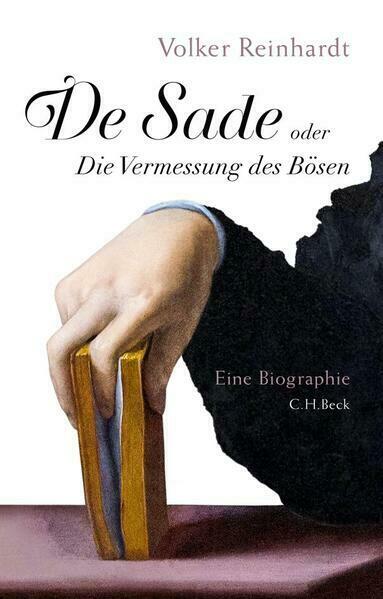

Geschichte: Eine Biografie des Marquis de Sade erklärt den Strukturwandel der französischen Aristokratie

Jahrhunderte behäbiger Dominanz einer Adelsfamilie auf ihren Ländereien in der sehr provinziellen Provence finden ihr Ende durch den ersten ehrgeizigen Spross seit Generationen. Bis jetzt hatte man sich mit den Früchten der Arbeit der Leibeigenen und Vasallen begnügt und sich daneben in ehrendem Gedenken an die bedeutsamste Figur der Familiengeschichte ergangen: Man schmückte sich mit der Laura Petrarcas (wie übrigens so manch anderes Geschlecht auch).

In der Regierungszeit Ludwig XV. präsentierte sich Jean-Baptiste de Sade bei Hof, ein schon lange nicht genutztes Vorrecht eines altaristokratischen Clans. Damit strebte er einen Platz im offiziellen Leben der Nation an. Dies gelang ihm in Zeiten der Umwälzung nach der zeremoniellen Erstarrung des seine Epoche überlebenden Sonnenkönigs recht gut. Trotz der Konkurrenz des neu entstandenen Beamtenadels steht er als Diplomat, aber auch als frivoler Schriftsteller seinen Mann.

Noch ist der Protagonist dieser Biografie nicht geboren, und schon ist es dem Autor gelungen, den Leser in seinen Bann zu schlagen: Selten wurde Struktur und Wandel der französischen Aristokratie so knapp und verständlich dargestellt.

Ein schillerndes Individuum in komplexen genealogischen Verhältnissen und in den Brüchen seiner Zeit vorzustellen ist das Hauptanliegen von Volker Reinhardt, Professor für Geschichte der Neuzeit in Fribourg. Er hat bisher u.a. faszinierende Porträts der Medici und der Borgia geliefert, nun beweist er seine Meisterschaft an einem besonders anrüchigen Exempel der höfischen Gesellschaft: Marquis Donatien Alphonse François de Sade (1740–1814).

De Sade ist heute nicht nur bekannt als Verfasser einer Reihe pornografischer, philosophischer und kirchenkritischer Romane, mit denen er Einfluss auf die Entwicklung von Literatur und Kunst nahm, von seinem Namen ist auch der Begriff Sadismus abgeleitet.

Reinhardt stellt seine Lebensführung und Weltbild als widerständiges Produkt der kulturellen und gesellschaftlichen Vorgaben über die Zäsuren der Lebenszeit hinweg plastisch und plausibel dar. Wie der Marquis Verlogenheit und Verkommenheit der Herrschaftsverhältnisse durchschaut und geradezu verteufelt, sich aber seinen protegierten Platz zu sichern weiß, ist Ausdruck innerer Zerrissenheit und äußersten Opportunismus zugleich.

Ob als blutjunger, smarter Militär im Ancien Régime, als tugendbesessener Eiferer bei den Jakobinern, ja selbst im Gefängnis noch gehätschelt und eine Rolle als Theaterdirektor spielend – immer bleibt er ein Verfolgter und Privilegierter zugleich. Sein Gedankengebäude hingegen scheint von solch Widersprüchen nicht geprägt.

Sein radikaler Rationalismus und Atheismus führen in einen monistischen Materialismus, in dem "Natur" zur einzig existierenden Substanz wird. Diese allerdings ist, anders als bei Rousseau, nicht "gut", sondern wird vom Recht des Stärkeren regiert. Angesichts der Natur geht die menschliche Freiheit verloren: "(

) das Verbrechen ist ein Modus der Natur, eine Methode, den Menschen anzutreiben. Warum soll ich mich nicht genauso durch das Verbrechen bewegen lassen wie durch die Tugend? Die Natur braucht das eine wie das andere. (

) die einzige Art, der Natur zu dienen, (besteht) darin, ihren Wünschen blind zu folgen", heißt es in "Die 120 Tage von Sodom". Ein kruder Monismus, der in seiner Rigorosität als ein düsteres Gegenbild zu dem Pantheismus eines Spinoza oder Goethe erscheint.

Mechanisch folgen die Akteure von de Sades zentralen Werken ("Die 120 Tage von Sodom", drei Fassungen von "Justine und Juliette") dunklen Gesetzen der Grausamkeit, die in paradoxer Weise an Calvins Prädestination gemahnen. Die Romane werden ausführlich dargestellt, sorgfältig unterscheidend zwischen dem zwar orgiengesättigten, aber nie menschenverachtenden Leben des Autors und dem Wirken der von ihm erfundenen Monster.

Die Lektüre der Romane wird man sich nach dieser Biografie wohl sparen können, vielleicht mit Ausnahme der frühen, Fragment gebliebenen Reiseerinnerungen aus Italien, in denen Religionskritik und sensibler Kunstverstand reizvolle Detailstudien ergeben.

Die Wirkungsgeschichte, der die abschließenden Kapitel gewidmet sind, zeigt denn auch, dass der große Nachhall, der von de Sade ausgeht, mehr in den Widersprüchen seiner Existenz als in seinem Werk begründet ist. Seine Zeitgenossen schon bestach er mit seinem Charme und wurde dennoch mehrfach zum Tode verurteilt. Selbst in der Kaiserzeit, "gnadenhalber" in die Psychiatrie verbracht, erlaubte es ihm seine Stellung, mit den Insassen Stücke aufzuführen, zu denen die Pariser Schickeria pilgerte. 1814 entschlief der übergewichtige Marquis friedlich im Irrenhaus von Charenton.