Woran die Türkei sich offiziell nicht gerne erinnert

Christine Zeiner in FALTER 12/2016 vom 23.03.2016 (S. 20)

Zwei Bücher rekonstruieren den „Aghet“, den ersten Genozid des 20. Jahrhunderts, an den Armeniern im Frühjahr 1915

Armenien ist normalerweise nicht der Hotspot der internationalen Berichterstattung. Die meiste Aufmerksamkeit bekommt das Land im Kaukasus rund um den 24. April, an dem des Genozids gedacht wird, des sogenannten Aghet (Katastrophe), wie die Armenier jene grauenvollen Ereignisse nennen, die im Frühjahr 1915 begannen. Sie sind als der erste Genozid des 20. Jahrhunderts in die Geschichte eingegangen. In Armenien selbst spielt das Thema aber nicht bloß zum Gedenktag eine Rolle: Die Angst der Armenier vor erneuten Übergriffen sitzt tief, das zeigt sich auch in der ambivalenten Haltung zu Russland.

Man schimpft zwar auf Russland und auf die Verbandelungen der armenischen Politiker mit Moskau – aber: „Wenn uns Aserbaidschan oder die Türkei angreift, hilft uns nur Russland“, sagt Hasmik, eine 30 Jahre alte Armenierin in Jerewan.

Im Sommer letzten Jahres war das Zentrum der Hauptstadt voll mit wütenden Menschen, die gegen die korrupte Regierung und die katastrophale wirtschaftliche Lage im Land demonstrierten. Die Politik würde nichts dafür tun, um die Armenier zusammenzuhalten.

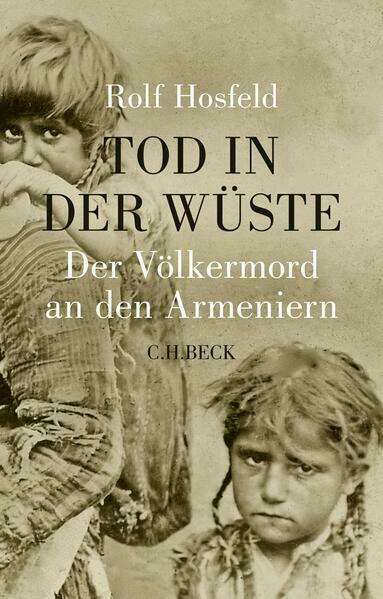

„Dabei sind wir ohnehin schon so wenige“, sagt Demonstrantin Hasmik und verweist damit neben den Tausenden, die in den letzten Jahren ausgewandert sind, auf die rund 1,5 Millionen Armenier, die vor hundert Jahren vertrieben und ermordet wurden. Die Türkei bleibt für Armenier die Bedrohung schlechthin. Zwei deutsche Autoren – Jürgen Gottschlich mit „Beihilfe zum Völkermord“ und Rolf Hosfeld mit „Tod in der Wüste“ – setzen sich mit den Wurzeln dieses Gefährdungsgefühls auseinander, auf unterschiedliche, aber jeweils lesenswerte Weise.

Einen soliden historischen Überblick bietet der deutsche Kulturhistoriker Hosfeld. Der Ausgangspunkt für das anhaltende Gefühl der Bedrohung vieler Armenier lässt sich nicht mit dem 24. April 1915 datieren, das legt Hosfeld noch einmal ausführlich dar.

Anfeindungen, auch Massaker erlebten Armenier auf osmanischem Territorium bereits vor dem Sommer 1915. Bevor Hosfeld auf das systematische Morden ab 1915 eingeht, schildert er Übergriffe im 19. Jahrhundert und die Hintergründe dieser Verbrechen.

Türkischer Ultranationalismus

Das Osmanische Reich ist 1875 bankrott, der Balkan rebelliert, der Vielvölkerstaat bröckelt. Wie Hosfeld schreibt, antwortet der Sultan mit der Idee eines osmanisch geprägten Islam, der das Land einigen soll – „der Versuch einer inneren Reichsgründung mit den Methoden eines Kulturkampfs“.

Dieser Versuch richtete sich gegen das als aggressiv angesehene christliche Europa, dem unterstellt wurde, im Osmanischen Reich – unterstützt von den dortigen christlichen Minderheiten – den Islam zerstören zu wollen. Hosfeld führt präzise die Jahre vor dem Ersten Weltkrieg aus, mit der Jungtürken-Bewegung, die gegen den Sultan kämpfte, beschreibt deren „fortschreitende Radikalisierung“ und schließlich die „Kultur eines türkischen Ultranationalismus“. Den Weltkrieg wollte die jungtürkische Regierung, wie der Innenminister und spätere Regierungschef Mehmet Talât Pascha sagte, nutzen, um – mit Blick auf die Zeit danach – mit den „inneren Feinden gründlich aufzuräumen“. Das hatte Talât auch deutschen Diplomaten mitgeteilt. Die Regierung des Deutschen Reichs habe also bereits im Juli 1915 von der Absicht der Jungtürken gewusst, die Armenier auf dem türkischen Territorium zu vernichten, betont Hosfeld.

Deutsche Mitschuld am Genozid?

So weit wie Gottschlich geht er aber nicht. Hosfeld sagt, das Deutsche Reich habe den Genozid „toleriert“ und sich „moralisch gleichgültig“ verhalten. Für Gottschlich steht fest, dass die Deutschen nicht nur Zuschauer gewesen seien. Gottschlich verknüpft in seinem Buch Geschichte und Gegenwart, Kultur und Politik, sein Blick ist breiter. Er erzählt anschaulich, was das Deutsche Reich, das danach strebte, gegenüber „Großbritannien eine ebenbürtige Weltmacht zu werden“, zu der Verbindung mit dem Osmanischen Reich motivierte.

Gottschlich schildert das unter anderem anhand der Entdeckungsgeschichte des Pergamonaltars. Den Altar – heute ein Touristenmagnet – hat Carl Humann wiedergefunden und nach Berlin gebracht: ein Symbol für den neuen Einfluss des Kaiserreichs. Sohn Hans Humann, Marineattaché, war ein enger Vertrauter des türkischen Kriegsministers Enver Pascha. Die Verbrechen an den Armeniern beurteilte er als „hart, aber nützlich“. Das Osmanische Reich wurde ohne „innere Feinde“ als stärkerer Bündnispartner angesehen, also ohne die Armenier, die angeblich einen Aufstand und eine Zusammenarbeit mit dem Kriegsgegner Russland planten. Gottschlichs These: Das Deutsche Reich habe sich aktiv am Genozid beteiligt und, indem es seine türkischen Verbündeten unterstützte, den Völkermord letztlich erst ermöglicht.

Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg etwa schrieb, das einzige Ziel des Deutschen Reiches sei es, „die Türkei bis zum Ende des Krieges an unserer Seite zu halten, gleichgültig, ob darüber Armenier zu Grunde gehen oder nicht“.

Gottschlich ist Journalist, langjähriger Türkei-Korrespondent der taz, das merkt man dem Buch positiv an. Neben den Ergebnissen seiner Recherche in türkischen und deutschen Archiven baute Gottschlich Reportageelemente ein. Er nimmt den Leser beispielsweise mit auf seine Fahrt in den Südosten der Türkei, in das Bergdorf Süleymanlı, einst Zeytun, den „Ausgangspunkt für die Tragödie im Osmanischen Reich“. Und mit der Schilderung seines Rechercheaufenthalts in Bergkarabach verdeutlicht Gottschlich auch das zwiespältige Verhältnis zu Russland.

In dieser Rezension ebenfalls besprochen: