Verdrängung, Askese und Arbeitssucht

Alfred Pfoser in FALTER 41/2016 vom 12.10.2016 (S. 45)

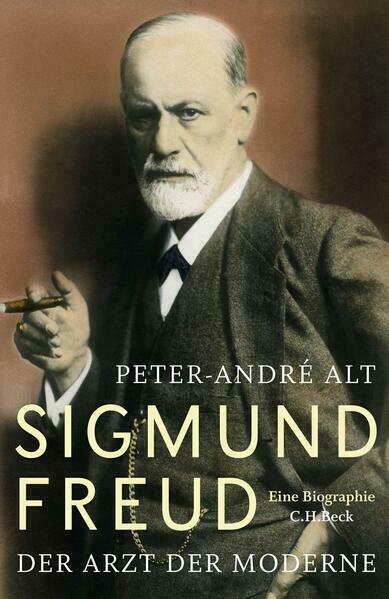

Psychoanalyse: Peter-André Alt knöpft sich die Schwächen von Sigmund Freud vor und rettet ihn für die Zukunft

Schreiben über Freud – das war und ist ein Trapezakt. Freud hat bereits zu Lebzeiten seine Biografie verwaltet, indem er die Genese der Psychoanalyse Revisionen unterzog, seine Schriften interpretierte und modifizierte, persönliche Dokumente vernichtete oder ihre Vernichtung anordnete.

Nach seinem Tod haben Schüler und Gefährten wie Ernest Jones oder Max Schur voluminöse Biografien vorgelegt. Gleichzeitig ist im Lauf der Jahrzehnte die Freud-Kritik angetreten, um partiell bis fundamental am Denkmal zu rütteln. Zuletzt etwa seine Enkelin Sophie Freud, die dem Großvater vorwarf, er hätte wenig von Sexualität verstanden, sonst hätte er sich nicht mit Theorien wie der über den „Penisneid“ produziert.

Blick durchs Schlüsselloch

Es gehörte zum Bauprinzip fast aller Freud-Biografien, dass sie sich der Psychoanalyse als Methode verpflichten. André-Peter Alt, der Verfasser der neuen, wahrlich beachtlichen 1000-Seiten-Biografie „Freud“, verfährt ebenso. Sein Prinzip: „Man darf die Lebenserzählung nicht gegen die Interpretationsprinzipien der Psychoanalyse anlegen, aber ihnen auch nicht dogmatisch verfallen.“

Bei aller Sympathie und Verehrung tritt Alt an, auch Freuds Schwächen, Neurosen und Verdrängungen, Fehlleistungen und Familienkonstellationen zu diagnostizieren, um seine herausragende Leistung in der Geschichte der Moderne besser zu verstehen.

Alt, Professor für Literaturwissenschaft an der FU-Berlin und derzeit ihr Präsident, hat Erfahrung in dem Metier. Er hat Biografien über Schiller und Kafka veröffentlicht. Auch in „Freud“ verfährt er nach bewährter Methode, indem er gleichzeitig in zwei Werkstätten arbeitet: Einerseits führt er alle Informationen über Freuds Leben in eine kurzweilige Erzählung zusammen und kann dabei, in Auswertung der Forschung, mit vielen neuen Details aufwarten. Alts Biografie bedient reichlich die Lust des Schlüssellochblicks.

Wer eine große Heldengeschichte erwartet, wird hier nicht fündig. Alt porträtiert die Überfigur des 20. Jahrhunderts, indem er uns den Menschen Sigmund Freud in seinem alltäglichen Umfeld, mit seinen Gewohnheiten und Marotten preisgibt.

Der zweite Schwerpunkt des Buches ist der Wissenschaftsgeschichte gewidmet. Alt fasst die labyrinthische Genese der Psychoanalyse zusammen. Dazu gehört auch die breite Darstellung der Freundesnetzwerke, in denen Freud mit ungestümer Energie und Konfliktfreudigkeit seine Entdeckungen vorantrieb.

Wissenschaft und Lustprinzip

Die Geschichte der psychoanalytischen Einfallsverwertung war komplex und gehorchte nicht selten dunklen Erinnerungen, Spurenverwischungen, Abgrenzungen. Evident war die Verwandtschaft mit Schopenhauer und Nietzsche, mit der Frühromantik oder der zeitgenössischen Literatur wie Schnitzler oder Kafka. Seine Theorie war keineswegs voraussetzungslos, entsprang nicht nur den Enthüllungen auf der Coach. Alt baut Freud in Kontexte ein.

Es gehört zu den Merkwürdigkeiten in der Entstehung der Psychoanalyse, dass Freud, der die westliche Welt schockierte, als er die grundlegende Bedeutung der Sexualität für das individuelle wie kollektive Leben entdeckte, selbst weitgehend asexuell war. Er fasste es als Privileg auf, sein eigenes Triebleben auf dem Altar der Wissenschaft zu opfern.

So offen er im Kontext seiner Zeit sexuellen Praktiken begegnete, so klar kam für sein eigenes Leben nur ein Lebensmodell infrage, mit dem die katholische Sexualmoral ihre Freude gehabt hätte.

Freud lehnte die Masturbation ab, versagte sich voreheliche Sexualität, verabscheute Präservative und hielt den Coitus interruptus für einen Krankmacher. In der Ehe mit Martha Bernays beendete er den Sexualkontakt, als mit Anna das jüngste seiner sechs Kinder unterwegs war.

Sexuelle Abstinenz und Zurückhaltung bildeten für ihn die Voraussetzung für die tagtäglich intensive Befassung mit seinem Schlüsselthema. „Die Wissenschaft ist die vollkommenste Lossagung vom Lustprinzip“, war Freud überzeugt.

Müdigkeit und Spannungszustände

In den vielen Lebensdetails, die Alt plastisch ausbreitet, sticht eine Konstante besonders hervor: Freuds Leben war geprägt von einem übermächtigen Bemühen um Bewusstheit und Disziplin, um Selbstbeobachtung und Arbeitseifer. Er war ein Paradeexemplar der von ihm so bezeichneten Triebsublimierung.

Schon in der Kindheit, zur Zeit des Studiums, in den Jahren der Verlobung, in der Formung der neuen Lehre legte er sich den eisernen Panzer der Arbeitssucht zu. Der körperliche Preis war die permanente Überlastung. Seiner zukünftigen Frau mutete er zu, sie 15 Monate nicht zu besuchen (obwohl das durchaus möglich gewesen wäre).

Nächte wurden durchgearbeitet, der gesellschaftliche Kontakt war reduziert, Einsamkeitsgefühle plagten ihn. Studienkollegen fanden seinen Ernst und seine Nachdrücklichkeit anstrengend. Um Müdigkeit auszuschalten, rauchte er mehr als 20 Zigarren täglich, um Unruhe und miese Stimmung zu unterdrücken, nahm er Kokain und empfahl das von ihm lange gepriesene weiße Pulver auch seiner Braut.

Schon früh hielten ihn nervöse Spannungszustände, Herzrhythmusstörungen, Blutungen und permanente Erkältungen in Bann. Seinen Berliner Freund Wilhelm Fließ, mit dem Freud nicht nur seine wissenschaftlichen Entdeckungen, sondern auch die Geheimnisse der eigenen Neurosen teilte, konfrontierte er mit seinen Todesängsten. Die Selbstanalyse, die Freud jahrelang anstrengte und die als Geburtsstunde der neuen Lehre bezeichnet werden kann, entsprang der bitteren Not der eigenen Befindlichkeit.

Anknüpfungspunkte für die Zukunft

Alt betont die Defizite in den Lehrjahren. Der frühe Freud musste erkennen, dass er kein guter Arzt und seine Stärke die Theorie war. Für Freud war das Spital ein Gruselkabinett, das man nur mit größter Abstumpfung ertragen konnte.

Wo immer massive körperliche Leiden auftraten, fühlte er sich inkompetent. Bewusst überließ er schwere Fälle den Klinikern.

Alt erkennt hier einen der Gründe, wieso Freud auch später dazu neigte, physische Symptome zu übersehen, sie allein auf psychische Ursachen zurückzuführen und die Psychoanalyse von der biologischen bzw. biochemischen Forschung abzugrenzen.

Er fordert Respekt für Freud ein, indem er konstatiert, dass sein Vermächtnis Herausforderung geblieben und noch lange nicht zu einem Ende gekommen ist. Freuds Entdeckung der besonderen Beschaffenheit des Triebhaushalts, seiner Logik und Befriedigung gehört zu den ganz großen Leistungen der Moderne.

Auch wenn sich heute Freuds Kritiker an seinem Dogmatismus, seinem Geschlechterbild, seinem Verständnis abweichender sexueller Praktiken und der Monokausalität der Kulturtheorie reiben, Freuds Ergebnisse bleiben Anknüpfungspunkte für die Zukunft.