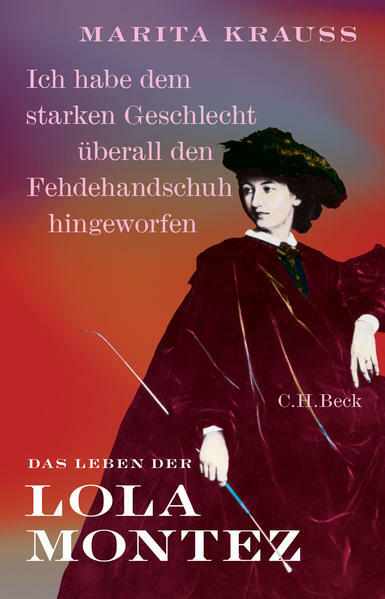

Das Riot Girl der Romantik

Michael Omasta in FALTER 7/2021 vom 17.02.2021 (S. 36)

Von dem Moment an, als sie die Bühne betrat, hat Lola Montez (1821–1861) die Fantasie des Publikums beflügelt. Sie war Tänzerin, Sängerin, Autorin und Vortragskünstlerin und immer für einen Skandal gut. Etikette bedeutete ihr nichts. Sie verkehrte in den höchsten Gesellschaftskreisen, wurde Dutzender Affären bezichtigt und verstand es, selbst völlig haltlose Gerüchte für sich zu nutzen. Sie trat nicht für die Rechte der Frauen ein, sondern nahm sie sich einfach.

„Ich habe dem starken Geschlecht überall den Fehdehandschuh hingeworfen und ihm gezeigt, wie wenig Recht es hat, sich in moralischer Hinsicht über uns Frauen zu erheben“, sagt Montez in ihren Memoiren über sich selbst. „Ich habe den Frauen gezeigt, daß – wenn sie verständen, die Schwächen der Männer zu nützen, sie überall aufhören würden, das schwache Geschlecht zu sein. Es wäre kein Unrecht, sich jedes Vortheils gegen die Eitelkeit und Anmaßung der Männer zu bedienen.“

Ihre außergewöhnliche Erscheinung wurde von Malern, Karikaturisten und Pionieren der fotografischen Porträtkunst verewigt. Franz Grillparzer modellierte die Titelfigur seines Trauerspiels „Die Jüdin von Toledo“ nach ihr, mehrere Operetten und Musicals tragen ihren Namen; zuletzt entstand „Lola M.“, eine „abenteuerliche Oper“ von und mit dem bayrischen Liedermacher Georg Ringsgwandl.

Auch das Kino hat sich ihres Lebens wiederholt angenommen. Am prominentesten Max Ophüls’ „Lola Montez“, ein 1955 unter nie gesehenem Aufwand in deutscher und französischer Version gedrehter Film mit Martine Carol, der die markantesten Stationen ihrer Karriere als ausufernde Zirkusshow inszeniert und in dem Satz des unheimlichen Ringmeisters (Peter Ustinov) gipfelt: „Wer Lola besaß, der war von ihr besessen.“

Doch wer war diese Femme fatale tatsächlich, deren Geburtstag sich am 17. Februar zum 200. Male jährt? Eine „Kunstfigur“, die sich, wie man heute gerne sagt, immer wieder „neu erfunden“ hat. So lautet in Kurzform die Antwort der Historikerin Marita Krauss, die gerade eine ausgezeichnete Biografie über das Leben der Lola Montez veröffentlicht hat.

Geboren als Eliza Rosanna Gilbert, entstammte sie der Ehe eines britischen Offiziers mit der illegitimen Tochter eines Parlamentsabgeordneten. Sie wächst in Schottland unter fremder Obhut auf, besucht eine Boarding School mit Französischklassen für Mädchen und später ein vornehmes Internat im südenglischen Bath. Mit 16 brennt sie mit dem 29-jährigen Leutnant Thomas James nach Irland durch.

Sie folgt ihrem Mann, als er nach Indien beordert wird, doch die Ehe ist von kurzer Dauer. „Er trank wie ein Deutscher und schlief wie ein Bär“, schreibt sie in ihren Memoiren. Bereits auf der Heimreise nach England fängt sie eine Liaison mit George Lennox an, dem gleichaltrigen Spross einer Adelsfamilie. Was folgt, ist ein Scheidungsprozess, der sich über ein Jahr hinzieht – am Ende steht sie ohne Mann, ohne Liebhaber und ohne jeden finanziellen Rückhalt da.

Genau in dem Moment spielt sich die mittlerweile 22-Jährige als Künstlerin namens Maria de los Dolores Porrys y Montez, kurz: Lola Montez, in den Vordergrund des öffentlichen Interesses. Für ambitionierte junge Frauen bietet im 19. Jahrhundert die Bühne eine der raren Alternativen zu Armut oder Abhängigkeit. Eine spektakuläre Biografie wird lanciert – sie sei Spanierin, die Tochter verbannter Adeliger und Witwe eines hingerichteten Rebellen –, und im Juni 1843 absolviert sie in London ihr Debüt als „spanische Tänzerin“.

Mit klassischem Ballett haben ihre Darbietungen, die oft zwischen den Akten einer Oper – in diesem Fall Rossinis „Barbier von Sevilla“ – stattfinden, nichts zu tun. Ihre Wirkung verfehlen sie dennoch nicht, wie mitunter begeisterte Kritiken bezeugen: „Die spanische Tänzerin tanzt mit dem Körper, den Augen, dem Kopf, dem Hals und mit dem Herzen.“

Die nächsten Stationen ihrer Karriere sind Dresden, Berlin, Warschau, Danzig, sie tritt vor den gekrönten Häuptern halb Europas auf. Mehrmals kommt es am Rand dieser Tournee zu skandalösen Zwischenfällen, etwa als die Künstlerin einem Uniformierten eins mit ihrer Reitgerte überzieht oder bezahlte Störenfriede sie von der Bühne buhen.

Schließlich, auf Empfehlung des Komponisten Franz Liszt hin, mit dem ihr auch sogleich eine Affäre nachgesagt wird, reist sie nach Paris. Doch der Erfolg in Europas Kulturmetropole bleibt überschaubar, zumindest bis sie den Zeitungsherausgeber Alexandre Dujarrier kennen und lieben lernt. Allerdings ist auch dieses Glück nicht von Dauer, der Verleger stirbt im Duell mit einem Konkurrenten.

Im Herbst 1846 reist Lola Montez nach München und es beginnt jene folgenschwere Episode ihres Lebens, die in keinem Film, keinem Buch, keiner Geschichte über sie fehlt. Sie möchte im Hoftheater auftreten und ersucht um Audienz bei Ludwig I. von Bayern, den sie auf Anhieb in ihren Bann schlägt. „Lola Montez hat Eindruck auf mich gemacht“, zitiert die Historikerin Krauss aus privaten Aufzeichnungen des Königs: „Das 60-jährige Bürschchen ist wieder etwas verliebt.“

Es dürfte eine recht keusche Liebe gewesen sein, die Ludwig mit Lola verband. Die vielen schlechten Verse, die er der Liebsten schmiedete, haben durchaus etwas Rührendes. Wie der katholische Ludwig dieses Verhältnis mit seinem Glauben und seiner Ehe vereinbaren konnte, muss wohl sein Geheimnis bleiben.

Mit seiner Sparsamkeit ist es jedenfalls vorbei: Er richtet ein Palais für die Geliebte ein, erhebt sie zur Gräfin von Landsfeld und lässt ihr ein stattliches Einkommen von 10.000 Gulden jährlich zukommen. Ludwig unterstützt sie auch Jahre später noch, selbst nach dem Ende ihrer Beziehung – und dem Ende seiner Regentschaft infolge einer 1848er-Revolution en miniature, an der das Techtelmechtel mit Lola Montez nicht ganz unschuldig war. Sie brachte Minister zu Fall und das Volk gegen sich auf. Am 19. März 1848 dankte König Ludwig zugunsten seines Sohnes Maximilian II. ab. Lola Montez befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits außer Landes.

Natürlich bildet diese Münchner Zeit auch das Herzstück des deutschen Stummfilms „Lola Montez“ (1922), der mit wenigstens drei verschiedenen Titelzusätzen – „Die Tänzerin“, „Die Kurtisane“ oder „Die Kokotte des Königs“ – beworben wurde. Von allen Filmen, die sich dieser bewegten Vita angenommen haben, dürfte dieser der einzige sein, der von einer Frau produziert wurde. Ellen Richter, eine gebürtige Wienerin, hatte als Star des Kinos der Weimarer Republik nicht nur eine eigene Produktionsfirma, sondern in Willi Wolff, ihrem Ehemann, auch einen versierten Autor und Regisseur an der Hand. Die Hauptrolle übernahm sie selbst.

Lola Montez, bekräftigte Richter, sei „eine der liebsten Rollen“, die sie jemals gespielt habe, „und die mir, wie ich glaube, auch wirklich gelungen ist“. Einer der ersten Zwischentitel im Film stellt sie als Frau vor, die „die Weltordnung auf den Kopf stellt“, und tatsächlich erweist sie sich gegenüber Männern als ebenso schlagfertig wie schlagkräftig. Sie zeigt keinerlei Respekt vor Autoritäten, führt stets das Kommando. Großartig die Szene, in der sie nach einem Verriss ihres Auftritts auf eine redaktionelle Entgegnung besteht und die Kritik kurzerhand korrigiert: „greulich“ wird zu „erfreulich“, „spaßig“ zu „raßig“, „Verrücktheit“ zu „Verzücktheit“.

Bemerkenswert ist, dass Lola Montez hier auf dem Höhepunkt ihrer Strahlkraft und ihres Einflusses gezeigt wird, ihr späteres Leben und tragisches Ende hingegen elegant nur durch einen kurzen Schlusstitel („Am 17. Januar 1861 starb Lola Montez an der Schwindsucht im Armenhause zu New York“) vermeldet wird. Der Film verzichtet auf billige melodramatische Effekte, er heischt nicht um Mitgefühl für seine selbstbewusste Heldin.

Die zeitgenössische Kritik war voll des Lobes für den Film. „In Ellen Richter findet die schöne Spanierin eine vollendete Verkörperung“, zeigte das Prager Tagblatt sich erfreut, und Paimann’s Filmlisten aus Wien befanden „die Regie flott und ohne die bei Kostümfilmen ansonst häufigen Längen“. Dem kann man nur zustimmen, insbesondere seitdem der Film neuerdings in einer rekonstruierten Fassung vorliegt, die im Herbst beim Stummfilmfestival in Pordenone uraufgeführt werden soll.

Ellen Richter und Willi Wolff emigrieren 1940 nach Amerika, so wie Lola Montez fast ein Jahrhundert vor ihnen. 1851 kommt sie, in England zuvor der Bigamie angeklagt, in New York an und stellt am Broadway eine Show auf die Beine. Der Erfolg wird von der eigens für sie verfassten Revue „Lola Montez in Bavaria“ noch übertroffen: Sie geht auf Tournee durch die Vereinigten Staaten und spielt sich quasi selbst.

Durch die Heirat mit dem Journalisten Patrick Hull erlangt Maria Dolores Eliza Rosanna Landsfeld Heald, wie sie sich nunmehr nennt, die amerikanische Staatsbürgerschaft. Und sie kreiert ihre berühmteste Tanznummer, den „Spider Dance“, eine Pantomime, bei der sie – auf der Suche nach vermeintlichen Spinnen – ähnlich wie beim Cancan die Unterröcke hochwirbelt. Damit tourt sie 1855 sogar durch Australien.

Zuallerletzt verdient sie ihren Lebensunterhalt als Autorin. Abgesehen von ihren Memoiren (1849 erschienen) veröffentlicht Montez mehrere Schönheitsratgeber. „The Arts of Beauty“, der auch Tipps für Männer bereithält, wird zum Bestseller. Schließlich macht die Frau, die als Lola Montez berühmt wurde, noch Karriere mit Vorträgen über „Heldinnen der Geschichte“, „Das Volk von Amerika“ oder zum Thema „Galanterie“, wo es heißt: „Was man ‚platonische Liebe‘ nennt, wird immer von denen abgestritten, die selbst unfähig sind, sie zu empfinden. Ein Hund oder ein Affe, ob auf zwei oder vier Beinen, finden es unmöglich, dass Gefühle existieren, die sie selbst nicht umsetzen können.“

Eventuell ein Plädoyer in eigener Sache, das die unzähligen Skandale rund um „Lola Montez“ in einem anderen Licht erscheinen lässt. Die Veranstalter freilich wussten, was sie an ihr hatten. Sie verlangten doppelt so viel Eintritt wie bei Lesungen von Charles Dickens.