„An manchen Objekten klebt Blut“

Matthias Dusini in FALTER 11/2021 vom 17.03.2021 (S. 37)

Die Geschichte der Debatte um Restitutionen von Kulturgütern nach Afrika beginnt im Jahr 1972. Da schreibt der nigerianische Archäologe Ekpo Eyo einen Brief an europäische Museen, in dem er darum bittet, den in Entstehung begriffenen Galerien seinen Landes Objekte zur Verfügung zu stellen. Er spricht nicht von zurückgeben, sondern von leihen. Die oft durch Raub oder zweifelhafte Geschäfte aus Afrika in die Sammlungen der Kolonialmächte gelangten Kunstwerke seien Teil der kulturellen Identität der jungen Nationen. „Bitte helfen Sie uns.“

Die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy fand ein Exemplar dieses Briefes auch im Wiener Museum für Völkerkunde (heute: Welt Museum Wien) und dokumentiert in ihrem neuen Buch die Reaktion der offiziellen Stellen. Die Stücke nigerianischer Herkunft seien auf völlig legale Weise erworben worden, eine Herausgabe komme daher nicht in Frage, antwortete das österreichische Ministerium für Wissenschaft und Forschung auf Ekpo Eyos Anfrage. Im Umgang mit Restitutionsforderungen der von den Nazis beraubten Juden hatten die Beamten gelernt, die Sache auf die lange Bank zu schieben.

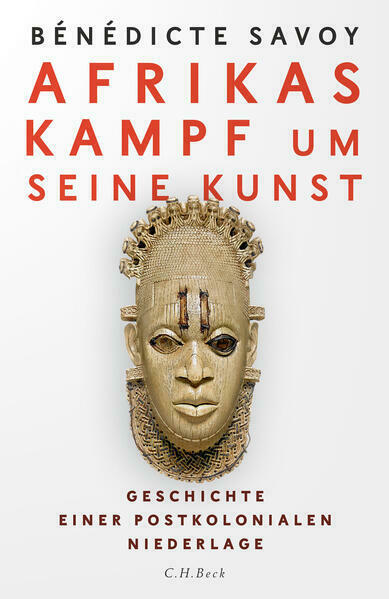

Der französische Präsident Emmanuel Macron kündigte 2017 in einer in Ouagadougou, Burkina Faso, gehaltenen Rede an, Kulturerbe nach Afrika „temporär oder dauerhaft“ zurückzugeben. Gleichzeitig gab er bei Savoy und Felwine Sarr einen Bericht in Auftrag, der unter dem Titel „Zurückgeben: Über die Restitution afrikanischer Kulturgüter“ 2019 auch auf Deutsch erschien. Sarr ist ein senegalesischer Ökonom, die Kunsthistorikerin Savoy lehrt in Paris und Berlin.

Der Bericht löste ein Beben aus, denn die Museen in Wien, Hamburg oder London besitzen Sammlungen, die zu 60 bis 90 Prozent aus kolonialem Kontext stammen. Das Welt Museum Wien etwa verfügt über eine der größten Kollektionen von Benin-Plastiken aus dem heutigen Nigeria. Savoy und Sarr forderten eine Umkehr der Beweislast. Nicht die Antragsteller sollten dokumentieren, was schmutzig, sondern die Museen, was sauber sei. „An manchen Objekten klebt Blut“, erklärte Savoy. Nun liefert sie richtig gute Munition für die Kontroverse.

Ihr Buch „Afrikas Kampf um seine Kunst“ beginnt mit dem Jahr 1965. In den Jahren nach der Unabhängigkeit vieler afrikanischer Staaten erhoben schwarze Künstler und Schriftsteller ihre Stimme, um das Recht auf eine eigene Geschichtsschreibung einzufordern. „Gebt uns die Negerkunst zurück“, titelte die in der afrikanischen Diaspora viel gelesene Zeitschrift Bingo. Der Kampf zwischen zwei ungleichen Kontrahenten begann.

Savoy ging in die britischen, französischen und deutschen Archive, um alte Zeitungsartikel und die Korrespondenzen zwischen Museumsleuten zu lesen. Sie rekonstruiert den Austausch zwischen Ministerien und Ethnologen und enthüllt dabei ein überraschendes Szenario. Die meisten Argumente, die auch heute noch die Restitution verhindern, wurden vor 50 Jahren formuliert. Die Museen ließen die Gitter herunter. Da ist von unverschämten Forderungen die Rede oder, diplomatischer, von fehlenden museologischen Voraussetzungen. Kopien könnte man vielleicht hergeben, aber doch keine Originale. Während die Beamten etwa in den Außenministerien die Anliegen verstanden und sich um Fairness bemühten, blockierten die Kustoden.

Die Autorin verweist auf die in die NS-Zeit zurückreichenden Karrieren deutscher Museumsleute, deren Blick auf den schwarzen Kontinent von Verachtung und patriarchaler Bevormundung geprägt war. Die vielen Kongresse, Ausstellungen und Unesco-Resolutionen änderten nichts an dem „Njet“ der Institutionen. „Hüten sollte man sich bei diesen ganzen Gesprächen davor, ein schlechtes Gewissen zu präsentieren“, riet ein deutscher Museumsmann 1976.

Herbert Ganslmayr (1937–1991) bestätigt als Ausnahme die Regel. Der Direktor des Überseemuseums in Bremen gehörte zu einer jüngeren Generation von Ethnologen, die sich mit der Situation etwa in Nigeria vertraut machten und mit ihren Kollegen austauschten. Ganslmayr fand 1976 klare Worte: „Man hat nicht nur eine rechtliche, sondern auch eine moralische Verpflichtung zur Rückgabe.“ Der Ethnologe hatte international eine gute Reputation, sodass seine Stimme gehört wurde. Die Gegner in den deutschen Museen wussten sich zu wehren. Das konservative Netzwerk machte Ganslmayr zum Außenseiter und schloss ihn aus den internen Korrespondenzen aus. Seine Widerworte blieben ohne konkrete Folgen.

Savoy gliedert ihr in journalistisch knappem und anschaulichem Stil geschriebenes Buch in Kapitel, die chronologisch einzelnen Jahren der „ersten Restitutionsdebatte“ gewidmet sind. Die Recherche endet im Jahr 1985, als in Ost-Berlin eine Ausstellung über „Schätze aus Alt-Nigeria“ eröffnet wurde. Die blockfreie Politik Nigerias ermöglichte die Kooperation mit der kommunistischen DDR, eine postkoloniale Pioniertat. „Die Ausstellung verfolgt den Zweck, endlich die noch aus der Kolonialzeit stammenden Vorurteile gegenüber der afrikanischen Kultur aus dem Weg zu räumen“, schrieben die Kustoden des Pergamonmuseums. Ihr Ansprechpartner war Ekpo Eyo, der den Kampf um Rückgabe von Anfang an begleitete. In Ost-Berlin trat er als geschätzter Fachmann in Erscheinung, der den europäischen Kollegen Leihgaben zur Verfügung stellte. Mitte der 1980er-Jahre war der Streit für die folgenden Jahrzehnte vorläufig beendet, zugunsten des Westens. Die These des Buches ist klar: Zwischen 1965 und 1985 wurde bereits alles gesagt. Nun ist es Zeit zu handeln.