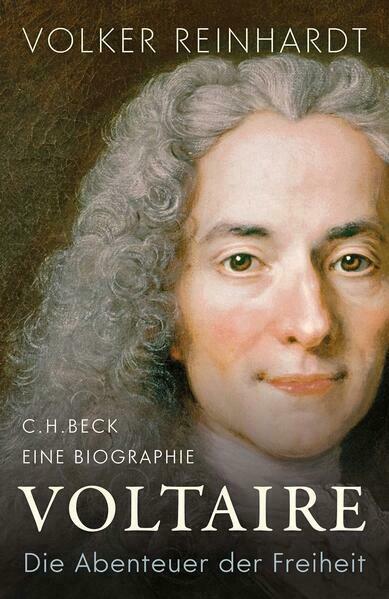

Querdenker für Toleranz und Freiheit

Thomas Leitner in FALTER 11/2022 vom 16.03.2022 (S. 35)

an könnte Voltaire (1694–1778) als ersten Intellektuellen bezeichnen, wäre der Begriff nicht erst hundert Jahre später aufgekommen. Sicher aber ist er der erste europaweit wahrgenommene Denker: Seine Aussagen wurden bereits Wochen danach in Petersburg diskutiert.

Sein geistiges Rüstzeug war breit aufgestellt. Aus einer gutbürgerlichen Familie stammend, die mit dem Jansenismus, einer innerkatholischen Oppositionsbewegung, und dem Gedankengut Calvins vertraut war, verbrachte er die Schulzeit quasi als Gegengift in der renommiertesten Bildungseinrichtung der Jesuiten. Der Kampf gegen diese antagonistischen Strömungen sollte sein ganzes Leben bestimmen, und bald waren auch die weltlichen Autoritäten – Hof und Justiz – vor Spott und Kritik nicht sicher. Deshalb blieb ihm der diplomatische Dienst verwehrt, wobei auch seine Affären das Maß der durchaus bestehenden Toleranz überstiegen.

So verlegte er sich aufs Schreiben. Polemiken brachten ihn in die Bastille, dann in die Emigration nach England, die harmonischste Zeit seines Lebens im Klima des intellektuellen und wirtschaftlichen Aufbruchs. In Frankreich fuhr er am Theater, abwechselnd mit Schlappen, immer wieder Triumphe ein. Internationale Reputation erlangte er aber durch seine politischen Interventionen. Mit Friedrich II. führte er eine lebenslange, turbulente (zu dessen Missvergnügen nicht homoerotische) Beziehung. Auch Katharina II. wollte ihn nach seiner Apologie Peters des Großen als aufgeklärter Despot an ihren Hof locken.

Unglaublich die Energie des Mannes, die ihm neben seiner literarischen Produktion (die Werkausgabe umfasst 201 Bände!) und der politischen Beratertätigkeit erlaubte, äußerst erfolgreich wirtschaftlich zu agieren: als Börsenspekulant, Heereslieferant (trotz laut verkündetem Pazifismus), Privatbankier für Fürstenhäuser, schließlich als Immobilieninvestor, der es zum Vorsteher eines halbautonomen, wirtschaftlich florierenden Gemeinwesens brachte.

Volker Reinhardt versucht auf 600 Seiten einen Überblick über das Leben und Denken dieses menschlichen Chamäleons zu entwerfen. Es gelingt ihm dies nicht ganz so gut wie in vorangegangenen Werken, die noch viel weitere Felder beackerten, wie die Papstchronik und seine italienische Kulturgeschichte. Er legt viel Gewicht auf die unzähligen Theaterstücke, die heute kaum noch interessieren können, noch dazu, weil sie ein und demselben Schema folgen. Die trockene Übersetzung langer Textstellen lässt überdies den Zauber der sprachlichen Brillanz, mit dem die Stücke auf die Zeitgenossen gewirkt haben, nicht erahnen.

Voltaires philosophische Texte glänzen durch scharfe und elegante Formulierungen, sind aber nicht viel ergiebiger: Kaum ernsthaft setzt sich Voltaire mit der Tradition auseinander, er kanzelt Größen wie Descartes, Leibniz und Spinoza so sarkastisch wie oberflächlich ab. Damit verlaufen sich die Traktate in theologischen Zänkereien mit Kirchenautoritäten und einem rein aufs Gemüt begründeten Glauben an einen Gott, der nach der Schöpfung nicht mehr eingreift.

Nach der Katastrophe des Erdbebens von Lissabon (1755), das ihn zu seinem berührendsten und neben der philosophischen Erzählung „Candide“ bis heute meistgelesenen Werk inspirierte, wandelt sich die gefühlte Grundannahme eines gütigen Gottes in tiefe Skepsis. Religion ist nun nur mehr Opium fürs (unaufgeklärte) Volk, dessen es bedarf, da sonst Anarchie ausbräche. Aber als Polemiker und Ideologe, der für eine menschlichen Justiz und gegen Intoleranz und Dogma kämpfte, ist er so wichtig geblieben, dass in Frankreich das 18. Jahrhundert lange „le siècle de Voltaire“ („das Jahrhundert Voltaires“) genannt wurde. Bis heute werden bei Demonstrationen gegen religiösen Fanatismus Schilder mit seinem Namen hochgehalten. Auf die Gegenwärtigkeit seines Themas zu verweisen, ohne dabei in platte Aktualisierung zu verfallen, ist Reinhardt allerdings auch hier wieder gelungen. Mehr auf Begleiterinnen und Gegner einzugehen – wie die faszinierende Madame de Châtelet und den immer anstrengenden Jean-Jacques Rousseau – wäre schon lohnend gewesen.

Auch manche Schattenseiten Voltaires könnten deutlicher ausgeleuchtet werden, etwa die ambivalente Haltung dem Judentum gegenüber, das er einerseits gegen Verfolgung in Schutz nimmt, dem er gleichzeitig seine wüstesten Ausfälle als gnadenlose Religion schlechthin widmet. Zum Teil hat das wohl sehr weltliche Gründe: Jüdische Geschäftspartner kamen ihm – dem Privateigentum das Heiligste war – bisweilen in die Quere.