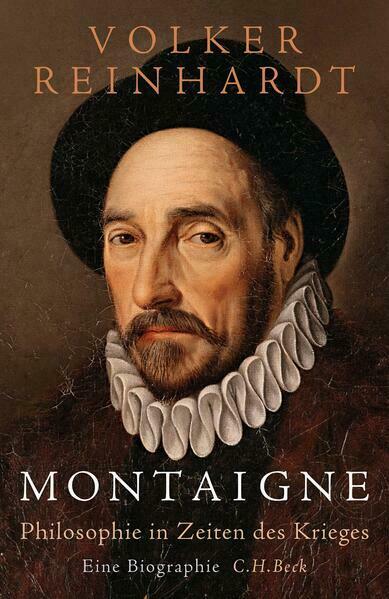

Das Porträt eines Anti-Machiavelli

Thomas Leitner in FALTER 12/2023 vom 22.03.2023 (S. 33)

Für den Historiker Volker Reinhardt hat er sich aufgedrängt: Nach Monografien über Renaissancepäpste und -künstler sowie Philosophen der Aufklärung (zuletzt Leonardo, Voltaire) lag Michel de Montaigne in vielfacher Hinsicht in der Mitte.

Vom Aufstieg aus dem Besitzbürgertum über den Amtsadel bis zur Würde der Erbaristokratie: Zu Beginn zeigt der Autor den Denker und Politiker (1533–1592) als Kind der Zeit, eingebettet in ihre hierarchischen Kämpfe. Da hat es den Anschein, als würde Reinhardt das wenig sympathische Bild eines Arrivisten zeichnen. Aber nicht Eitelkeit treibt Montaigne um, sondern das Bemühen um Konfliktvermittlung. Ein mühsames Geschäft: In Rom ist Gegenreformation angesagt. Inquisition, Ketzerverfolgung und Hexenverbrennung stehen in ihrer „Blüte“, Montaigne selbst ist als Agnostiker dem Atheismusverdacht ausgesetzt. Auch den Protestanten in seiner Heimat Bordeaux mangelt es nicht an Fanatismus.

Montaignes radikales Gegenrezept: der Zweifel. Nicht nur stellt er alle überkommenen Wahrheiten und jede scheinbare sinnliche Gewissheit infrage, er ist auch der eigenen Erkenntnis gegenüber skeptisch: „Erst verwirren, danach zu eigenem Denken anregen“ ist das Programm des „Virtuosen des Alles-Hinterfragens“. Er weiß, dass er nichts genau weiß. Folgerichtig nennt er sein Hauptwerk „Essais“, Versuche der Annäherung an eine Wahrheit. Jede neue Auflage „korrigiert“ die früheren, hebt sie aber nicht auf; alte Formulierungen bleiben also bestehen. (Reinhardt vermutet dahinter ein Ausweichen vor der Inquisition.) Nicht nur erkenntnistheoretisch verzichtet Montaigne auf festen Boden, auch in der Moralphilosophie liebäugelt er zunächst mit stoischem Gleichmut und epikureischer Genügsamkeit, findet aber angesichts von Alter, Krankheit und Tod Mut zur gänzlichen Trost-Losigkeit.

Als Berater zweier gegensätzlicher Könige (Heinrich III., Sohn der Katharina von Medici, und Heinrich IV., zunächst Protestant, dann Gründer der Bourbonendynastie) hatte Montaigne durchaus politischen Einfluss. Das zeigt das Edikt von Nantes: Es legt für rund 100 Jahre die Duldung der protestantischen Minderheit fest. Die Ablehnung der Todesstrafe und jeglicher Gewalt in der Herrschaftsausübung freilich fand kein Echo.

Letztendlich war Montaigne in den Augen des Biografen kein bloßer Karrierist. Einfühlsam würdigt dieser ihn als Weisen seiner Zeit: „Wahre Gerechtigkeitspflege tötet nicht, sondern schlichtet friedlich und einvernehmlich.“ Nun warten wir auf seinen Heinrich IV.!