"Fremdheit beginnt oft in unmittelbarer Nähe"

Tessa Szyszkowitz in FALTER 9/2023 vom 01.03.2023 (S. 25)

Manchmal passiert es ihr, dass sie sich mit jemandem zum Interview verabredet und die Person beim Treffen an ihr vorbeischaut. Einfach, weil sie nicht erwartet, dass die deutsche Journalistin und Autorin Elisabeth Wellershaus eine schwarze Frau ist. Sie wuchs bei ihrer Mutter im bürgerlichen Bezirk Hamburg-Volksdorf auf. Ihr Vater stammt aus Äquatorialguinea in Zentralafrika und lebt seit den 60er-Jahren in Spanien. Die Familie verbrachte die Sommer gemeinsam an der Costa del Sol.

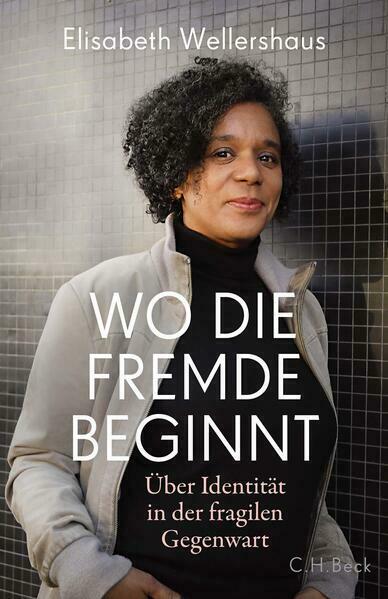

Fremdheit ist deshalb ein Phänomen, das Elisabeth Wellershaus seit ihrer frühesten Kindheit kennt. Und zwar aus den Zuschreibungen anderer. Das ist nur eine der vielen Besonderheiten, die ihre komplexe Identität mit sich bringt. Wellershaus, die soeben ihr Buch "Wo die Fremde beginnt" publiziert hat, wird sehr gerne als Lektorin für "sensibles Lektorat" angefragt. Sie hat sich als Expertin für gendergerechtes, inklusives und politisch bewusstes Schreiben einen Namen gemacht. Das Interview mit ihr erscheint deshalb hier auch in einer für den Falter unüblichen Schreibweise. Mit einem kleinen Glossar.

Falter: Frau Wellershaus, Sie haben durch Ihre persönliche Biografie und Ihre Identität mit einem schwarzen Vater und einer weißen Mutter als Journalistin und Autorin manche Fragen zu diverser Identität früher gestellt als andere. Sehen Sie sich in einer Vorreiterrolle?

Elisabeth Wellershaus: Die Auseinandersetzung mit Schwarzer deutscher Geschichte, die ich in Ansätzen im Buch aufgreife, fand bereits statt, als ich vor über 20 Jahren in Berlin angekommen bin. Insofern habe ich keine Vorreiterrolle, das haben andere übernommen. Das Buch "Farbe bekennen" etwa gehört heute zu den Klassikern afrodeutscher Sachliteratur. Die Herausgeberinnen Katharina Oguntoye, May Ayim und Dagmar Schultz haben mein Schreiben ebenso geprägt wie gegenwärtige Autor: innen, die sich mit diversen Gesellschaften beschäftigen. Ich versuche in meinem Buch, einfach nur weiterzudenken.

Ihr Buch heißt "Wo die Fremde beginnt". Wo beginnt sie denn?

Wellershaus: In meiner Erfahrung findet Fremdheit auf unterschiedlichsten Ebenen statt, und sie beginnt oft in unmittelbarer Nähe. Vielleicht habe ich deshalb versucht, gegen einen eher eindimensionalen Fremdheitsbegriff anzuschreiben, bei dem immer ganz bestimmte Narrative und bestimmte Bilder bemüht werden. Ich habe mich gefragt: Wo beginnt Fremdheit für mich persönlich? Wo beginnt sie aus unmittelbarer Perspektive: in Beziehungen, in der Familie, in Nachbarschaften, in Arbeitsverhältnissen -dort, wo sie uns alle betrifft. Es ging mir beim Schreiben nicht vordergründig um eine Schwarze Perspektive. Ich wollte eine Gesellschaft erkunden, in der höchst komplexe Identitäten nebeneinander leben und wo Erfahrungen von Verbundenheit und Fremdheit sich ständig abwechseln. Um als Gesellschaft von dieser Flexibilität zu profitieren, müssten wir die Existenz von fragiler komplexer Identität allerdings erstmal akzeptieren.

Sie nähern sich dem Thema in einer sehr persönlichen Auseinandersetzung. Warum?

Wellershaus: Weil ich glaube, dass sich Fragen nach Kollektivzugehörigkeiten unter anderem über Erzählungen klären lassen, in denen Perspektiven durchscheinen, die bislang selten gehört wurden. In diesem Falle nicht nur meine Perspektiven, sondern auch die derjenigen, denen ich während der Recherchen begegnet bin. Alle ihre Geschichten unterlaufen auf unterschiedlichste Weise das Bild einer homogenen Gesellschaft und zeigen, dass Identität ein viel unaufgeräumteres, chaotischeres und inspirierenderes Konstrukt sein kann, als es in manchen Debatten gerade scheint.

Sie sind ein Glücksfall für Redaktionen - Sie sehen den deutschen Diskurs aus sich heraus und gleichzeitig haben Sie auch einen Zugang zu Themen, die mit diverser Identität zu tun haben.

Wellershaus: Als ich anfing, journalistisch zu arbeiten, waren die Perspektiven in meinem Arbeitsumfeld noch sehr eurozentrisch geprägt und wenig diversifiziert. Sicher habe ich damals als Schwarze Frau mit internationaler Familie eine bestimmte Wahrnehmung mitgebracht. Aber ich war auch ein Kind meiner Zeit und musste lernen, meinen Positionen Raum zu geben. Ich musste lernen, den Redaktionen komplexe Perspektiven zu präsentieren, die nicht immer mehrheitskompatibel waren. In vielen Fällen wussten meine Auftraggeber: innen noch nicht mal, dass ich Schwarz war -weil Aufträge digital vergeben wurden und sich viele Kolleg: innen unter dem Namen Elisabeth Wellershaus eine andere Person als mich vorstellten.

Das hat sich inzwischen wohl geändert?

Wellershaus: Seit einigen Jahren arbeite ich vermehrt mit sehr diversen Redaktionsund Institutionsteams, wo sich viele Fragen nicht mehr stellen und wo eine ganz andere Offenheit herrscht. Darüber hinaus gibt es immer mehr Museen, Verlage oder Universitäten, die meine Kolleg: innen und mich als sensible Lektor: innen anfragen. Unter anderem dadurch findet heute ein Austausch statt, den es bis vor einigen Jahren hier in Deutschland so nicht gegeben hat.

Was ist ein "sensibles Lektorat"?

Wellershaus: Aus meiner Sicht geht es dabei vor allem um die Frage von Expertise und Ressourcen. Es gibt viele marginalisierte Gruppen, deren Wissen und Erfahrungen über einen sehr langen Zeitraum nicht wertgeschätzt wurden. Dass sie jetzt in verschiedenste Arbeitsprozesse stärker einbezogen werden -dass sie unter anderem als Lektor: innen in der Textarbeit helfen -und dort ihre Perspektiven einbringen, ist großartig.

Sollen nur schwarze Menschen Gedichte von schwarzen Menschen übersetzen dürfen?

Wellershaus: Diese Frage wird bis heute erstaunlich gerne gestellt. Aber ich muss leider enttäuschen: Ich kann keine pauschale Antwort darauf liefern. Es gilt immer, im Einzelfall zu überlegen, womit wir es gerade zu tun haben und was Sinn macht. Wir müssen uns an dieser Stelle die Mühe machen, immer wieder in die individuelle Auseinandersetzung zu gehen. Interessant finde ich, warum noch immer so selten über strukturelle Ungleichheit gesprochen wird -also über die Frage, warum marginalisierte Übersetzer: innen, Lektor: innen, Redakteur: innen oder Autor: innen grundsätzlich noch immer eher selten auf Positionen sitzen, in denen sie größeren Einfluss nehmen könnten. In dem Moment, wo diese Strukturen aufweichen, wo diversere Arbeitsumfelder geschaffen werden und Macht sich nicht mehr bei einigen wenigen konzentriert, werden Gespräche über "Wer darf was" sicher ganz anders geführt werden als heute.

Haben Sie manche Aufträge von Zeitungen auch deshalb bekommen, weil die sich gedacht haben, eine Schwarze Frau kann vielleicht über Afrika besser berichten?

Wellershaus: Das glaube ich nicht. Ich bin ja mit sehr spezifischen Fragestellungen auf den Kontinent gereist, die vor allem mit meinen Expertisen in Marokko und Südafrika und mit meinen Interessen zusammenhingen. In Marokko hatte ich beispielsweise schon meine Diplomarbeit recherchiert, in der ich über marokkanische Spielfilme geschrieben habe. Es war immer schon das Zusammenspiel aus gesellschaftspolitischen Fragen und künstlerischen Praktiken, die mich interessiert haben.

Werden Sie also nicht als "token" Schwarze unter den Medienleuten eingesetzt?

Wellershaus: Wenn mein ganzes Arbeitsleben auf Tokenism basieren würde, hätte ich längst eingepackt. Aber Sie haben recht, wenn Sie darauf ansprechen, dass marginalisierte Menschen derzeit gerne "eingesetzt" werden, um auf bestimmten Bühnen Diversität zu suggerieren. Und natürlich ist es anstrengend, wenn man als Schwarze Person immer noch vermittelt bekommt: Es ist allein deine Aufgabe, dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Dass man als repräsentative Person eingespannt wird und stets Antworten auf bestimmte Fragen parat haben soll, auch wenn man selber gerade keine Kraft dazu hat. Im Idealfall sollte das Nachdenken über den Umgang mit Vielfalt ja ein Prozess sein, den wir als Gesellschaft gemeinsam durchleben. Aber bei allen aktuellen Tendenzen zu Abschottung und Vereindeutigung erlebe ich auch, dass Offenheit und der Wunsch nach Austausch sich am Ende immer wieder ihren Weg bahnen. Dass gerade bei jüngeren Generationen eine große Sehnsucht nach sozialer Durchlässigkeit herrscht.

Ihrem Buch nach wirken Sie weniger wütend als andere Autoren und Autorinnen - die Britin Reni Eddo-Lodge zum Beispiel nannte ihr Buch "Warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe spreche". Diesem Credo folgen Sie nicht?

Wellershaus: Ich bin ebenso frustriert über einen Alltag, in dem Diskriminierung und Exklusion an der Tagesordnung stehen, wie die wunderbare Reni Eddo-Lodge. Ich würde sie auch nicht als wütend beschreiben. Sie hat mit ihrem Buchtitel lediglich darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, sich nicht immer in die Verteidigungshaltung drängen zu lassen. Ich persönlich finde, dass Wut mich in der öffentlichen Auseinandersetzung nicht weiterbringt. Aber ich glaube fest, dass wir die Vielfalt der Stimmlagen brauchen, um als Gesellschaft überhaupt miteinander in den Diskurs zu kommen.

In Großbritannien diskutiert man Dekolonisierung seit vielen Jahren. Lange Zeit schien es, als ob man sich dagegen in Deutschland oder Österreich lediglich an der Verarbeitung des Nationalsozialismus abgemüht hat, der Kolonialismus blieb eher zweitrangig.

Wellershaus: Ich komme als Schwarze deutsche Frau aus einer Familie, die einerseits unter dem Leid des Kolonialismus und der Fortsetzung eines problematischen politischen Systems in Äquatorialguinea gelitten hat und andererseits unter den Traumata des Zweiten Weltkriegs. Die Logik einer Konkurrenz, wie sie in gewissen Fällen dargestellt wird, erschließt sich mir nicht. Vielmehr hat sich mir beim Schreiben einmal mehr gezeigt, dass das Schweigen über beide Erfahrungen historische wie individuell sehr persönliche Gründe haben kann. Die Diskussionen um Erinnerung und Erinnerungskulturen sind ja unglaublich komplex.

Ist die Diskussion um Rassismus und Postkolonialismus in Deutschland also angekommen?

Wellershaus: Ich denke, es zeigt sich seit einigen Jahren recht deutlich, wie Medien, Kulturinstitutionen, selbst Politiker: innen das Thema aufgreifen. Aber es ist wohl auch kein Geheimnis, dass Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern hinterherhinkt. In Großbritannien habe ich schon in den 1990er-Jahren bemerkt, dass die Diskussionen an den Universitäten -und auch innerhalb der Gesellschaft - deutlich weiter waren. Dass Diskriminierungsstrukturen und postkoloniale Zusammenhänge ganz anders benannt wurden. Aber auch in Deutschland ist - unter anderem durch das vehemente Einfordern jüngerer Menschen - mittlerweile eine Auseinandersetzung in Gang gekommen.

Ist das auch eine Auswirkung der 2013 gegründeten "Black Lives Matter"-Bewegung?

Wellershaus: Natürlich hat sich durch Black Lives Matter vieles in der öffentlichen Wahrnehmung verändert, was mit den Themen Antirassismus und Antidiskriminierung zusammenhängt. Aber mir geht es im Buch um etwas anderes. Ich versuche darin, unterschiedlichsten Abschottungsreflexen auf die Spur zu kommen und einen Fremdheitsbegriff zu umreißen, der die ganze Gesellschaft in die Pflicht nimmt, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Es geht mir um die Herausforderung, die radikale Vielfalt der Gegenwart als Verbindungsmöglichkeit zu begreifen. Denn aktuell steht meines Erachtens vor allem die Frage im Raum: Wie wollen und können wir miteinander reden?