MENSCHFRESSER UND ÜBERMENSCH

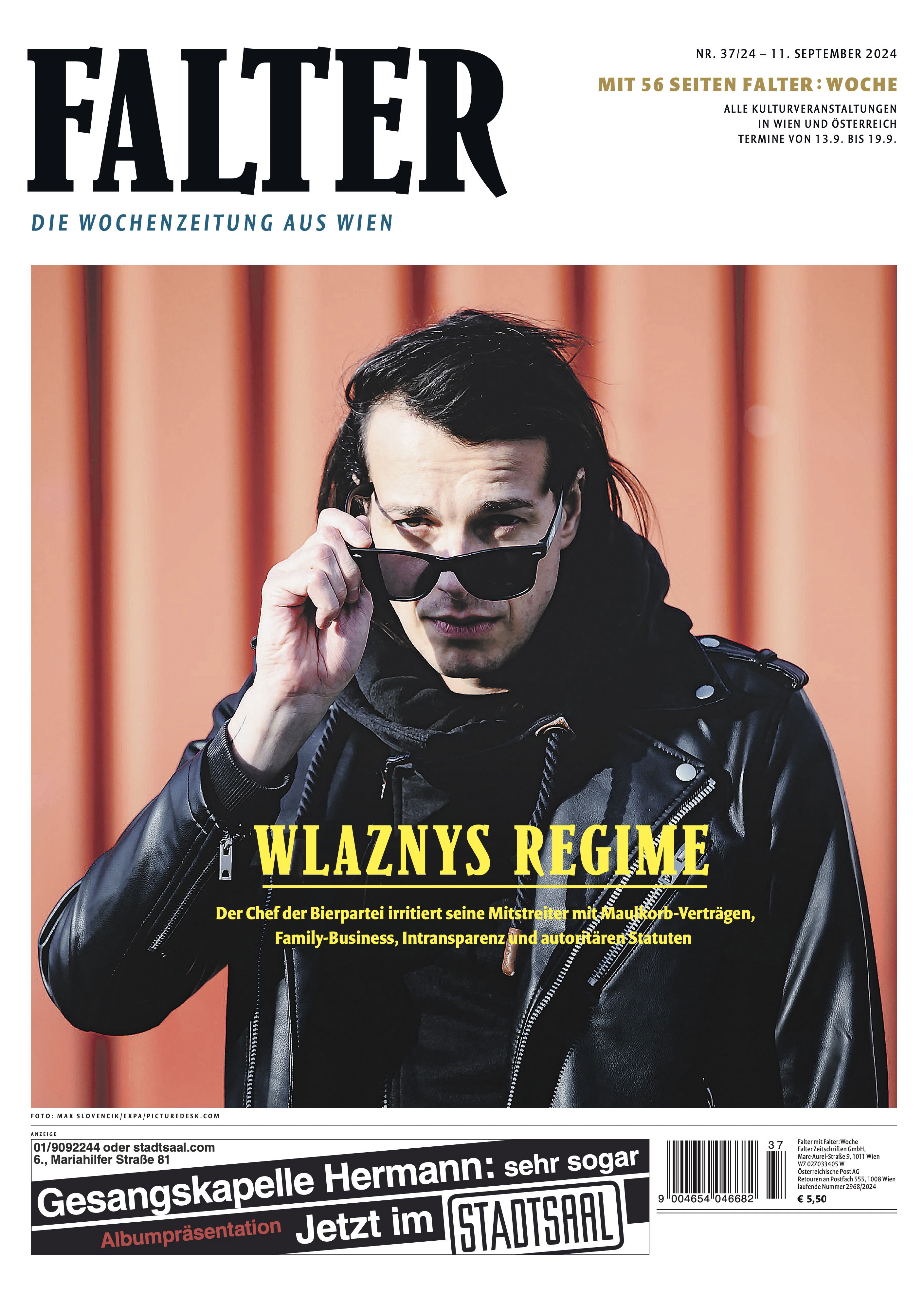

Matthias Dusini in FALTER 37/2024 vom 11.09.2024 (S. 24)

Es riecht nach globalem Süden. Auf dem Boden liegen Hanfmatten, der Videobildschirm steckt in einem Erdhaufen. Der Blickfang des Brasilien-Pavillons auf der Venedig-Biennale: ein Mantel, wie ihn das Volk der Tupinambá seit 400 Jahren näht. Der prächtige Umhang besteht aus bunten Federn, die einen Vogel namens Ka'a Pûera nachbilden.

Die Künstlerin und Aktivistin Glicéria Tupinambá, Jg. 1982, beschäftigt sich mit der Symbolik der Ka'a Pûera, die nicht fliegen, sondern durch den Wald laufen. "Sie sind schlau -können sich tarnen, sich selbstständig ernähren und ihre Jungen versorgen. Irgendwie sind wir alle laufende Vögel", erklärt Glicéria Tupinambá, die die Magie der Tropen an die Lagune bringt. Sie ist eine von vielen indigenen Künstlerinnen auf der Biennale 2024.

Die Bezeichnung "indigen", eingeboren, stieg zum Schlüsselbegriff der Gegenwart auf. Aktivistinnen und Aktivisten erklären Indigene zum idealtypischen Opfer des Kolonialismus, unterscheiden in diesem Sinne auch zwischen "indigenen" Palästinensern und "weißen Siedlerkolonialisten" aus Israel.

Welche Widersprüche sind mit einem Terminus verbunden, der sowohl von linken als auch von rechten Ideologen vereinnahmt wird? Das Beispiel Tupinambá zeigt, dass die Geschichte der Indigenen nicht nur von Untergang, sondern auch von produktiver Faszination handelt.

Greta und Gaia

Brasilien nennt seinen Venedig-Pavillon 2024 Hãhãwpuá. So hieß das Land, bevor die Europäer kamen. Es ist eine Geste der Wiedergutmachung, denn die Tupinambá gehörten zu den ersten Gesellschaften, die mit den Siedlern in Berührung kamen - und untergingen. Sie hatten in der Bucht von Guanabara gelebt, in der auch das heutige Río de Janeiro liegt, und galten als ausgestorben: durch eingeschleppte Krankheiten, Ausbeutung oder Assimilierung.

Heute berufen sich rund 5000 Menschen aus dem Distrikt Olivença im Bundesstaat Bahia darauf, von den Tupinambá abzustammen. Eine von ihnen ist die Künstlerin Glicéria Tupinambá, die mit dem Vogelmantel auf die Geschichte einer unterdrückten Ethnie aufmerksam macht. Aber auch Widerstand artikuliert: Von den weißen Eroberern wie Barbaren behandelt, stiegen die Indigenen in aktuellen Debatten sogar zu einer Art Übermensch auf.

Biologen preisen Amazonas-Stämme als Hüter der Artenvielfalt, und Greta Thunberg warnt vor den verhängnisvollen Auswirkungen des Klimawandels auf das skandinavische Urvolk der Samen. Unter dem Schlagwort Gaia feiern selbstkritische Naturwissenschaftler die intuitive Verbindung zwischen Mensch und Schöpfung, die auf dem Weg ins Labor abhandengekommen sei. In ihren Augen stehen indigene Lebensformen für einen rücksichtsvollen Umgang mit Ressourcen.

Kinofilme wie Martin Scorseses "Killers of the Flower Moon" erzählen die Geschichte der USA neu -aus der Perspektive von Betroffenen, die zum Opfer von Raub und Mord wurden. Historiker nennen den Umgang der europäischen Siedler mit den Indigenen einen Genozid.

Indigenität ist das Thema von Großausstellungen. Die aktuelle Venedig-Biennale verzichtet auf Stars und Glitzer und verneigt sich vor jenen, die von Markt und Medien übersehen werden. Indigene Künstlerinnen und Künstler mussten lange Zeit, als Repräsentanten "primitiver" Kulturen, mit Völkerkundemuseen Vorlieb nehmen. Sie verkauften ihre zur Folklore herabgestuften Traditionen nicht in teuren Galerien, sondern in Souvenirshops. Nun rollen ihnen Museen und Festivals den handgeknüpften Teppich aus. Schamanen treten bei Performance-Festivals auf, um mithilfe halluzinogener Zaubertränke die Fesseln der als beschränkt befundenen Ratio abzustreifen. In Galerien steigt der Rauch heiliger Kräuter auf.

Unschuld vom Amazonas

Auch wenn die Wertschätzung für das Ursprüngliche längst überfällig war, hat die Begeisterung mitunter auch sektiererische Züge. Da der böse weiße Kolonialismus, dort die "coloured" Unschuld vom Amazonas. Ein moralischer Rigorismus verwandelt die zeitgenössische Kultur manchmal in ein Drama von Schuld und Sühne. Fotos brasilianischer Indigener, die zum ersten Mal auf weiße Besucher treffen - unlängst waren es die Mashco Piro (siehe Foto) -, stimmen melancholisch. Der sogenannte Erstkontakt wirkt wie ein Sündenfall. Nun haben die Jäger und Sammler ihr Paradies - ohne Geld und Konsum -verloren.

Hat sich die Liebe zum Indigenen in eine neue New-Age-Bewegung verwandelt? New Age nannte man in den 70er-Jahren eine esoterische Massenbewegung, die nach Quellen der Erleuchtung suchte: bei indianischen Schlangentänzen, hinduistischem Yoga oder der Vedischen Astrologie, die ein friedliches Wasserzeitalter prophezeite. Auch aktuell wird ab und an mehr gespürt als analysiert, werden indigene Musiker oder Performer als Angehörige einer höheren Kaste bewundert, die Zugang zu übersinnlichen Kräften besäße.

Spirituell aufgeladen, führt der Begriff inzwischen zu kuriosen Übertreibungen. So flüchtete der Dichter Logan February von Nigeria nach Deutschland. Aufgrund seiner Homosexualität wäre er in seiner Heimat im Gefängnis gelandet. Doch statt die Errungenschaften westlicher Demokratien zu würdigen, prangert February die Erbsünde Kolonialismus an. Verantwortlich für die Verfolgung von Schwulen sei nicht die Politik Nigerias, sondern Europa. "Die Glaubenssysteme vieler indigener Kulturen verurteilten die gleichgeschlechtliche Liebe nicht in dem Maße, in dem das der christliche und muslimische Gott zu tun scheint", erklärt February der NZZ. "Queerphobie ist eine Hinterlassenschaft des Kolonialismus." Die Idealisierung des Indigenen besitzt weitere blinde Flecken.

Identitäre Indianer

Die Idee von Menschen, die immer schon da waren, gibt es auch in einer rechten Version. Als im 19. Jahrhundert Gesellschaften zu Nationen zusammenrückten, stellte sich die Frage, wer der Kern einer Nation sei: der Indigene, wörtlich "Eingeborene". Die Tiroler Bauern, die zünftig über Bergwiesen stapften, hatten einen Vorsprung gegenüber dem ethnisch gemischten Satz, der sich in den Städten ausbreitete.

Was von den Nationalsozialisten zum mörderischen Programm der Rassenreinheit verschärft wurde, deutete sich in den Schriften mancher Autoren des 19. Jahrhunderts bereits an: die Überlegenheit einer arischen Herkunft, die sich angeblich in der Landkarte deutscher Stämme nachweisen ließ. Bestsellerautoren wie Guido List (1848-1919) popularisierten die Vorstellung, dass etwa im Wiener Becken die germanische Urbevölkerung gegen die in Carnuntum sich ansiedelnde römische Kolonialherrschaft rebellierte.

Die katholische Kirche dämonisierte das Heidentum als Heer des Teufels. Die Vertreter germanischer Indigenität hingegen deuteten die vermeintliche Gottlosigkeit als autochthone Mystik, die sich dem römisch-katholischen Weihrauchimperialismus widersetzte. Autoren wie List oder Siegfried Adolf Kummer (1899-1977) durchforsteten die Landschaften nach Runeninschriften und Schalensteinen, um die heidnische Identität zu dokumentieren. Basierend auf pseudowissenschaftlichen Spekulationen schickten die Nationalsozialisten sogar Expeditionen in den Himalaya, um den Ursprung der arischen Indigenen zu erforschen.

Neurechte Gruppen entdecken die völkische Mystik des 19. Jahrhunderts wieder. Online-Shops bieten T-Shirts mit dem Porträt von Guido List an. Germanische Glaubensgemeinschaften laden zu völkischen Sonnwendfeiern und zur Runengymnastik ein. Rechtsextreme Aktivisten propagieren die Idee einer ethnisch homogenen Gesellschaft, die sich auf heidnische Ahnen besinnt.

Von indigen ist es nicht weit zu identitär, wie sich eine auch in Österreich aktive Gruppe nennt. Ähnlich wie Guido List träumt sie von einer Urbevölkerung, die sich gegen den diesmal US-amerikanischen Imperialismus erhebt. Die sogenannten Neuen Rechten lehnen Migration und ethnische Vermischung ab -und fordern die Stärkung einer europäischen, weißen Eigenart. Die FPÖ schrieb die "Homogenität des Volkes" sogar in das Programm für die Nationalratswahlen 2024. Eine bedrohte Ethnie im Konflikt mit einer kolonialen Übermacht: Auf der Suche nach Verbündeten stießen rechte Vordenker bereits in den 1970er-Jahren auf Nordamerikas First Nations, auch wenn dies dem Dogma weißer Überlegenheit zu widersprechen schien. Der für die Neue Rechte wichtige deutsch-dänische Autor Henning Eichberg (1942-2017) solidarisierte sich mit Befreiungsbewegungen der "Dritten Welt" und sprach sogar von den Deutschen als "Indianern Europas". Nicht weit von der Hippie-Romantik entfernt, suchte Eichberg nach Formen nicht entfremdeten Lebens - und stieß auf bedrohte Völker.

So unterschiedlich linker Indigenen-Kult und rechte Besinnung auf das Eigene auch sein mögen, weisen sie doch eine gedankliche Schnittmenge auf: die Vorstellung einer möglichst reinen Identität, die durch äußere Einflüsse zerstört würde. Jeder soll sein ureigenes Wesen spüren und sich gegen den Eindringling wehren - die böse Globalisierung, die Wurzeln auflöst und Menschen und Waren durcheinanderwirbelt.

Grimmige Menschfresser

Ist "indigen" lediglich eine Projektion? Abstrahieren wir Menschen, die abgeschieden in Amerika und Afrika leben und lebten, zu Kollektiven ohne Geschichte und Namen? Ausgerechnet den Symbolen für Identität fehlt oft das, worüber wir uns definieren: Individualität.

Die Geschichte der Tubinambá zeigt, dass Indigene immer auch Akteure sind, die sich entwickeln und verändern. Und oft einen jahrhundertelangen Austausch mit Europa hinter sich haben. Die Tupinambá waren nicht immer nur bunte Vögel. Zu Berühmtheit gelangten sie durch einen anderen, grausamen Brauch.

Französische und deutsche Autoren berichteten im 16. Jahrhundert, dass die Tupinambá ihre Gefangenen erschlugen, den Rumpf und die Gliedmaßen brieten und bei einem gemeinsamen Festmahl verspeisten. Was die Fantasie der Leserinnen und Leser zusätzlich anstachelte, war das qualvolle Warten auf das Finale.

Die Indigenen ließen den Kriegsgefangenen zuerst in ihrem Dorf leben und gaben ihm sogar eine Tochter zur Frau -bis dann, begleitet von Tänzen, Gesängen und Beschimpfungen, dessen letztes Stündchen schlug. Wie der deutsche Ethnologe Karl-Heinz Kohl in seinem brillanten Buch "Neun Stämme" schreibt, hatten die Reiseberichte einen herausragenden Einfluss auf die Wahrnehmung der Neuen Welt.

Bücher über die "grimmigen Menschfresser-Leuth", in Wahrheit eine kleine Gruppe von Einheimischen, prägten das Bild eines ganzen Kontinents. Illustratoren zelebrierten die kulinarischen Details: das Tranchieren und Grillen, die gierigen Esser, die sich in Erwartung des fetten Happens die Lippen leckten. Als im 19. Jahrhundert Afrika zum Ziel imperialistischer Expansion wurde, wanderte das Klischee vom Menschenfresser auf den schwarzen Kontinent. Bis dahin sicherten die Tupinambá Amerika den ersten Platz im Ranking der Barbarei. Wenn Künstler eine Allegorie des Erdteils malten, stellten sie meist eine nackte Amazone dar - mit einem abgetrennten Fuß oder Arm als Proviant.

Wer sich heute solcher Klischees bedient, macht sich des Rassismus verdächtig. Der US-Anthropologe William Arens stellte bereits 1979 in seiner bahnbrechenden Studie "The Man-Eating Myth" die historische Evidenz von Kannibalismus überhaupt infrage. Tatsächlich befriedigten die in großer Auflage zirkulierenden Flugblätter und Reiseberichte über die blutrünstigen Wilden auch die Sensationsgier des Publikums. Und festigten den Gegensatz zwischen zivilisierten Europäern und den Anderen. Die diskriminierenden Darstellungen lieferten einen Vorwand für die Unterwerfung der vermeintlichen Unmenschen.

Die Begründungen änderten sich zwar: Theologen schickten die Missionare in den Kampf gegen jene, die das fünfte Gebot "Du sollst nicht töten!" proteinreich missachteten. Im 19. Jahrhundert hielten Naturforscher die Herrschaft der höher entwickelten Weißen für unvermeidlich. Ob im theologischen Sinn als gottlos oder als evolutionsgeschichtlich minderwertig gebrandmarkt, die Lizenz zur Ausrottung war gegeben.

Die Vorstellung, einen Artgenossen zu verschlingen, triggert auch heute noch Urängste. Die Anthropophagie passt nicht zur Figur des edlen Wilden, mit dem bereits die Aufklärer des 18. Jahrhunderts die ihnen bisher unbekannten Menschen zum Gegenbild des degenerierten Abendländers verklärten. Doch gerade das Tabu der "Menschfresserei" entwickelte sich zum Ausgangspunkt einer beeindruckenden Neudeutung. Die Anthropophagie der Tupinambá lieferte nicht nur Futter für rassistische Fantasien, sondern auch die Zutaten für die Aufwertung des Indigenen.

Kamerad Kannibale

Der Beleuchtungswechsel passierte ausgerechnet dort, wo die Eroberer herkamen. Der humanistische französische Philosoph Michel de Montaigne (1533-1592) lobte in seinem Essay "Des cannibales" das freie und friedliche Zusammenleben der Tupinambá, in dem es weder Standesunterschiede noch staatliche Willkür gebe. Ausführlich kam er auf den Kannibalismus zu sprechen und verglich ihn mit den Grausamkeiten in den europäischen Glaubenskriegen. Montaigne erzählte von Folterbänken und Scheiterhaufen, gevierteilten Gefangenen, Körpern, die von Hunden und Schweinen zerfleischt würden -"und dies alles unter dem Vorwand der Religion".

Relativ harmlos dagegen das Morden der Tupinambá, die sich nur an den Feinden für das rächten, was jene ihnen angetan hätten. Montaigne vergleicht seine eigene Kultur mit der fremden und versucht, den Tabubruch zu verstehen. Sinnloses Abschlachten auf der einen Seite, in eine Logik von Rache und Wiedergutmachung eingebettete Rituale auf der anderen. Die Tupinambá hätten sich, erklärt Ethnologe Kohl, den Gegner einverleibt. Sie wollten sich dessen besondere Tugenden, seine Kraft und Macht aneignen. Damit war die ungeheure Rezeptionsgeschichte der Tupinambá noch lange nicht zu Ende.

Brasilien -oder auf tupinambáisch Hãhãwpuá - tritt in Venedig nicht nur im Länderpavillon auf, sondern auch in der zentralen, von Adriano Pedrosa kuratierten Ausstellung. Hier finden sich zwei Malerinnen, die in der Interpretation der Anthropophagie noch einen Schritt weitergingen. Anita Malfatti (1889-1964) und Tarsila do Amaral (1886-1973) gehörten zum Grupo dos Cinco, die die brasilianische Kunst in die Moderne katapultierte.

Die beiden lernten in Paris die surrealistische Bewegung kennen, der jedes Mittel recht war, um das Bürgertum zu schockieren. Die Surrealisten widmeten dem Symbol hemmungsloser Triebhaftigkeit 1920 die Zeitschrift Cannibale - und fanden in den Gästen aus Brasilien inspirierte Leserinnen. Zuhause in São Paulo ging es nicht darum, mit dem Thema Kannibalismus Spießbürger zu ärgern. Maler, Schriftsteller und Musiker schlossen sich zum Movimento antropofágico zusammen, das den indigenen Anteil der brasilianischen Kultur ins Zentrum rückte. Die Malerin Tarsilo do Amaral übersetzte die Idee 1928 in das Gemälde "Abaporu", das in der Sprache der Tupinambá so viel heißt wie "ein Mensch, der andere Menschen frisst".

Utopie postindigen

"Abaporu" zeigt eine Figur, deren Kopf zur Stecknadel schrumpft, während Arme und Beine riesig sind. Diese Ikone moderner Kunst vermittelt Anthropophagie als kreativen Prozess, den Kohl so erklärt: "Statt den anderen zu unterwerfen und ihn zu versklaven, verschlingt ihn der Tupinambá und lässt ihn so zu einem Teil seiner selbst werden." Die Künstler interpretierten den Akt als Anleitung für eine neue Kultur: Indigene Traditionen, das Wissen europäischer Kolonisten und die Überlieferung der aus Afrika eingeschleppten Sklaven sollten eine neue Identität hervorbringen, die alle Gegensätze in sich vereint.

Die brasilianische Anthropophagie-Bewegung ist eines von vielen Beispielen, wie sich westliche Avantgarden indigene Kulturen einverleibten. Legionen von Schriftstellern und Künstlern fuhren etwa in den 1920er-Jahren nach New Mexico, um die Hopi-Reservation zu besuchen. Hier glaubten sie, eine Existenzweise vorzufinden, die auf Ausgleich und Harmonie bedacht war, eine Alternative zum Konkurrenzkampf in den Städten.

Die Aranda in Zentralaustralien oder die Ureinwohner Polynesiens: Sie alle dienten, wie Kohl in seinem Buch schreibt, Gesellschaftstheoretikern, Psychoanalytikern und Ethnologen -von Friedrich Engels bis Sigmund Freud -als Projektionsflächen für eine wahlweise sexuell oder politisch befreite Gesellschaft, als Wegweiser in eine bessere Zukunft. Die grausame Realität rückte erst in neuester Zeit ins Blickfeld. Die australischen Aranda etwa waren Opfer von Zwangschristianisierung und willkürlichen Massakern.

Auch die rund 900.000 Indigenen in Brasilien leben in ständiger Gefahr. Unter der Präsidentschaft des rechtsextremen Politikers Jair Bolsonaro wurden von 2019 bis 2022 795 Indigene ermordet, von Drogenbanden und illegalen Goldsuchern, die dafür nicht zur Verantwortung gezogen wurden. Die Gangster wussten die Regierungsstellen auf ihrer Seite.

Doch es gibt Hoffnung. Der neue linke Präsident Luiz Inácio Lula da Silva verspricht besseren Schutz und trifft kulturpolitische Maßnahmen. Die Einladung der Tupinambà nach Venedig drückt Respekt aus. Die Künstlerinnen treten hier auch als Individuen und nicht nur als kollektive Identität auf - und erzählen so von erfolgreicher Selbstbehauptung.

Die Tupinambà zeugen von einer produktiven Berührung zwischen den Welten. Als grausame Wilde diffamiert, erschütterten sie bereits zur Zeit des Humanisten Montaigne das Selbstbild des christlichen Abendlandes. Heute stehen sie für eine Kultur, die nicht auf identitärer Reinheit, sondern auf einer Identitäten aufbrechenden Hybridisierung beruht. Der Idee eines postindigenen Zusammenlebens.