Das Feuer brennt weiter

Martin Pesl in FALTER 31/2024 vom 31.07.2024 (S. 26)

Schwarz, schwul und leidenschaftlich: Am 2. August würde James Baldwin 100 Jahre alt. In armen Verhältnissen im New Yorker Stadtteil Harlem aufgewachsen, wandelte er sich zum Weltmann mit Wohnsitzen in Frankreich und der Türkei, der schon zu Lebzeiten als einflussreichster afroamerikanischer Schriftsteller kultisch verehrt wurde.

Wie sonst nur Friedensnobelpreisträger Martin Luther King verkörpert Baldwin die Sehnsucht nach Gerechtigkeit jenseits angeborener Identitäten. Und wie kein anderer gelang es ihm, in Worte zu fassen, woran es hapert. Was struktureller Rassismus bedeutet und dass er mit einer Gleichstellung auf dem Papier nicht behoben ist, verstand Baldwin schon, als in vielen Gegenden der USA Schwarze und Weiße nicht in denselben Restaurants essen durften.

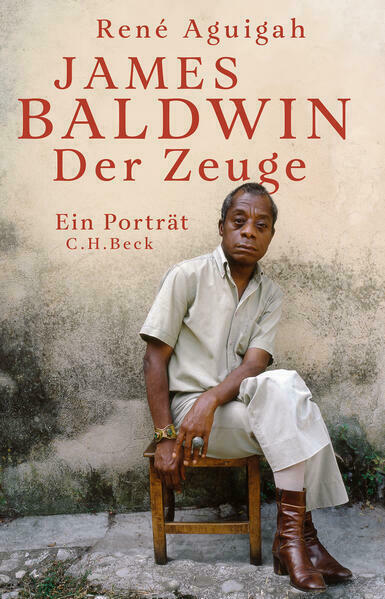

Rechtzeitig zum Jubiläum bringt der deutsche Kulturjournalist René Aguigah eine Art Biografie heraus. "James Baldwin: Der Zeuge. Ein Porträt" untersucht Baldwin als Kind des tiefsten 20. Jahrhunderts: Er lebte in einer Zeit des Zigarettenund Whiskeykonsums, der Schallplatten, Schreibmaschinen und Straßenprügeleien. Anhand dreier Gegensatzpaare arbeitet Aguigah heraus, was Baldwins Wirken heute aktuell macht: Der "Autor und Aktivist" verfasste "Fiction und Non-Fiction" und war dabei "partikular und universal" tätig.

Letzteres bezieht sich darauf, dass James Baldwin einerseits für bestimmte Gruppen eintrat, andererseits stets das Band betonte, das alle Menschen miteinander verbindet. Von Anfang an galt er als wesentliche Stimme der Bürgerrechtsbewegung, die sich ab 1954 für die Abschaffung der race segregation, der Rassentrennung, in den USA starkmachte. Gleichzeitig verstand er, anders als sein prominenter Zeitgenosse Malcolm X (1925-1965), dass Weiße und Schwarze zusammenfinden müssen, um nicht gemeinsam unterzugehen.

Im Netz muss der schwarze, schwule Baldwin heute oft als Posterboy für Identitätspolitik herhalten. Dabei entstand dieses Konzept erst nach dem Höhepunkt von Baldwins Wirken. "Insbesondere das feministische Combahee River Collective 1977 war prägend für die Entwicklung von Identitätspolitik. Es hat sich kritisch nicht nur mit Rassismus und Sexismus der Mehrheitsgesellschaft auseinandergesetzt, sondern auch etwa mit der Rolle, die Frauen in Teilen der Bürgerrechtsbewegung zugewiesen wurde", erklärt Aguigah im Falter-Gespräch. Die heute ähnlich wie Baldwin äußerst populäre Audre Lorde gehörte zu den lautesten Stimmen.

"Mit dieser Entwicklung hat Baldwin nicht direkt etwas zu tun: Er hat insgesamt etwas sehr Unabhängiges", so Aguigah weiter. "Dennoch gibt es bei ihm viele Texte, in denen we eindeutig we, the African Americans meint, das würden manche heute identitätspolitisch nennen. Interessanterweise gibt es zugleich auch viele Textstellen, in denen sich das gleiche Wort we dann auf all americans oder sogar die ganze Menschheit bezieht."

James Baldwin wurde als James Arthur Jones am 2. August 1924 in Harlem geboren. Seine Mutter gehörte zu den vielen Schwarzen, deren Eltern noch Sklaven gewesen waren und die in die Großstadt New York migrierten, wo die Diskriminierung nicht so stark war wie in den Südstaaten. Wer sein leiblicher Vater war, erfuhr er nie. In seinem autobiografisch geprägten ersten Roman "Von dieser Welt", 1953 erschienen, erfindet er einen idealen Erzeuger: einen rechtschaffenen jungen Mann, der an einer ungerechten Verhaftung zerbricht.

Baldwin selbst nennt den Mann, den seine Mutter 1927 heiratete und dessen Nachnamen er annahm, Vater. Seine Beziehung mit dem Baptistenprediger, der mit seiner Frau weitere acht Kinder hatte, war jedoch von Spannungen geprägt.

Dass er sich zu Männern hingezogen fühlte, ließ Jimmy kurzzeitig noch mehr in der Religion aufgehen, als Buße für die vermeintliche Sünde. Mit 24 kehrte Baldwin der Kirche und den USA den Rücken. Er ging nach Paris, um zu schreiben und den rassistischen Ungerechtigkeiten in seiner Heimat zu entgehen. Eine Zeitlang lebte er mit dem 17-jährigen Schweizer Lucien Happersberger zusammen, der ihn auch in seinen Heimatort Leukerbad mitnahm.

Seine Erfahrung als einziger Schwarzer weit und breit verarbeitete Baldwin in dem Essay "Fremder im Dorf", den René Aguigah als Werkeinstieg empfiehlt: "Für uns in Europa ist der Essay am zugänglichsten - weil er sich nicht in erster Linie auf eine Harlem-Erfahrung bezieht, die Ihnen und mir fehlt, sondern: ein Schweizer Bergdorf."

Nebenbei fasste Baldwin in der Literaturszene Fuß, betätigte sich als Journalist, überwarf sich mit seinem väterlichen Mentor, dem damals als schwarzer Superstar geltenden Autor Richard Wright (1908-1960), und arbeitete ein Jahrzehnt lang an seinem ersten Roman.

"Von dieser Welt" spielt am 14. Geburtstag von John, der, wie der Autor Predigersohn, von religiösen Visionen heimgesucht wird. Der Originaltitel "Go Tell It on the Mountain" ist einem gleichnamigen Spiritual entlehnt, einem afroamerikanischen Kirchenlied, der Vorstufe des Gospels. Diese musikalische Gattung prägte von Anfang an Baldwins Erzählsprache, die oft einen Zug ins Rauschhafte annahm. Baldwin formuliert in einfachen Worten, die Verhältnisse spricht er mit bis dahin ungewohnter Klarheit an. Nur Punkt macht er oft lange keinen. So erhält seine Sprache eine biblische Wucht. Scharfe Kritik und hemmungsloses Pathos, das zeichnet den Schriftsteller Baldwin aus.

Seit 2018 übersetzt Miriam Mandelkow Baldwins Texte neu ins Deutsche, dieses Jahr erscheinen der Roman "Wie lange, sag mir, ist der Zug schon fort" und der Essayband "Kein Name bleibt ihm weit und breit". Schwarze Deutsche kritisieren teilweise, dass eine weiße Übersetzerin beauftragt wird. Auf Aguigah macht ihre Arbeit einen guten Gesamteindruck: "Ich habe den Eindruck, dass ihre Übersetzungen sehr genau und sehr rhythmusorientiert sind."

Auf die Essaysammlung "Von einem Sohn dieses Landes" folgte 1957 der zweite Roman "Giovannis Zimmer". Hier verarbeitet er erstmals seine Homosexualität, auch wenn er sich selbst niemals mit dem Attribut "homosexuell" bezeichnete. Obwohl er sich mit der in den 60er-Jahren aufkeimenden Schwulenbewegung solidarisch gab, fremdelte Baldwin mit dem Wort gay und der Idee, Liebe zu kategorisieren. Auch "Giovannis Zimmer" wollte er nicht als Schwulenroman verstanden wissen. Es gehe darum, was passiert, wenn jemand nicht lieben kann.

Die expliziten Sexszenen erregten Aufsehen, Baldwin kehrte als schillernde Prominenz nach New York zurück und war nun ein beliebter Gesprächspartner zu den dringlichen Fragen der Zeit, insbesondere zum Thema Segregation. Der rassistische Mord am jungen Emmett Till in Mississippi im Jahr 1955 hatte Diskussionen zu deren Abschaffung befeuert.

1962 erschien Baldwins literarisches Opus magnum, der Roman "Ein anderes Land". Sind die Figuren in "Giovannis Zimmer" noch durchwegs weiß, treffen in diesem Abriss der Gegenwart Schwarze und Weiße unterschiedlicher sexueller Orientierungen aufeinander und führen komplexe Diskussionen. Im Jahr darauf folgte das theoretische Begleitstück dazu, jenes Sachbuch, das Baldwins Ruf als Prophet in Sachen Rassismus begründete: "The Fire Next Time", auf Deutsch als "Nach der Flut das Feuer" erschienen. "Du wurdest geboren, wo Du geboren wurdest, weil Du schwarz bist - aus keinem anderen Grund", schreibt Baldwin darin einen Brief an seinen 14-jährigen Neffen. "Deinem Streben sollten für alle Zeit Grenzen gesetzt sein."

Die beiden komplementären Meisterwerke führten René Aguigah, als Sohn eines Togolesen und einer Deutschen selbst Person of Color, aber explizit nicht Afroamerikaner, zu Baldwin. "Aus meinen früheren Lektüren einiger Essays hatte ich vor allem die Botschaft mitgenommen, dass Rassismus böse sei -was mich nicht überraschen konnte", erklärt Aguigah. "Im Roman ,Ein anderes Land' hingegen konnte ich beim besten Willen keine Thesen ausmachen. Auch nicht in dem Dauerstreit zwischen der stolzen Schwarzen Ida, die alle weißen Männer hasst, und dem ,farbenblinden' Universalisten Vivaldo. Diese Figuren, die in sich nicht widerspruchsfrei sind, haben mich nicht mehr losgelassen und zum Nachdenken gebracht."

Auf dem Höhepunkt der Bürgerrechtsbewegung war Baldwin unter den 250.000 Menschen, die im Zuge eines Marsches auf Washington 1963 für Freiheit, Gleichheit und Wahlrecht ungeachtet von Hautfarbe und Glauben demonstrierten. Ihr Anführer war Martin Luther King Jr. (1929-1968), der hier seine berühmte Rede "Ich habe einen Traum" hielt.

Zu Malcolm X, dem martialischen Protagonisten der Bürgerrechtsbewegung, pflegte Baldwin die gleiche freundliche Distanz wie zum Friedensprediger King. Weder war er Muslim wie Malcolm, der von einer "Nation of Islam" träumte, noch überzeugte ihn Kings Konzept der Gewaltlosigkeit. Auch von der Kirche hatte er sich entfernt. "Der einzige organisierte Glaube, die einzige Ideologie, der Baldwin sich mit Leidenschaft widmete, war jene, die es zu zerlegen galt: white supremacy", schreibt Aguigah und meint damit die Überzeugung mancher Weißer, anderen Ethnien überlegen zu sein.

Baldwin hasste weiße Menschen also nicht aus Prinzip. Einige von ihnen liebte er sogar, physisch und ideell. Seine großen Vorbilder als Romancier waren Weiße: der Russe Fjodor Dostojewski (1828-1881) und der US-Amerikaner Henry James (1843-1916). Die Lektüre ihrer Werke ließ ihn erkennen, dass er nicht allein auf der Welt war. "Bücher haben mich gelehrt, dass die Dinge, die mich am meisten quälten, genau die Dinge waren, die mich mit jedem verbanden, der lebt und gelebt hat", schrieb er.

Mit einer Personengruppe wurde er jedoch nie warm: der Polizei. "Ein Polizist ist ein Polizist", sagte Baldwin einmal zu einer Journalistin. "Und wissen Sie, er mag ein sehr netter Mensch sein, aber ich habe keine Zeit, das herauszufinden. Alles, was ich weiß, ist, dass er eine Uniform und eine Waffe hat." Immer wieder werden Schwarze in Baldwins Prosa Opfer von Polizeigewalt, auch in seinem vorletzten Roman "Beale Street Blues". Barry Jenkins' Verfilmung der anrührenden -übrigens heterosexuellen -Liebesgeschichte gewann 2019 einen Oscar.

Zwischen den schillernden Auftritten in New York zog sich Baldwin in den 60er-Jahren oft für mehrere Wochen nach Istanbul zurück, wo er sich mit einem türkischen Schauspieler und dessen Familie angefreundet hatte. Hier konnte er sich aufs Schreiben konzentrieren. Doch auch die als Mittzwanziger in Paris erworbene Frankophilie ließ nie nach. 1970 kaufte sich der Autor ein Haus in der Provence, wo er seine letzten Lebensjahre verbrachte. Nur ausgewählte Personen wie die Jazzsängerin Nina Simone durften ihn dort besuchen.

Vergeblich versuchte Baldwin, an die von experimentellem Furor geprägten erzählerischen Höhenflüge seiner Anfänge heranzukommen. Der nächste Roman "Wie lange, sag mir, ist der Zug schon fort" über einen schwulen afroamerikanischen Schauspieler erschien 1968, dem Jahr des tödlichen Attentats auf Martin Luther King, und fiel bei der Kritik durch.

Je mehr Fortschritte Bürgerrechts- und Schwulenbewegung machten, desto weiter schien sich der Autor vom Zeitgeist zu entfernen. Seine Werke wurden zunehmend Erinnerungsbücher, die um bekannte Themen kreisten: Aufwachsen im Harlem der 30er, Gospel, Blues und Jazz. "Seinen letzten Roman veröffentlichte er 1979, da begann gerade die Karriere von Prince. Aber von dieser neuen Musik hat Baldwin wahrscheinlich gar nichts mitbekommen", sagt Aguigah.

Im Dezember 1987 starb James Baldwin in Saint-Paul-de-Vence an Magenkrebs. Heute ist er vor allem eine Ikone. Viele kennen sein markantes Gesicht. Der britische Sänger Morrissey ließ es bei seiner Tournee 2023 überlebensgroß auf die Bühnenleinwand projizieren. In den sozialen Medien werden seine Zitate mit Vorliebe aus dem Zusammenhang gerissen. Bebildert mit Baldwins traurigen Augen lässt sich jede persönliche Kränkung im Netz leicht zu einer vermeintlich allgemeingültigen Wahrheit hochstilisieren.

Baldwins Werk und seine Persönlichkeit führen also ein reiches Nachleben, wie René Aguigah in der Einleitung schreibt. Als 2020 ein Video viral ging, das zeigt, wie der Afroamerikaner George Floyd von einem weißen Polizisten erstickt wird, erstarkte weltweit die Bewegung Black Lives Matter. Die Demonstrierenden hielten Floyds Konterfei in die Höhe und klammerten sich an Appelle aus "The Fire Next Time", wonach "einigermaßen bewusste Weiße und einigermaßen bewusste Schwarze" sich wie Liebende zusammentun müssten, um "diesen rassistischen Albtraum" zu beenden.

Vergangenes Jahr zitierte US-Popstar Madonna das Idol in einem Instagram-Post an ihre 19 Millionen Follower: "Die Kinder gehören immer uns, jedes einzelne von ihnen, überall auf dem Erdball." Die auf den ersten Blick kryptische Wortmeldung erfolgte kurz nach dem 7. Oktober 2023, soll also offenkundig mit den Terroranschlägen der Hamas und dem darauffolgenden Gaza-Krieg assoziiert werden.

Wer wolle, könne Baldwin leicht für propalästinensische Positionen instrumentalisieren, kritisiert Aguigah. Schnell stößt man dann auf Baldwins Essay "Negroes are Anti-Semitic Because They're Anti-White" aus dem Jahr 1967 oder das Zitat: "Ich bin überhaupt nicht antisemitisch, aber Antizionist." Doch das bilde nur den halben Baldwin ab. Nach einer Israel-Reise vor dem Sechstagekrieg im Jahr 1967 habe sich der Schriftsteller etwa durchaus freundlich über das Land geäußert. "Mit jeder Ikonisierung geht eine Reduktion von Komplexität einher", so Aguigah.

Schon wenige Stunden nach der Bekanntgabe der Kandidatur von Kamala Harris überschwemmte eine Ikonenserie das Internet: Von Barack Obamas "hope" ging die Chronologie der Präsidenten über "hate" (Donald Trump) und "heal"(Joe Biden) hin zu Kamala Harris mit ihrem eigenen vierbuchstabigen Wort: "grow". Die Aufforderung zu wachsen könnte direkt aus James Baldwins "The Fire Next Time" stammen. Es sei wahrlich aufreibend, schreibt er in dem Brief an seinen Neffen, jahrelang demütig warten zu müssen, bis die Amerikaner endlich erwachsen werden und erkennen, dass er als Schwarzer keine Bedrohung für sie darstelle.

Die aktuelle Baldwin-Welle existiert seit 2017. Damals kam die Dokumentation "I Am Not Your Negro" von Raoul Peck ins Kino. Grundlage für diese Sammlung von Archivmaterial war Baldwins unvollendetes Manuskript "Remember This House". In dem Text geht es um Martin Luther King und Malcolm X, schwarze Bürgerrechtler, die ermordet wurden.