Gegen die Autokraten andenken

Tessa Szyszkowitz in FALTER 48/2024 vom 27.11.2024 (S. 21)

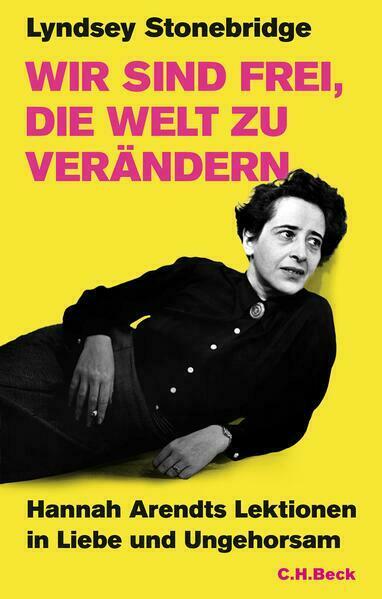

Hannah Arendt ist mit ihrem Hauptwerk "Elemente und Grundlagen totalitärer Herrschaft" gerade nach Donald Trumps Wiederwahl wieder in aller Munde. Neu interpretiert wurde die Philosophin soeben von Lyndsey Stonebridge.Die Professorin für Menschenrechte kommt mit "Wir sind frei, die Welt zu verändern.

Arendts Lektionen in Liebe und Ungehorsam" am 12. Dezember ins Kreisky Forum nach Wien.

Ungehorsam und Liebe - wieso sie zusammengehören

Tessa Szyszkowitz in FALTER 28/2024 vom 10.07.2024 (S. 19)

In den Monaten nach Donald Trumps Wahl zum US-Präsidenten im November 2016 erschien das Buch wieder auf den Bestsellerlisten: "Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft" von Hannah Arendt. "Im ersten Jahr von Trumps Präsidentschaft wurde das Buch um 1000 Prozent mehr verkauft als davor", schreibt Lyndsey Stonebridge. Die Arendt-Expertin, Professorin für Geisteswissenschaften und Menschenrechte an der Universität in Birmingham, wird für ihr Buch "Wir sind frei, die Welt zu verändern -Hannah Arendts Lektionen in Liebe und Ungehorsam" vom Guardian gelobt: Es sei "überzeugend und originell".

Ungehorsam ist ja gerade wieder Topthema bei Klimaklebern und Pro-Palästina-Camps -und was gibt es Schöneres, als Denkmeisterin Hannah Arendt, die vor den Nazis nach New York geflüchtet war, für 2024 neu zu interpretieren?

"Hannah Arendt ist eine kreative und komplexe Denkerin", meint Stonebridge, "sie schreibt über Macht und Terror, Krieg und Revolution, Exil und Liebe und, vor allem, über Freiheit." Stonebridge erzählt leicht und locker über diese oft vertrackten Themen und bringt ihre eigenen Interpretationen ein. Pro Kapitel handelt sie eine Frage ab: Wie man die Welt verändert? Wer bin ich zu richten? Und: Was ist Freiheit?

Politischer Aktionismus macht Spaß, hat Hanna Arendt 1970 in einem Interview im Alter von 64 Jahren gesagt. "Öffentliches Glück" wurde das im 18. Jahrhundert während der Französischen Revolution genannt, schreibt Stonebridge, "denn Revolutionen sind nicht nur Ausdruck von Wut, sie eröffnen die Chance auf eine menschliche Erfahrung, auf ein Leben mit den Stimmen und dem Echo anderer". Daraus ergab sich für Hanna Arendt die Erkenntnis, dass wirkliche Freiheit die Gegenwart von anderen braucht - damit man den eigenen Realitätssinn mit jenem von anderen abgleichen kann. So - gemeinsam -verändert man die Welt.

Wer wen richtet und wie und wofür, das hat Hannah Arendt beim Prozess von Adolf Eichmann 1961 in Jerusalem beobachtet. In ihrem Buch "Eichmann in Jerusalem" schrieb die Philosophin über die "Banalität des Bösen" - wofür sie, so Stonebridge, bis heute missverstanden wird: Sie wollte keineswegs sagen, dass der Holocaust banal wäre. Es war Eichmanns mörderische Gedankenlosigkeit, die sie erschütterte. Dass er den Massenmord organisierte, ohne darin emotional involviert zu sein. Ihre Berichte waren ein Schrei gegen moralische Relativierung. Auch das kann, wer will, auf 2024 und die gegenseitigen Genozidvorwürfe anwenden.

Im Kern geht es Hannah Arendt und Lindsey Stonebridge um die Freiheit. "Wer frei sein will, muss Souveränität aufgeben", hat Arendt geschrieben und die Britin Lindsey Stonebridge möchte dies gerne noch einmal wiederholt wissen: "Die leere Macht, die autoritäre Herrscher versprechen, begleitet von Phantasie-Nationalisten und Souveränität-Fanatikern, kann nur durch Gewalt erhalten werden." Wahre Freiheit bestehe darin, schreibt Stonebridge, den anderen Freiheit zuzugestehen.

So wird das Buch über Hannah Arendt ein Plädoyer für ihre Ideen, die ein Update für das 21. Jahrhundert erfahren. Ihr oft zitierter Ausruf "Es gibt keine gefährlichen Gedanken, Denken selbst ist gefährlich" führt Stonebridge zu Arendts Überlegung: "Denken heißt, nicht einer Doktrin zu folgen, sondern Erfahrungen nachzuvollziehen." Wer will dem angesichts von Polarisierung und dem Boykott Andersdenkender widersprechen?