Krieg, Klimawandel, Kolonialismus

Donja Noormofidi in FALTER 42/2024 vom 16.10.2024 (S. 33)

Das Kind der Bettlerin rollt einen Geldschein sorgfältig ein und steckt ihn in die Dose, holt ihn wieder heraus und rollt ihn auf. Der Autor beobachtet das Kind, wie es in sein Spiel vertieft ist, seine Blicke treffen sich mit jenen der Mutter. Vielleicht denken sie für einen kurzen Moment dasselbe, „denken bang, was für eine Zukunft dieses Kind wohl haben mag, wenn nicht zu betteln, zu schuften, früh zu sterben wie all die anderen Kinder auf den Straßen, und sind froh, daß es sich im Spiel vergißt“, schreibt Kermani (der Autor verwendet die alte Rechtschreibung, Anm.).

Weiter im Süden Madagaskars spielen die Kinder nicht mehr, dort haben die Vereinten Nationen im Herbst 2021 die erste klimabedingte Hungersnot ausgerufen. Dort sind die Augen der Kinder matt, ihre Bäuche aufgebläht, schildert Kermani, der im Jahr darauf dort ankommt: „Es ist die Erzählung, die seltsamerweise immer ähnlich klingt, wenn ein Kind vor Hunger stirbt, nämlich ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe: Es liegt nicht, sondern sitzt aufrecht auf dem Boden, die Hände um die Knie. Dann sinkt plötzlich der dicke Bauch nach unten, wirklich so, daß man es von der Seite sieht, und das Kind kippt auf einen Schlag um.“

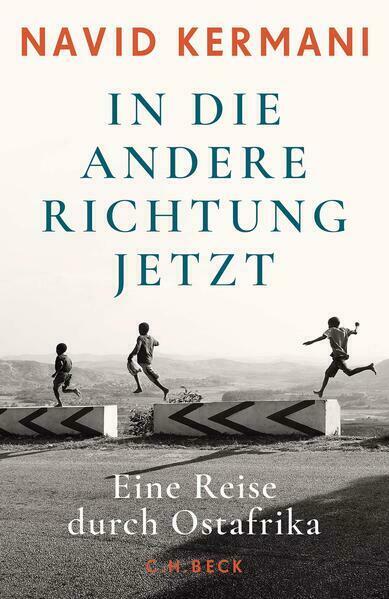

Schonungslos und eindrücklich berichtet Navid Kermani von seiner Reise durch Ostafrika. Der Schriftsteller, Orientalist und Intellektuelle ist für die Zeit vom Süden Madagaskars bis in die Nuba-Berge im Sudan gereist. Jetzt sind seine Reportagen als Buch erschienen. Kermani, der kürzlich den Thomas-Mann-Preis erhielt, zieht den Leser mit seiner Erzählung in den Bann. Beinahe glaubt man, man wäre selbst dabei gewesen, hätte sogar den Rhythmus der Musik gehört, die bei all der Not immer wieder mitschwingt. So trifft Kermani etwa den Jazzmusiker Mulatu Astatke in Addis Abeba, der erklärt, wie Musik die Völker Äthiopiens verbindet: „Mein Jazz hat keine Ethnie, mein Jazz ist ganz Äthiopien.“

Auf seiner Reise begegnet Kermani Menschen, die in extremer Armut leben, Frauen, die im Krieg vergewaltigt wurden, er spricht mit Kriegern in den Nuba-Bergen. Dort sieht er vor dem Haus eines Arztes auch das blonde Kind eines europäischen Mitarbeiters, wie es mit „tiefschwarzen Kindern“ in einer Sandmulde spielt. Doch die Kinder sind nur scheinbar alle gleich: „Sicher, wenn das blonde Kind erkrankte, stünden ihm andere Behandlungsmöglichkeiten offen, seine Speisen werden nahrhafter sein, bestimmt hat es ein Bett, und seine Zukunft ist viel offener, allein dank des europäischen Passes ...“

Manchmal bleibe Kermani bei seinen Recherchen zu sehr an der Oberfläche, kritisiert die Süddeutsche. Warum etwa gelingt es in Mosambik nicht, mit ein paar hundert islamistischen Terroristen fertig zu werden? Kermani geht dieser Frage nicht wirklich auf den Grund. Er spricht mit einem Geschäftsmann und einem Imam, doch die wissen es auch nicht.

Im Verlauf der Reportagen zeigt sich jedoch, dass es bei der Suche nach den Ursachen oft keine klaren Antworten gibt – Kolonialismus und Klimawandel, Kriege, korrupte Eliten und Konzerne spielen alle eine Rollen. Auch die Hilfsleistungen sind oft Teil des Problems. Und vielfach will man sich die Fragen gar nicht stellen. Kermani berichtet, wie schwer es ist, Sender für afrikanische Themen zu begeistern. Meist komme der Globale Süden nur vor, wenn deutsche Touristen auszufliegen seien. Und genau darin liegt der Verdienst der Reportagen: Auch wenn man sich manchmal mehr Tiefgang bei politischen und geschichtlichen Hintergründen gewünscht hätte – Kermani macht Ostafrika mit seinen Krisen und Katastrophen für die Leser sichtbar.

Seine Tochter warf dem Autor auf der letzten Reise vor, ein bisschen ungerecht zu sein, Afrika sei so viel mehr als Krieg, Klimakrise und Kolonialismus! Allein die Schönheit der Landschaft, die netten Menschen. „Aber es war nicht meine Aufgabe, die Schönheit zu beschreiben oder auch nur die Normalität, sage ich: Der ganze Anlaß der Reise war schließlich, daß in Madagaskar Hunger herrschte, und bei uns bekam es kaum jemand mit.“