Beziehungspause mit der Achtsamkeitsdomina

Maik Novotny in FALTER 42/2025 vom 15.10.2025 (S. 8)

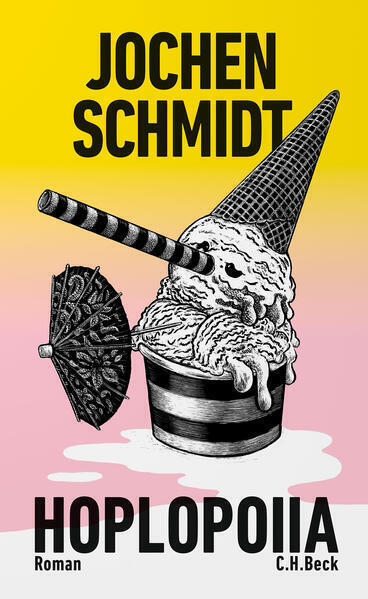

Gäbe es eine Neurosen-Europameisterschaft, hätte Richard Sparka exzellente Aussichten auf das Finale. Wenn in der Warteschlange am Postamt vor ihm eine Telefonnummer erfragt wird, muss er sich die Ohren zuhalten, aus Angst, sich diese Nummer für immer zu merken und sie irgendwann zwanghaft anzurufen. Beileibe nicht das einzige Problem des in Berlin lebenden Familienvaters und überdurchschnittlich ich-bezogenen Icherzählers in Jochen Schmidts Roman „Hoplopoiia“.

Um der Welt all seine Störungen redselig mitteilen zu können, leistet er sich gleich drei Therapeuten, was ihm freilich weitere Schuldgefühle beschert, weil die Beteiligten kaum auf Erfolgserlebnisse zählen dürfen. Hinzu kommt noch eine Paartherapie, denn mit Klara, Ehefrau und Mutter der gemeinsamen Kinder, hat er sich auf eine „Beziehungspause mit In-house-Lösung“ geeinigt, wobei wenig Aussicht auf Beziehungsfortsetzung besteht.

Klara ist eine hart am Rande des Klischees gezeichnete passiv-aggressive Achtsamkeitsdomina, die Sätze wie „Das zieht mich immer noch tiefer, ich brauche was Nährendes“ äußert und sich ihrerseits von Heiltherapeutin „Gerburg“ Esoterik-Mumpitz ins Ohr setzen lässt, die vom Erzähler stets mit höhnischen Anführungszeichen versehenen wird.

Dergleichen wissenschaftsferne Wellness-Weisheiten sind dem Protagonisten ein Graus, schließlich war er seinerzeit ein hochbegabter Mathematiker auf einer DDR-Eliteschule. Nur nützt ihm diese Begabung heute leider nichts mehr. Er jobbt in einem Supermarkt, wo er sich bei Laune hält, indem er heimlich Produkte umstellt. Minimalistische, aber leider völlig unbemerkte und folgenlose Sabotageakte am Kapitalismus.

Sparkas Jugend in der DDR macht die Hälfte des zwischen Gegenwart und Vergangenheit pendelnden Romans aus. In ihr war alles so wohlgeordnet und zielgerichtet, dass sich ein Mathematik-Nerd mit autistischen Zügen in ihr zurechtfinden konnte.

Den eigenen Schulerfahrungen mit meist autoritärem Lehrpersonal stehen die Elternabend-Erlebnisse der „Freien Schule“ von Richards und Klaras Kindern gegenüber, deren Laissez-faire-Luschigkeit jede Ambition erstickt. Vor allem aber will der Icherzähler am liebsten selbst im arrested development ewiger Adoleszenz verharren: „Wenn es doch so weitergegangen wäre wie in der Schule und ich jetzt in der vierzigsten Klasse wäre!“

Kenner Jochen Schmidts werden an dieser Stelle schon bemerkt haben, dass dieser Richard Sparka nicht unbedingt kilometerweit von anderen Antihelden und der Person des Autors selbst entfernt ist. Sie alle sind quasi Nachbarn im selben Plattenbau.

Erinnerungen an die DDR zählen ebenso zum Standardrepertoire von Schmidts Romanen wie der charmant-zauselige und vom Alltag überforderte Icherzähler. Darüber hinaus geben in „Hoplopoiia“ die Leitmotive Autoritäten, Familie und Schulbildung reichlich Stoff für Parallelmontagen, Anekdoten und dem Autor Gelegenheit, sein großes Talent für perfekt gebaute, überaus lustige Sätzen auszuspielen, die in sauber platzierten lakonischen Pointen kulminieren.

Das alles perlt unterhaltsam vor sich hin, und Figuren wie der freigeistige Onkel Basil oder der intellektuell unterforderte, vorm Fernseher in die Demenz versinkende Vater sind klar – und im Unterschied zu Gattin Klara – sehr liebevoll gezeichnet. Allerdings sind das Heute und das Gestern nach etwa zwei Dritteln von „Hoplopoiia“ auch bis zum letzten Glaserl bulgarischen Ost-Weins auserzählt.

Bei den Reminiszenzen an die Schulzeit stellt sich schon früher Ermüdung ein. Man fühlt sich an jene Schulfreunde erinnert, die auch noch beim 30. Matura-Treffen die ewiggleichen Schnurren zum Besten geben. Da möchte man sich als weiterer Therapeut in die Handlung einklinken und Richard Sparka zuraunen: „Get over it!“