Matthias Dusini in FALTER 48/2006 vom 29.11.2006 (S. 72)

Die Sowjetkunst der Dreißiger ist voller Frauenbilder. Die anfänglich noch schematischen Figuren werden im Verlauf des Jahrzehnts immer weiblicher. Aus der heroischen Arbeiterin wird ein zierliches Fräulein. Susanne Ramm-Weber analysiert in "Mit der Sichel in der Hand" die Funktion dieser Frauenbilder in der Entwicklung der Sowjetgesellschaft. Die Imagination sowjetischer Weiblichkeit speist sich aus heidnischen und christlich-religiösen Traditionen, etwa dem Glauben an "Mutter Feuchte Erde". Sie werden zum Sinnbild eines fruchtbaren Schoßes, aus dem die kommunistische Zukunft geboren wird. Nackte Arbeiterinnen planschen im Fluss, während hinten die Schornsteine rauchen. Die wichtigsten Beigaben der strengen Kolchosbrigadierinnen sind Blumen: Sie stellen die Verbindung des neuen Menschen zur gewachsenen Natur und dem Volksglauben her. Die Autorin untersucht auch die Rezeption dieser Frauenbilder in der zeitgenössischen Kunstkritik und deren Beitrag zur Entwicklung einer emotional aufgeladenen nationalen Identität.

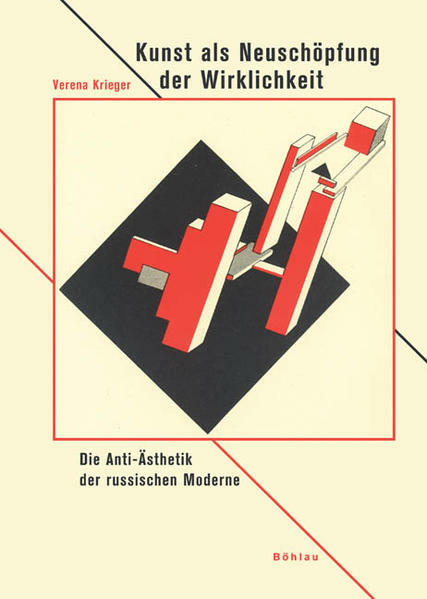

Die politische Revolution zu Beginn des 20. Jahrhunderts ging einher mit einer künstlerischen. Die modernistische Utopie einer Verschmelzung politischen und ästhetischen Handelns endete mit einer bitteren Niederlage der Avantgarde. Bald nach der Oktoberrevolution standen die Künstler unter dem Druck von Anpassung und Ausgrenzung. Verena Krieger nimmt in "Kunst als Neuschöpfung der Wirklichkeit" eine Neudeutung jener Motive vor, die die Kulturschaffenden zu Parteigängern werden ließen. Sie sieht das weltschöpferische Pathos der Avantgarde als Erbe philosophisch-literarischer Strömungen des 19. Jahrhunderts. Spezifisch für die russische Kultur sei die Vorstellung, dass das ästhetische Werk eine universelle Macht ist, die in das Leben der Menschen eingreift. Nicht zufällig erinnert das an die Ikone, den Prototypen des wirkmächtigen Bildes. Kriegers Zugang folgt nicht dem modischen Spiel, diese Ideen aus der Perspektive der späteren stalinistischen Diktatur zu denunzieren. Für sie ist utopisches Denken eine "Antwort von Menschen auf als bedrückend empfundene Lebensverhältnisse", ihre Mängel aus historischer Sicht allzu leicht zu entlarven.