Die Rebellin aus der dritten Reihe

Birgit Wittstock in FALTER 45/2019 vom 06.11.2019 (S. 24)

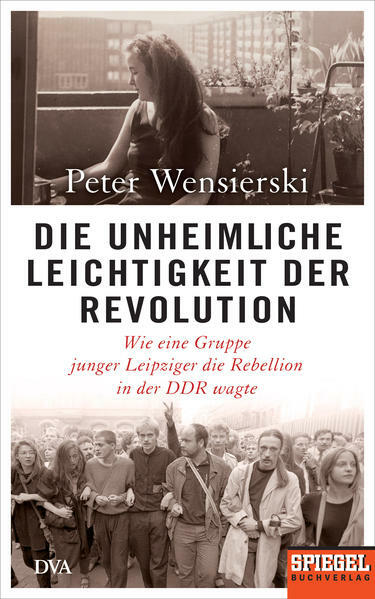

Die Leipziger Montagsdemos waren das Herz der Protestbewegung, die zur Wende führte. Ines Winkler war vorne mit dabei. Die Geschichte einer DDR-Jugend, von großer Hoffnung und noch größerer Enttäuschung

Es ist eine Welt in Grautönen. Selbst die wenigen Farbfotos im Stapel sind irgendwie grau. Die Bilder zeigen junge Leute. Beim Zelten. Beim Autostoppen. Auf den meisten ist eine junge Frau mit dichten Locken zu sehen. Oft ernst, mal lächelnd. Auf einem imitiert sie mit zwei anderen die drei japanischen Affen: Eine hält sich die Augen zu, die andere die Ohren, eine den Mund. Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Ein Foto als Synonym für den Zustand eines ganzen Staates. Es ist die Jugend von Ines Winkler, die da auf dem Tisch ausgebreitet liegt. Eine Jugend in der DDR.

Dreißig Jahre lang habe sie nur nach vorne geblickt, sagt sie. Die Wende und die große Enttäuschung, die mit ihr kam, ausgeblendet. „Meinen Freunden ging es ähnlich, deshalb haben wir uns nicht mehr damit beschäftigt.“ Die Vorstellung, ihre Geschichte zu erzählen, habe ihr erst schlaflose Nächte bereitet. Es ist keine einfache Reise zurück, viele Erinnerungen sind längst zu Fragmenten verwittert, die sich schwer wieder zusammensetzen lassen. Und einiges schmerzt immer noch. Deshalb will Ines Winkler auch nicht ihren wirklichen Namen geschrieben sehen – die Jahre unter Beobachtung haben Spuren hinterlassen.

Aufgewachsen als Kind sudetendeutscher Flüchtlinge in der Kleinstadt Merseburg im südlichen Sachsen-Anhalt, zweifelte Winkler früh am realsozialistischen System der DDR. Mit 16 nahm sie an den ersten Friedensgebeten in der evangelischen Nikolaikirche in Leipzig teil, aus denen bald die sogenannten Montagsgebete und das Herz der Protestbewegung wurden. Mit 18 marschierte sie auf den ersten Demonstrationen mit und träumte von der Freiheit, mit 19 sah sie im Fernsehen die Mauer fallen. Dann kam die große Ernüchterung: der Kapitalismus, die Neonazis.

„Ich bin nicht als SED-Kind groß geworden“, beginnt Winkler, heute 50, die blonden Locken grau gesträhnt, ihre Geschichte. SED, das war die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, die den Staat beherrschte. Winklers Eltern waren als Kinder kurz nach der Gründung der DDR, Ende der 40er-Jahre, aus dem Sudetenland gekommen. „Wie sie als Flüchtlinge behandelt worden waren, haben sie nie vergessen.“ Doch letztendlich hätten sie sich eingelebt und arrangiert. Der Vater leitete als Elektroingenieur eine Brigade in einem Braunkohlewerk. „Wir hatten eigentlich alles, aber meine Eltern glaubten nicht an die DDR.“

Anstatt mit den beiden Sendern DDR 1

und 2 wuchs Winkler mit Westfernsehen auf. „Mein Vater hat, so lange ich denken kann, nur Tagesschau und nicht die Aktuelle Kamera, die DDR-Nachrichten, geschaut.“ Doch durch die Familie verlief ein Graben: Während die beiden älteren Brüder systemtreu waren, der älteste Politoffizier und Hauptmann bei der Nationalen Volksarmee, der andere gut integriert in den Staat, der seinen Bürgern das Leben vorgab, wurde der Vater vom Staatssicherheitsdienst (Stasi) besucht, weil er seine 80-jährige Mutter regelmäßig in die Kirche fuhr.

Es waren die alltäglichen Unstimmigkeiten, die Ines Winkler schon früh an dem von der DDR-Führung vorgegebenen Bild zweifeln ließen. Etwa die Jugendweihe, der Initiationsritus, den die SED als Gegenprogramm zu Firmung und Konfirmation eingeführt hatte. Die Erinnerung lässt Winkler heute noch lachen: „Wir sahen furchtbar aus, mit furchtbaren Kleidern, die Jungs mit ganz schlimmen Anzügen. Wir haben uns natürlich alle Geld gewünscht, den eigentlichen Hauptakt, das Treuegelöbnis an den Staat, hat niemand von uns ernst genommen.“

Der Ernst begann ein Jahr später, 1985, als die Entscheidung über Winklers Zukunft fiel: Sie wollte Medizin studieren, Ärztin werden. Der Staat sah für sie jedoch einen Posten als Lehrerin vor. Sie weigerte sich. Letztendlich steckte man sie in eine Lehre zur Elektrikerin. „Ich wollte nie Elektrikerin werden, ich war kein handwerklicher Typ“, sagt Winkler. „Doch abbrechen ging nicht, sonst wurdest du abgeholt und auf einen Jugendwerkhof gebracht, das war so eine Art Jugendknast. Da ist für mich eine Welt zusammengebrochen.“

Zur Ausbildung wurde Winkler in ein Wohnheim in einem Kaff eine Stunde außerhalb von Leipzig geschickt. Mit einer neugewonnenen Freundin trampte sie regelmäßig in die Stadt, irgendwann nahm die Freundin sie mit zu einem Friedensgebet in die Nikolaikirche, die bereits seit September 1982 jeden Montagabend stattfanden. „Zu jener Zeit waren wir noch im Altarraum, etwa zehn, zwölf Leute. Die Sache war damals noch ganz klein“, erzählt Ines Winkler. Zwar seien ihre Eltern Katholiken gewesen, sie selbst sei aber, wie alle in der DDR, zur Atheistin erzogen worden. „Die Kirche war der einzige Treffpunkt, wo man offen reden konnte.“ Dort habe sie das erste Mal Leute getroffen, die dachten wie sie und ihre Meinung aussprachen. „Ich bin dazu erzogen worden, ja nichts zu kritisieren. Innerhalb der eigenen vier Wände schon, aber bloß nicht außerhalb.“

Und zu kritisieren hatte sie viel. Die Enge der DDR. Die Kriegsangst aufgrund des Wettrüstens in Ost und West. „Natürlich war dieses Eingesperrtsein und Nicht-in-die-Welt-Können furchtbar. Aber für mich war anfangs der Umweltgedanke vorrangig. Ich kam aus einer Gegend, da waren ringsherum Chemiefabriken, eine Raffinerie, Braunkohlewerke. Es hat gestunken, die Luft war dick, die Flüsse verdreckt.“ Kamen SED-Granden zu Besuch, sei die braune Wiese um das Werk, in dem Winkler arbeitete, kurzerhand mit grüner Farbe getüncht worden.

Montags, 17 Uhr, Nikolaikirche wurde zu einem Fixtermin, bei dem diskutiert und Informationen – in Gebete verpackt – ausgetauscht wurden. Bald wurde Winkler zum Heimleiter zitiert. „Er fragte, in welchen kirchlichen Sekten ich mich in Leipzig herumtreibe. Da habe ich zum ersten Mal einen Schrecken bekommen. Woher wusste er das? Aber klar, wenn du dich mit Leuten triffst, die beobachtet werden, wirst auch du beobachtet.“

Zur selben Zeit schrieb die 17-Jährige ihrem älteren Bruder, dem Politoffizier, lange Briefe. Er lebte damals in der Nähe von Dresden, dem „Tal der Ahnungslosen“, wie man jene Gegend nannte, weil man dort keine westlichen Fernseh- oder Radiosender empfangen konnte. „Ich habe ihm geschrieben, was ich dachte, und ihm klargemacht, was alles schiefläuft in dem Land, und er hat mit derselben Propaganda geantwortet, wie wir sie in der Schule gelernt hatten: mit Lobliedern auf den Sozialismus und der Gefahr der Infiltration durch den Westen, der unser Land zerstören wolle“, erzählt Winkler. „Ich dachte, mit ihm kann ich offen reden – vielleicht hätte ich das nicht tun sollen, vielleicht hat er Ärger wegen mir bekommen, vielleicht fand er es aber auch einfach nur doof, was ich ihm schrieb.“ Jedenfalls habe sie seit der Wende nie wieder etwas von ihm gehört.

1988, nach Beendigung der Elektrikerlehre, zog Ines Winkler nach Leipzig und begann eine Ausbildung zur Krankenschwester. Die Montagsgebete besuchte sie nun entspannter: Sie war 18 geworden und somit volljährig – von nun an musste sie sich nicht mehr um ihre Eltern ängstigen. „Solange ich unter 18 war, wären meine Eltern drangekommen, und wir wussten ja nicht, was die Stasi tun würde. Man hat Gerüchte gehört und wollte das seinen Eltern natürlich nicht antun.“

Es war die Zeit, in der der Hunger nach Freiheit immer größer wurde. Mit Freunden trampte sie durch die ganze DDR, fuhr zu Konzerten von verbotenen Untergrundbands, stoppte nach Prag und Budapest, um Platten zu kaufen. Ton, Steine, Scherben. Udo Lindenberg. „Selbst Ungarn war für mich ein kleiner Westen. Da gab’s diese großen Pfirsiche, da gab’s Hamburger, da gab’s Pommes.“ Dort zog sie das erste Mal an einem Joint. In der DDR hingegen gab es nichts von alledem. Lediglich billiges Bier und den Grubenfusel – jenen hochprozentigen, klaren Schnaps, den es im Braunkohlewerk jeden Monat als Deputat, ein in Naturalien ausbezahlter Teil des Lohns, gab.

Dann fanden die ersten Demonstrationen in Leipzig statt. „Wir wurden immer mehr und plötzlich wurden auch in anderen Kirchen Montagsgebete abgehalten.“ Auch die Polizei wurde von Montag zu Montag präsenter. Beim Durchbrechen einer Polizeisperre bekam Winkler eine mit dem Gummiknüppel verpasst. „Die waren nicht glimpflich und haben immer wieder Leute mitgenommen.“

Während der Proteste standen die friedlichen Demonstranten nicht nur der Polizei, sondern auch den sogenannten Kampftruppen gegenüber: Arbeitern, die für den Notfall ausgebildet waren und gemeinsam mit der Polizei eingreifen sollten. „Als Antwort darauf entstand ,Wir sind das Volk‘, denn wir wussten, denen ging es nicht anders als uns. Das waren ja tagsüber unsere Kollegen. Ich glaube, das war der Grund, warum die Proteste weitgehend gewaltfrei geblieben sind. Es hätte auch schiefgehen können. Dann wären wir alle weg gewesen.“

Als in der Nacht vom 10. auf den 11. September 1989 der „Eiserne Vorhang“ zwischen Ungarn und Österreich fiel, trampte Winkler mit einer Freundin zur Grenze. „Wir sind dann aber doch wieder heimgefahren, wegen unserer Eltern. Aber wir hatten die Hoffnung, dass, wenn eine Grenze aufgeht, vielleicht auch bei uns etwas weitergehen würde.“

Einige Wochen später, am 18. Oktober, geschah es: Erich Honecker, Generalsekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, trat zurück. „Ich habe es auf meinem Schwarzweißfernseher gesehen und konnte es nicht glauben. Du konntest aber niemanden anrufen, denn es hatte kaum einer ein Telefon. Also fragte ich die Nachbarn. In dem Moment wusste ich, es hat sich etwas bewegt.“

Auch die Lage auf der Straße veränderte sich schlagartig: „Es war nicht mehr gefährlich, weil auf einmal alle liefen. In immer mehr Städten.“ Die Demonstranten hätten frei am Leipziger Ring marschieren können und die Polizei habe zugesehen, erzählt Winkler. „Mich hat diese Heuchelei angekotzt: dass die, die uns das Demonstrieren verboten hatten, auf einmal mit dabei waren – ganz so, als wären sie von Anfang an dabei gewesen. Die wollten alle den Westen. Mauer weg und shoppen gehen. Aber das war nicht die Idee gewesen. Unsere Idee war, aus Osten und Westen etwas Neues zu machen. Von beiden Welten das Beste zu vereinen. Ich weiß, das war naiv, aber so hatten wir uns das erträumt. Und nicht das eine System einfach durch das andere auszutauschen.“

Zwar hatte sich mit dem Neuen Forum eine Bürgerbewegung gebildet, die für die Umgestaltung der DDR-Gesellschaft kämpfte, die breite Masse wollte aber von einer neuen DDR nichts wissen. „Dann kam Kohl nach Leipzig und die ganze Stadt war mit Luftballons auf den Beinen. Das war für mich ein Schock. Die, die vorher in der ersten Reihe für Freiheit demonstriert hatten, wurden nun als Stasi-Kinder beschimpft.“ Die Enttäuschung ist auch heute noch in Winklers Stimme hörbar.

Als am 9. November schließlich die Mauer in Berlin fiel, saß Ines Winkler deprimiert in ihrem Zimmer in Leipzig und verfolgte die Revolution, die sie mitangezettelt hatte, im Fernsehen. „Ich dachte, das Volk kannst du voll vergessen. Das Volk wollte nur die Übernahme durch den Kapitalismus, Begrüßungsgeld und Bananen.“

Es dauerte ein paar Wochen, bis sie sich in den Westen aufmachte. Es war kurz vor Weihnachten und der erste Eindruck von Westberlin: wahnsinnig hell, bunt, laut und interessant. „Das Begrüßungsgeld haben wir uns nicht abgeholt, das fanden wir peinlich. Auf den Straßen sah man dann die einst so überzeugten SED-Mitglieder, die einem vorher gedroht und alles verboten hatten, im Kaufrausch“, erinnert sie sich. „Wir sind an jenem Abend zurück nach Ostberlin, wo es gewohnt dunkel war, und haben in einem besetzten Haus an der Mainzerstraße übernachtet.“

Die Wende brachte nicht nur den Kapitalismus: „Plötzlich hatten wir es mit Faschos zu tun.“ Seit Mitte der 80er-Jahre seien sie wieder sichtbar gewesen. Skinheads, die in den Plattenbausiedlungen in Leipzig Grünau lebten, sich bei Fußballmatches trafen und immer mehr wurden. Rot-weiß-schwarze Flaggen, die demonstrativ aus Fenstern hingen, Hakenkreuzfahnen, die bei Aufmärschen geschwenkt wurden. „Nach der Wende mussten wir uns oft verbarrikadieren wegen Faschoalarm. Die hatten besetzte Häuser und Ausländer auf dem Schirm. Viele sind heute noch traumatisiert von den Überfällen.“

Die ersten Jahre nach der Wende seien eine schwere Zeit gewesen. Viele Betriebe wurden geschlossen, viele wurden arbeitslos. „Für mich war es leichter, ich war jung und hatte nicht so lang im System DDR gelebt. Für Ältere war das hart. Es gab viele Leute, die nicht damit klarkamen, dass die Sicherheit weg war, die mit der Freiheit nicht zurechtkamen.“

Dass heute noch viele Leute der DDR nachtrauern, glaubt Winkler nicht. „Selbst der jüngere meiner Brüder, der auch die Sicherheit der DDR vermisst, wo man einen fixen Job, eine Wohnung und ein geregeltes Leben, eine sichere Rente hatte, weiß mittlerweile die Freiheit zu schätzen.”

Dreißig Jahre nach der Wende lebt Winkler immer noch in Leipzig. Sie hat zwei Kinder und arbeitet als Krankenschwester. Die Stadt, in der sie heute lebt, ist kaum mehr mit jener von damals zu vergleichen: „Leipzig wurde komplett saniert. Ohne die Wende wäre hier alles verfallen.“ Auch die Rechtsextremen, die bis vor zwei Jahren noch mit der islamfeindlichen Protestbewegung Legida aufmarschierten und „Wir sind das Volk“ brüllten, sind inzwischen stiller geworden. Seit Jahren stellt hier die SPD den Bürgermeister.

Das rebellische Leipzig. Das einzige rote Pünktchen auf der Landkarte von Sachsen, in dem die rechtsextremistische AfD bereits zweitstärkste Partei ist.