Aus dem Leben eines Zupfgeigenhansls

Michael Omasta in FALTER 42/2024 vom 16.10.2024 (S. 18)

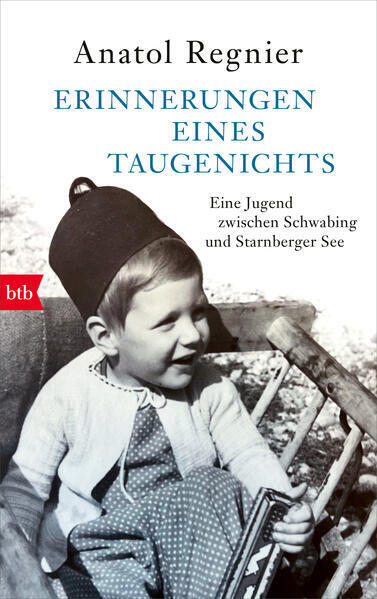

Mit dem 16. Geburtstag des Autors enden dessen Erinnerungen an den Taugenichts, der er als Spross einer prominenten Künstlerfamilie war. Im kurzen Nachwort erklärt Anatol Regnier: „Romane schreiben liegt mir nicht, das ,Autofiktionale‘ widerstrebt mir, aber in der Vergangenheit zu wühlen, in Archiven zu hocken, Zusammenhänge zu entdecken und Menschen zu schildern, wie sie wirklich sind, ist für mich das Paradies.“

Im Jänner 1945 geboren und auf den Namen Donald Maria Anatol Charles Nikolaus Hippolyt Rafael Waldemar Antonio Regnier getauft, blickt der Autor zurück auf Begebenheiten und Gestalten aus seiner Kindheit und Jugend. Den Großeltern, Tilly und Frank Wedekind, hat er jeweils ein Buch gewidmet, mit „Wir Nachgeborenen“ eines über Kinder berühmter Eltern verfasst. Sein Hauptwerk „Jeder schreibt für sich allein“, eine Studie über die Schriftsteller im Nationalsozialismus, erschien 2020 und wurde von Dominik Graf als Dokumentarfilm fürs Kino adaptiert.

In den „Erinnerungen eines Taugenichts“ lässt Regnier mithilfe kurzer biografischer Beobachtungen und Anekdoten eine Jugend im Schwabing der 1950er wiederaufleben. Sympathisch daran ist, dass er keinen Unterschied zwischen großen Namen und gänzlich Unbekannten macht und so die Gefahr des bloßen Name-droppings gekonnt umgeht. Seine eigenen Eltern nehmen dabei naturgemäß eine Sonderstellung ein – die „feurige Mutter“, Pamela Wedekind, und der „elegante Vater“, Charles Regnier, beide Schauspieler.

Doch wie wenig kennt man seine Eltern, vor allem, bevor sie Eltern wurden! Und gerade in dieser Generation stellt sich die Frage: Wie sind sie durch den Krieg gekommen? Und wie ihre Freunde, die man später ja auch selbst kennenlernte? Gustaf Gründgens? Der Regisseur Alfred Weidenmann? Der Schriftsteller Waldemar Bonsels?

Bonsels, der Vater der „Biene Maja“, war Nachbar der Regniers in Ambach am Starnberger See. In seinem Nachlass fanden sich 70 Briefe von Pamela Wedekind, die von einem Vertrauensverhältnis zu dem Autor zeugen. Dass er sich den Nazis andiente und als Antisemit erwies, hinderte Wedekind nicht, ihren Sohn auch nach ihm zu benennen.

Es sind die Widersprüchlichkeiten der menschlichen Natur, denen sich Regnier in seinen Büchern widmet. „Mein Vater hat viele Freunde“, schreibt er. „So gut wie alle sind homosexuell.“ Und über Kai Molvig, dessen ältesten Freund: „Mein Vater brachte ihn mit in die Ehe, die Mutter hat ihn quasi als Mitgift übernommen.“ Onkel Kai machte sich als Übersetzer bei Rowohlt einen Namen; andere Freunde, wie der Sänger Peter Schütte oder der Geschäftsführer des Schauspielhauses Hamburg, Gerhard Hirsch, nahmen sich das Leben.

Parallel dazu erzählt Regnier von seiner ersten großen Liebe, der Liebe zur, wie man damals sagte, „Zupfgeige“. Seine großen Vorbilder sind Andrés Segovia und John Williams, bei dem er Gitarre studiert. Doch je länger er später als Musiker auftrat, desto weiter entfernte er sich von deren Meisterschaft. Schon der Werner, ein Bruder eines Schulfreundes, unterbricht ihn beim Spiel einmal brüsk: „Du kannst das ja gar nicht! Gib nicht an und übe, mehr kann ich dir nicht sagen.“ So weit Werner Herzog.

Das musikalische Talent liegt in der Familie, auch Mutter Pamela gibt Liederabende, singt Frank Wedekind, altfranzösische Volkslieder, Brecht/Weill. Vielleicht nicht mit der gleichen Resonanz wie Lotte Lenya, der sie bei einem Gastspiel in München wiederbegegnet. „Ich sehe sie noch vor der Bühne stehen, auf der die Lenya gerade ihr Programm beendet hatte“, bemerkt Regnier, „die Lenya oben, die Mutter unten, symptomatisch für das Verhältnis zwischen Emigranten und Hiergebliebenen, wie ich es Dutzende Male beobachtet habe.“

Ein irritierender Missklang in diesem sonst so stimmigen, gleichermaßen heiteren wie nachdenklichen Buch.