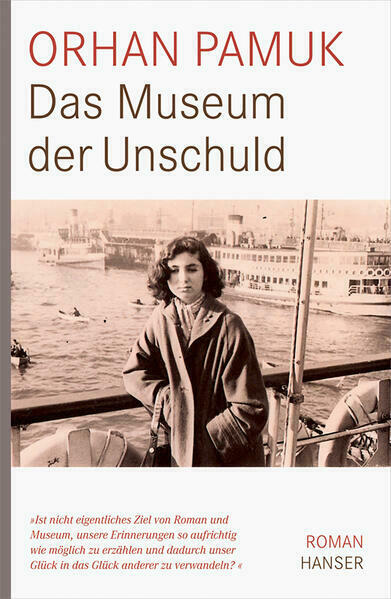

409 Wochen: Füsun, verzweifelt begehrt

Klaus Nüchtern in FALTER 41/2008 vom 08.10.2008 (S. 37)

In Martin Scorseses frühem Film "Who's that Knocking at My Door" umreißt Harvey Keitel sein Frauenbild am Beispiel des Westerns: Angie Dickinson in "Rio Bravo", so erklärt er seinem Mädchen, sei "a broad". "A broad", das ist der Typ Frau, mit dem man ins Bett geht – und dafür dann womöglich noch verachtet. Heiraten tut man jedenfalls eine andere. Als die junge Frau davon erzählt, dass sie Opfer eines date rape wurde, ist Keitel angewidert und gibt ihr die Schuld daran. Später ringt er sich dazu durch, ihr zu "verzeihen" – worauf die Frau verständlicherweise Schluss macht mit ihm.

Auch im Istanbul der 70er-Jahre wird einerseits von den Frauen erwartet, dass sie ihre Jungfernschaft mit in die Ehe bringen – was andererseits die jungen Männer freilich nicht davon abhalten muss, sich vor und auch noch während der Ehe sexuell mit anderen Frauen auszutoben. Und Puffbesuche sind sowieso fixer Bestandteil der Gymnasialzeit. "Who's that Knocking

" hätte damals in Istanbul übrigens keine Chance gehabt: "Der Letzte Tango in Paris" lief nur ohne Sexszenen, "Lawrence von Arabien" gelangte wegen Beleidigung des Türkentums gar nicht erst in die Kinos, und nationale Produktionen mussten erst die Zensurbehörde passieren, die auch schon mal wegen "Beleidigung des türkischen Pförtnerwesens" einschritt.

Diese Anekdote findet sich jedenfalls im "Museum der Unschuld", dem jüngsten Roman des Nobelpreisträgers Orhan Pamuk. Um das Drehbuch, mit dem Feridun endlich seinen Durchbruch als seriöser Kunstfilmregisseur schaffen will, durch die Zensur zu schmuggeln, wird eine Art script doctor engagiert, der dem Drehbuch die Kanten abschleifen soll.

Schreibmaschinen-Demir erledigt professionell seinen Job, doch die Träume der Beteiligten erfüllen sich keineswegs: Weder Feridun noch dessen Frau Füsun machen Karriere beim Film, und Kemal, der die ganze Chose finanziert, kann Füsun, seiner ehemaligen Geliebten, vorerst weiterhin hinterherschmachten.

Kemal ist Angehöriger der "westlich orientierten Bourgeoisie Istanbuls", Geschäftsführer einer Vertriebs- und Exportfirma sowie Icherzähler des vorliegenden Romans, den ein gewisser Orhan Pamuk im Auftrag Kemals niederschreibt, nachdem ihm dieser die Geschichte seiner Passion und seines Liebesleids erzählt hat, die uns nun in der von Kemal autorisierten Fassung vorliegt.

"Ich küsste Füsuns von Hitze und Liebesspiel errötete Schulter, umarmte das Mädchen von hinten, drang in sie ein und knabberte an ihrem linken Ohr, wobei ihr Ohrring sich löste, kurz in der Luft zu verharren schien und dann herunterfiel."

Am 26.Mai 1975 schläft Kemal mit Füsun, zwölf Jahre jünger als er und gerade mal 18 Jahre alt. Es ist "der glücklichste Augenblick meines Lebens", wie er aus der Distanz von drei Jahrzehnten weiß, die dem Roman seinen melancholischen Grundton verleiht. Das Prekäre an der Lage: Kemal steht unmittelbar vor seiner Verlobung mit Sibel, die denn auch wenige Wochen später stattfindet – im Hilton und mit den entsprechenden ausländischen Alkoholika, die man sich in der Oberschicht aus Istanbul zu besorgen weiß; und im Beisein des 23-jährigen Orhan, der seinen Tanz mit Füsun, währenddessen er sich heftig verliebt, nicht vergessen wird.

Die Affäre mit Füsun wird schließlich zur Auflösung der Verlobung mit Sibel führen. Diese schöpft zwar nicht unmittelbar Verdacht, kann die Trübsinnigkeit des Verlobten aber auf Dauer nicht übersehen, die einsetzt, als Füsun den Treffen im gemeinsamen Liebesnest schlagartig fernbleibt. Der Versuch, in vorehelicher Routine Halt zu finden, schlägt fehl und geht auch an Sibel nicht spurlos vorbei: "Sie war im Begriff, sich von einem flotten Mädchen, das in Frankreich studiert hatte und guter Dinge war, zu einer sorgenbeladenen, sarkastischen Hausfrau zu entwickeln, die mit einem schwierigen Wohlstandskind verlobt war und immer mehr dem Alkohol zusprach."

Als Füsun – über Vermittlung einer Freundin – nach fast einem Jahr spurloser Abwesenheit den Kontakt zu Kemal wieder herstellt und ihn zu einem Abendessen mit ihren Eltern einlädt, erlebt dieser eine bittere Überraschung: Füsun ist mittlerweile mit besagtem Feridun verheiratet; eine Sache der Konvention und der Ehre, denn weder Füsun noch deren Eltern halten den dicklichen Gatten für ein sonderlich helles Licht.

Auf den kalten Entzug folgt eine groteske Form des Verzichts: Kemal verzehrt sich nach Füsun, ohne von dieser entscheidend mehr zu bekommen als mütterliches Lob ("Er verdrückt die Köfte wie ein richtiger Junge, was?"). Das reicht freilich schon aus, um Kemal in Verzückung zu versetzen. Als Kompensation für seine erotisch abstinente amour fou light beginnt er, jene Devotionalien zu sammeln, die den Grundstock seines mit zunehmend zwangsneurotischer Systematik zusammengetragenen Museums der Unschuld ausmachen werden: Haarspangen, Taschentücher, Flakons, ein Salzstreuer, eine Quittenreibe – alles, was von Füsun berührt wurde oder auch nur mit dieser zu tun hat, taugt zur Inventarisierung einer unerfüllten Leidenschaft, die sich der zusehends regredierende Protagonist dennoch haltlos schönredet: "Zu meinem tiefen Seelenfrieden trug alles bei, was mich an diesem magischen Ort umgab, von Füsuns nur langsam voranschreitenden Vogelbildern über den ziegelroten Teppich, die Stoffreste und Knöpfe, die alten Zeitungen und die Aschenbecher bis hin zu Onkel Tariks Lesebrille und Tante Nesibes Strickzeug."

Ist es eine Komödie? Ist es eine Tragödie? Man kann dem Roman zugute halten, dass er sich der Ichperspektive seines bemitleidenswerten Helden ausliefert und eine Antwort auf diese Frage verweigert. Das ist aber auch sein Problem. Einen Protagonisten, der über 409 Wochen hinweg die Nähe der begehrten Frau im Beisein ihrer Eltern und ihres Gatten sucht und diese Zeit hauptsächlich mit Fernsehen und Bingo verbringt, muss man erst einmal aushalten. Und dass er sich entschieden mehr für die 4213 Zigarettenkippen interessiert, die Füsun während der 1593 gemeinsamen Abendessen produziert, als für irgendsonstwas (etwa den en passant erwähnten Militärputsch und dergleichen), macht die Sache gewiss nicht leichter.

Letztendlich erinnert die Lektüre der 571 mit tragischem Finale, betulichen Sentenzen, selbstreferenziellem Trallala, endlosen Aufzählungen und zeitgeschichtlichem Hintergrund gefüllten Romanseiten doch stark an den Verzehr von türkischem Honig: Es ist eine unglaublich zähe Masse, die einen zwar nicht sättigen, einem dafür aber den Magen verderben und vielleicht sogar den ein oder anderen Zahn kosten wird.