Reise ins strahlende Reich der Finsternis

Alfred Pfoser in FALTER 42/2008 vom 15.10.2008 (S. 35)

Ein historischer Reiseführer? Karl Schlögels Buch über das Moskau von 1937 legt auf den ersten Blick eine solche Nutzung nahe: Auf den inneren Coverseiten ist nach Art eines alten Baedeker ein historischer Stadtplan wiedergegeben, dessen eingeringelte Nummern auf die Hotspots verweisen und die Schlögel dann in den einzelnen Kapiteln als Stadtreporter ansteuert. Darunter sind natürlich die klassischen Adressen der Politik wie der Kreml, der Rote Platz oder das Hotel Lux, in dem die prominenten Polit-Emigranten wohnten. Nicht fehlen dürfen die klassischen Kulturbauten wie das Bolschoi-Theater, in dem 1937 der Geheimdienst Tscheka den 20. Geburtstag feierte, oder das Konservatorium, in dem Schostakowitschs Fünfte Symphonie aufgeführt wurde.

Schlögel führt uns auch zur neuerrichteten kulturellen Infrastruktur, zu den modernen Kinopalästen, zum konstruktivistischen Schuchow-Radioturm, zum Gorki-Vergnügungspark und zu den Mosfilm-Studios, die in der kinofanatischen Sowjetunion Hollywood Konkurrenz machen sollten. Vom Flugfeld Tuschino starteten die Rekordpiloten zu ihren tollkühnen Flügen zur Artkis und über die Arktis hinaus in die USA.

Das Moskau des Jahres 1937 war ein Wallfahrtsort des kulturellen Aufbruchs. Schriftsteller, Künstler, Architekten und Wissenschaftler aus aller Welt kamen angereist, um an der Vision einer neuen Gesellschaft Anteil zu nehmen. Moskau sonnte sich im Glanz des Generalplans von 1935, führte der staunenden Welt die fashionable Metro mit ihrem Luxus vor, ließ die Reisegruppen den als Gesamtkunstwerk konzipierten Moskwa-Wolga-Kanal befahren, der die Metropole mit den Weltmeeren im Norden, im Westen und im Süden verband.

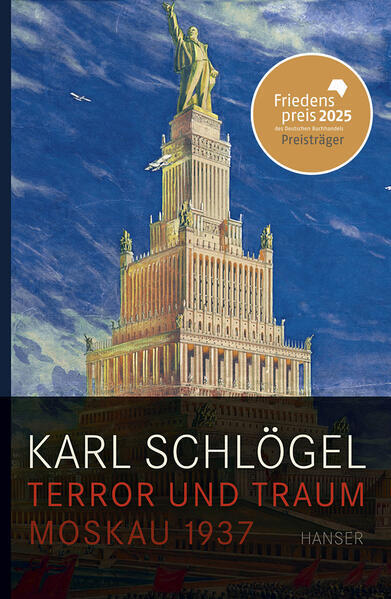

Der Palast der Sowjets, mit einer gigantischen Lenin-Statue an der Spitze, sollte die Krönung der vielen architektonischen Großprojekte werden. Bereits die Sprengung der Christi-Erlöser-Kathedrale, an deren Stelle sich der Monsterbau erheben sollte, und der Internationale Architekturwettbewerb bereiteten den Jahrhundertbau vor, an dessen Fundamenten 1937 gearbeitet, der aber nie realisiert wurde.

Mit den Schauprozessen begann in diesem Jahr auch die Entfesselung des Großen Terrors. Während Moskau sich als Stadt der Utopie pries, wurden 700.000 Menschen ermordet, insgesamt mehr als 1,5 Millionen verhaftet; sie mehrten das bereits vorhandene Millionenheer in den Arbeitslagern.

Insgesamt starben an dieser Orgie der Gewalt, die Opfer der Lager miteingerechnet, etwa zwei Millionen Menschen.

Die Moskauer Zentrale unter der Regie Stalins gab den einzelnen Regionen Quoten vor, wie viele Personen zu verhaften und zu exekutieren waren. Auch das Ende des Mordens war typisch: Nikolai Jeschow, der Chef der Geheimpolizei NKWD, wurde 1938 als Schuldiger verhaftet und exekutiert. Der Große Terror wurde plötzlich als Werk des Feindes verkauft.

Wie solchen Exzess erklären, mit seinen katastrophalen Folgen des Verlusts von Wissen und Menschenpotenzial, mit seiner destruktiven Produktion einer allgegenwärtigen Paranoia, mit dem millionenfachen Leid in den Familien, die traumatisiert weiterlebten, die nächste, noch größere Katastrophe, den Zweiten Weltkrieg, am Horizont? Wie diesen Exzess zusammendenken mit dem doch evident vorhandenen, von den Menschen so auch erlebten Aufbruch?

Die Kunst der vielen topografischen Essays von Karl Schlögel besteht darin, dass der renommierte Osteuropa-Historiker es schafft, mit charakteristischen Szenen und Szenerien, mit der Schilderung der Begebenheiten und agierenden Personen die Schauplätze und Geschehnisse einerseits vor unseren Augen lebendig werden zu lassen und sie andererseits lesbar zu machen, das heißt zu entschlüsseln.

Das Erzählerische wird ergänzt durch das Analytische. Das Utopische wird in seinem Moskau des Jahres 1937 genauso sichtbar wie das Verbrecherische; beides war in ein und derselben Stadt simultan am Werk, beides eng miteinander verbunden. Aufbruch mit Wahnsinn, die Reise in die Finsternis als Essenz der Moderne. Dialektik der Aufklärung in der am schlimmsten denkbaren Zuspitzung.

Jeder von Schlögels Essays steht auch für sich, aber in Summe ergeben sie mehr als die Addition der Teile, es geht Schlögel um die große Tragödie dieser Stadt in diesem entscheidenden Jahr. Entsprechend dem Charakter eines Essaybandes verweigert das Buch am Ende des puzzlehaften Gesamtgewebes die Zusammenfassung, um die Offenheit seiner Recherchen und Ergebnisse zu bekunden, um klarzumachen, dass dieses Jahr damals unbegreiflich war und es bis heute bleibt.

Karl Schlögel kann und will die Verwunderung über das Unfassbare und Gespenstische der Vorgänge nicht auflösen. Die Abhörprotokolle, die zurückgebliebenen Tagebücher oder die Gerichtsakten lassen zwar heute eine Rekonstruktion der drei großen Schauprozesse einigermaßen zu, aber wie es damals wirklich gelang, hartgesottene Revolutionäre mit reicher Erfahrung in mutigem Auftreten dazu zu bewegen, vor der Weltöffentlichkeit ein falsches Schuldgeständnis abzulegen, gibt noch immer Rätsel auf.

Warum gaben die Hauptangeklagten coram publico an, als Konterrevolutionäre, Verschwörer und Feinde der Sowjetmacht tätig gewesen zu sein?

Sie, die ehemalige Mitstreiter Lenins, bekannte Parteiführer und führende Repräsentanten der Sowjetmacht gewesen waren und Krieg, Bürgerkrieg und Kollektivierung überstanden hatten? Sogar der amerikanische Botschafter in der Sowjetunion wurde vom perfekten Schauspiel überrumpelt, eine britische Juristendelegation bescheinigte dem Verfahren einen korrekten Ablauf – dabei war die ganze Beweislast auf nichts als Geständnissen aufgebaut. Und diese lagen zweifelsfrei vor und wurden in der Presse breit wiedergegeben. Die Schuldigen legten sich die Schlinge selbst um den Hals.

Die Sowjetmacht versteckte die Prozesse nicht, sondern machte sie durch Massenkundgebungen, große Zeitungsaufmacher und bewegende Radioberichte zum Massenereignis. Der Staatsanwalt überzog die Angeklagten mit Beschimpfungen, denen wie ein Echo aus allen Teilen der Sowjetunion die Forderung nach der Todesstrafe folgte. Diesem Wunsch wurde entsprochen. Der Welt wurde das Bild vermittelt, dass das Volk den Terror wünscht.

Viele wurden unmittelbar nach Prozessende erschossen, andere kamen mit Haftstrafen davon und verschwanden im Gulag. Der Zufall entschied über Tod oder Leben. Kaum einer wusste, warum, niemand war sicher, wer der Nächste sein würde. Im Essay "Bucharins Abschied", der im Gefängnis Lubjanka spielt, aber nicht nur in diesem, führt Schlögel vor, dass er auch ein glänzender Porträtist ist.

Die Sowjetunion war, trotz ihrer prächtigen Fassaden, in den 30er-Jahren nahe dem Zusammenbruch. André Gide fielen bei seinem Besuch in Moskau die endlos langen Schlangen vor den Kaufhäusern auf, Lion Feuchtwanger registrierte die katastrophalen Wohnverhältnisse. Moskau glich am Stadtrand einem "Nomadenlager". Innerhalb weniger Jahre strömten Millionen in die Stadt, eine gewaltige Wanderungsbewegung paralysierte die Sowjetunion.

Die Kollektivierung am Anfang der 30er-Jahre hinterließ eine höchst irritierte, hungernde bäuerliche Bevölkerung, die in die Städte aufbrach, um dort ihr Glück zu suchen und in den neuen, riesigen Fabriken und Baustellen zumindest Arbeit zu finden. Die Stadt brachte Anonymität, verhieß eine neue Identität, schüttelte die alte, gefährliche, da adelige oder bürgerliche "Kulaken"-Vergangenheit ab und verschaffte vielen die Möglichkeiten, über Bildung und Anpassung den Aufstieg zu erreichen. Wie Schlögel am Beispiel der Stalin-Autowerke zeigt, waren die Fabriken Schmelztiegel, verführerisch auch mit ihren Angeboten an Kinos, Bibliotheken oder Sportplätzen.

Es herrschte Chaos, und Stalin steigerte es, um Ordnung zu schaffen. Im Herbst 1937 sollten erstmals "allgemeine, freie, geheime Wahlen" abgehalten werden. Viele in der Partei warnten. Aber Stalin zog die Idee durch und entfaltete in ihrem Namen den Großen Terror, um Gefügigkeit herzustellen. Die Säuberungen machte er populär, indem Arbeiter und Kolchosbauern aufgefordert wurden, ihre Vorarbeiter und Aufseher zu kritisieren. Fehler wurden in Verbrechen umgewertet, Unfälle in Sabotage. Die Idee, dass es Schuldige gab, die zur Verantwortung gezogen werden konnten, war verführerisch. Die Eliten zitterten, wurden exekutiert und verbannt. Der Große Terror war auch eine Art Kulturrevolution, in der neue, meist blutjunge Leute an Machtpositionen kamen.

"Die Weltgeschichte ist das Weltgericht", so Nikolai Bucharin im Schauprozess. Schlögel hält offensichtlich nichts von solcher Hegel'schen Tröstung. Mit seinen erzählerisch wahrlich beeindruckend gearbeiteten Essays hält er auch den Schock fest, der uns beim Betrachten des Moskauer Bacchanals im Jahr 1937 befällt.