Ein überösterreichischer Charakter

Armin Thurnher in FALTER 51-52/2010 vom 22.12.2010 (S. 42)

Am 5. Jänner 2011 feiert der Pianist und Schriftsteller Alfred Brendel seinen 80. Geburtstag

Der Pianist Alfred Brendel ist sozusagen ein idealtypischer Wiener, denn er ist nicht hier geboren und wohnt auch nicht mehr hier. Er hat aber lange genug hier gelebt, mehr als 20 Jahre. Das Wien der 50er- und 60er-Jahre sei, so Brendel, eine gute Stadt gewesen, um im Protest darin zu leben.

Er ist auch ein idealtypischer Österreicher, nämlich einer, der sein Österreichischsein auf übernationale oder besser noch, auf un-nationale Weise darstellt. Die Nation bedeutet ihm nichts, der Nationalismus ist ihm fremd, ja zuwider. Er kann Österreicher also höchstens auf eine gewissermaßen dadaistische Weise sein, zugleich involviert und distanziert.

Moderne und klassisches Repertoire

Das gern beschworene größere Österreich war bekanntlich nie eine Nation, vielleicht nicht einmal eine Idee, sondern ein durch die Dynastie zusammengewürfeltes Vielvölkergemisch. Aber in seinen besten Repräsentanten zeigte es sich als ein Vorschein von vereinten europäischen Nationen, eben als die Über-, Un- oder Antination.

Daran ließe sich anknüpfen. Zumindest zeigt uns ein durch und durch kosmopolitisch gesinnter überösterreichischer Charakter wie Alfred Brendel, dass Charakter eben nicht bedeutet, sich bloß in sein oder aus seinem Schicksal zu ergeben.

Die Voraussetzungen, also das, was man Schicksal nennt, ließen sich als jene einer typisch altösterreichischen Biografie lesen: geboren in Nordmähren, aufgewachsen in Kroatien, Studium in Graz und Wien. Das könnte nach Nostalgie klingen, nach einem Himmel voller Geigen und böhmischer Knödel. Nichts wäre weniger angebracht, obwohl Alfred Brendel Knödel durchaus schätzt.

Brendel aber hat aus seiner Biografie etwas ganz anderes gemacht. Er hat nicht nur eine künstlerische Weltkarriere geschafft. Das wäre auf dem dichtbesetzten Feld klassischer Pianisten schon Leistung genug. Nein, er hat nie aufgehört, sich weiterzuentwickeln, er hat all seine Anlagen und Fähigkeiten bewundernswert stetig gesteigert und intensiviert und er tut das erfreulicherweise weiterhin.

Während er sich scheinbar auf den historischen Kern des klassischen pianistischen Repertoires beschränkte, holte er dank seiner skeptischen Genauigkeit und seiner zugleich die Komponisten und deren Absicht verehrenden Haltung sozusagen die Moderne – an der er stets interessiert teilhatte – in die Klassik herein. Nämlich als reflektierende, geschichtsbewusste und Werke ergründende Verfahrensweise.

Ohne jede Äußerlichkeit, ohne aufgepfropfte, von außen an die Komposition herangetragene Attitüde wuchs so ein Werk, das Maßstäbe setzte. Als Erster hat Brendel das ganze Klavierwerk Beethovens aufgenommen, er hat Liszt rehabilitiert, Schuberts Werk als Erster umfassend bekannt gemacht, er hat Mozart nicht nur tief, sondern auch verständig interpretiert, er hat Haydn von dessen falschem Image befreit, er hat Schönbergs Klavierkonzert als Erster auf Platte aufgenommen und es auf drei Kontinenten erstaufgeführt. Dazu war und ist er Herausgeber, Forscher, Essayist, Lehrer, Sammler, Kunst- und Filmkenner, seit Jahren Dichter und nun auch Vortragskünstler. Er rezitiert seine Gedichte und hält glänzende Vorträge über Musik, wobei er sich für Musikbeispiele noch einmal ans Klavier setzt (am 25. Februar 2011 ist er im Musikverein zu Gast).

Skepsis und die Liebe zum Absurden

Wir leben in einem Zeitalter zunehmenden Wissens, globalisierter, also auch quantitativ wachsender Formen von Kultur, ja, in gewisser Weise der Kulturalisierung aller Dinge; wir leben aber auch in einem Zeitalter abnehmender Urteilskraft. Im grassierenden Relativismus gelten ein Vers von Hölderlin und eine Komposition von Bach so viel wie ein Zeitungstext oder ein Popsong. Das zu beklagen ist müßig, eine solche Klage hinterließe im Säurebad des allgemeinen Skeptizismus nicht einmal ein Bläschen. Dieser Skeptizismus mag aus berechtigter Abneigung gegenüber verbrauchten Pathosformeln entstanden sein, seine Wirkung ist dennoch unheilvoll.

Damit soll nicht gesagt sein, einer Lebensleistung wie jener Brendels fehle im Einzelnen oder im Ganzen die Schärfe. Freilich waltet hier keine ätzende Schärfe des Skeptizismus, sondern eine strenge Skepsis, die durch Witz und Liebe zum Absurden keineswegs gemildert wird. Die Dinge erscheinen und erklingen klar und hell, wenn Brendel sie nicht beleuchtet, sondern vielmehr von innen her zum Leuchten bringt. Das gilt im Übrigen nicht nur für den Pianisten, das gilt auch für den Musikschriftsteller Brendel.

Es gibt Menschen, die unser Dasein verätzen, und es gibt Menschen, die unsere Existenz bereichern, erhellen und, ja, verbessern. Zu dieser sehr seltenen Spezies gehört Alfred Brendel. Dafür liebt und verehrt man ihn auf der ganzen Welt. Über die Schwierigkeit, jemanden zu verehren, habe ich ein ganzes Buch geschrieben, das sich um Alfred Brendel dreht. Er hat es nicht nur freundlich aufgenommen, sondern das Manuskript innerhalb zweier Tage gelesen, durchkorrigiert und mir eine Menge peinlicher Fehler erspart.

Weise Kunst der Selbstbeschränkung

Wegen seines liebevollen und respektvollen Umgangs mit Menschen und Werken steht Alfred Brendel als stilbildende Instanz und Vorbild vor uns. Nicht einsam, wie es dem Vorbild oft nachgesagt wird. Es hat sich längst schon so etwas wie eine pianistische Brendel-Schule herausgebildet. Ich selbst habe aus meinem kurzen Umgang mit ihm zumindest gelernt, meine – wie er sagt – "habituelle Bosheit" weniger habituell als vielmehr gezielt zu gebrauchen.

Nicht zuletzt hat uns Brendel auf schmerzhafte, aber bewundernswerte Weise gezeigt, wie man richtig, also rechtzeitig aufhört. Am 18. Dezember 2008 hat er im Wiener Musikverein unter Anteilnahme der Weltöffentlichkeit in einem denkwürdigen Konzert seine Karriere als Pianist beendet. Am 5. Jänner 2011 wird Alfred Brendel 80 Jahre alt. Als Vortragskünstler, Lehrer und Autor bleibt er hoffentlich noch lange unter uns.

In dieser Rezension ebenfalls besprochen:

Die Kunst, der Künstler und das Biografische

Armin Thurnher in FALTER 10/2010 vom 10.03.2010 (S. 44)

Ein neues Buch gibt Gelegenheit, den berühmten Pianisten Alfred Brendel als Autor und Menschen kennenzulernen

Alfred Brendel hat sein Versprechen wahrgemacht: Er gibt seit dem 18. Dezember 2008 keine öffentlichen Konzerte mehr. Aber er ist der Öffentlichkeit nicht abhandengekommen. Nicht als Interview-partner, nicht als Vortragender (wobei man ihn sogar Klavier spielen hören kann), nicht als Autor. Der Schriftsteller Brendel war zuvor zugunsten des Pianisten Brendel in den Hintergrund getreten; zu Unrecht, denn sein Nachdenken über Musik bildete einen unerlässlichen Bestandteil seiner Interpretationskunst. Er hat in seinen Essays immer wieder deren Voraussetzungen und Grenzen behandelt. Seine Gedichte, welche er erst spät zu veröffentlichen begann, offenbaren die skurrilen Vorlieben des stets als Klassikhüter und Museumswärter missverstandenen Pianisten, dessen Interpretationen von Haydn, Mozart, Beethoven und Schubert unübertroffen bleiben. Nun kann man erneut nachlesen, welche Rolle zeitgenössische Kunst, Literatur und Kino für seine Kunst spielten.

Immer wieder kommt Brendel auf das unlösbare Rätsel, wie die verstandesmäßige Durchdringung eines Gegenstands und dessen emotionale Aufladung im Akt des Musizierens einander zugleich bedingen und partiell wieder ausschließen. Solchen Problemen stellt er sich in Interviews und auch in einem melodramatisch-drastisch endenden "Selbstgespräch": "AB1" ersticht "AB3" mit einer Wimper, die er sich ausgerissen hat. Ein Topos des Autors Brendel, der an anderer Stelle seines Werks wiederkehrt – seine Prosa und seine Lyrik verleugnen nicht ihre musikalische Neigung zur Montage verschiedener Themen und Motive. Seine Fähigkeit zur Reflexion hat dem Pianisten manche üble Nachrede eingetragen. Demgemäß beantwortet Brendel die Frage des Guardian nach dem Schlimmsten, was über ihn gesagt worden sei, lakonisch mit: "Klaviermusikvorleser".

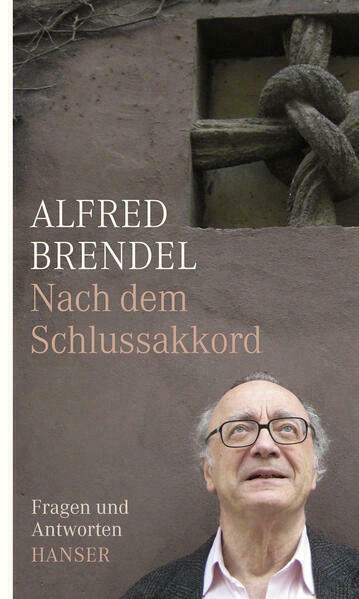

In seinem neuen Buch "Nach dem Schlussakkord. Fragen und Antworten" thematisiert Brendel den freiwillig und mit ostentativer Erleichterung herbeigeführten Bruch in seiner Karriere, und er bringt auch das Bedürfnis seines Publikums nach einer Biografie zur Sprache, die, wie er hofft, zu seinen Lebzeiten nicht erscheinen werde. Denn "der Versuch, den Künstler möglichst lückenlos aus dem Biografischen zu erklären, muss oft in die Irre führen, und nicht nur bei Musikern".

Andererseits spürte Alfred Brendel das Bedürfnis seiner Gemeinde wohl und entschloss sich, ihm zumindest teilweise nachzugeben, wie er im Vorwort schreibt: "Die hier versammelten Fragebogen, Interviews, Dialoge, Prosatexte und Gedichte möchten diese Lücke nicht füllen, aber doch jenen, die sich mit meiner musikalischen und literarischen Person nicht begnügen wollen, ein paar autorisierte Einblicke gestatten."

So lesen wir denn mit Vergnügen verschiedene Gespräche des Pianisten mit der Zeit, der Süddeutschen Zeitung, Le Monde de la Musique und mit seinem Leibinterviewer Martin Meyer von der Neuen Zürcher Zeitung; dass es sich um revidierte Fassungen handelt, bedeutet – zumindest im Fall des Gesprächs mit Andreas Dorschel für die Süddeutsche –, dass die veröffentlichte, offenbar arg gekürzte Fassung nun im ursprünglichen Umfang vorliegt.

Köstlich sind die Fragebögen für den Guardian und Le Monde; neben allem anderen ist Brendel witzig, nicht nur als Musiker, auch als Autor. Die autobiografischen Texte beeindrucken durch Lakonie. Berührend wirkt die an den Schluss gestellte Rede von Peter Hamm, dem Regisseur der legendären, als DVD erhältlichen Brendel'schen Schubert-TV-Aufnahmen für Radio Bremen.

Übrigens ist das Buch fein komponiert (hier war der formbewusste Musiker am Werk): Interviews und Prosatexte werden durch drei Vierergruppen von Gedichten getrennt, die sich zum Teil recht subtil auf zuvor angesprochene Themen beziehen. Selbstverständlich kommt der Humor nirgends zu kurz. Ein Buch für Brendel-Fans, aber auch für alle, die sich für Musik und die Umstände ihrer Aufführung interessieren und darüber ebenso Kluges wie Amüsantes lesen wollen.