Isi und Cevdet waren auch einmal jung

Julia Kospach in FALTER 10/2011 vom 09.03.2011 (S. 22)

Orhan Pamuk und Mario Levi erzählen die jüngere Geschichte der Türkei als Familienroman

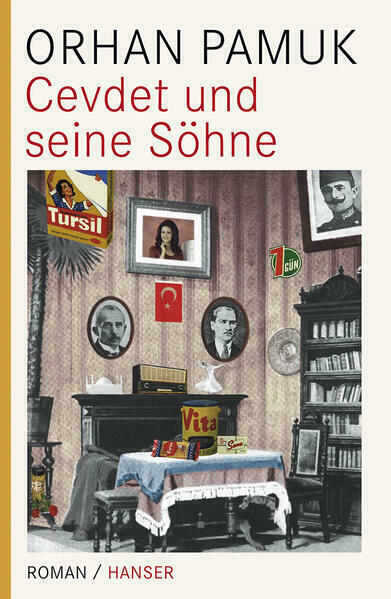

An "Anna Karenina" und an den "Buddenbrooks" habe er sich orientiert, als er als 22-Jähriger seinen Roman "Cevdet und seine Söhne" schrieb, erzählt Orhan Pamuk im Nachwort. Das Romandebüt des türkischen Literaturnobelpreisträgers erscheint nun zum ersten Mal auf Deutsch. Es ist die Chronik einer Istanbuler Familie über drei Generationen und zugleich ein Panorama der türkischen Geschichte vom Beginn des

20. Jahrhunderts bis ins Jahr 1970.

Auch bei seiner eigenen Familie hat Pamuk dafür Anleihen genommen. "Cevdet und seine Söhne" ist ein ganz und gar erstaunliches Buch, nicht nur, aber auch, wenn man sich die Jugend des Autors

während seiner Entstehung vor Augen hält – verschwenderisch üppig in den Beschreibungen, rhythmisch souverän in der

Erzählführung, tiefgründig und offenherzig in der Figurenzeichnung, elegant im

Schlagen der großen historischen Bögen, die sich in den Augen seiner Charaktere spiegeln.

Cevdet, der Familiengründer, ist ein erfolgreicher muslimischer Kaufmann. Er betritt die Bühne im Jahr 1905, während der letzten Phase des Osmanischen Reichs, als Geldverdienen noch als etwas galt, das vor allem "die Ungläubigen oder schamlose Beamte" betreiben – sprich die Juden oder Christen Istanbuls.

Cevdet sucht seine Rolle zwischen

Altem und Neuen, zwischen Tradition und beruflichem Ehrgeiz. Er ist mit einer Tochter aus alter, herrschaftlicher Familie verlobt. Sein Denken und Streben gilt dem richtigen Leben, das sich für ihn in den geregelten Bahnen zwischen Familie und Berufsleben abspielt. Sein an Tuberkulose sterbender Bruder steht als Anhänger der Jungtürken-Bewegung für die Zeiten des Umsturzes und der Republik, die in der Türkei bald folgen werden.

An dem einen Tag, dem der ganze erste Teil des Buchs gewidmet ist, konfrontiert Pamuk seinen Titelhelden mit verschiedensten sozialen und politischen Verhältnissen und mit dem Völkergemisch Istanbuls und definiert damit den weiten Raum, in dem sich sein Familienroman bewegen wird.

30 Jahre später – Atatürk und die Republik mit ihren tiefgreifenden Reformen und Eingriffen ins Alltagsleben sind längst Realität – stehen Cevdets drei Kinder im Zentrum der Erzählung. Ihr Leben spielt sich in einem großen gemeinsamen Haus ab, mit Ehefrauen, Freunden und Enkelkindern. Es ist ein Leben in Wohlstand. Cevdet, dem inzwischen alten Patriarchen, wird wohl noch ehrerbietig die Hand geküsst, aber seine Söhne haben bereits das Ruder übernommen.

Cevdets Tod markiert das Aufbrechen der Risse, die sich zuvor schon gebildet haben. Osman, der ältere Sohn, hält mühsam und steif die Familientradition aufrecht, nicht ohne sich daneben eine Geliebte zu leisten. Refik, der Jüngere, bricht hingegen aus. Er reist weit in den Osten des Landes, zu seinem Freund Ömer, der im Westen studiert hat und nun als Ingenieur im Eisenbahnbau ein Vermögen verdient.

Ömer sieht sich als Eroberer, bleibt aber letztendlich in seiner Verachtung für das Alte und in seinem Spott über die seiner Meinung nach naiven Reformen stecken. Er wird selbst zum Großgrundbesitzer und verkriecht sich in einem Herrenhaus in der Provinz.

Refik ist umgekehrt ein naiver Bilderstürmer und denkt – inspiriert von Rousseau und Hölderlin – über Reformen für die Landbevölkerung nach, kehrt aber als Familienmensch am Ende doch nach Istanbul und in den Schoß von Familie und Firma zurück. Später wird er einen Verlag gründen und als Einziger zumindest versuchen, seinen Idealen gerecht zu werden.

Alle von Pamuks Figuren suchen nach dem richtigen Leben und bemühen sich angesichts gesellschaftlicher Umwälzungen um Orientierung – zwischen Orient und Okzident, zwischen Sultanat und Republik, zwischen türkischem Nationalismus und den Traditionen der Aufklärung. Cevdets Enkel Ahmet, dem wir schließlich 1970 begegnen, ist Maler. Er ist in der Moderne angekommen, doch auch er befindet sich auf der Suche. Das Tagebuch seines Großvaters, noch in arabischer Schrift geschrieben, kann er nicht mehr selbst lesen. An der Stelle des alten Hauses, in dem die Großfamilie zusammenlebte, steht nun ein Appartementgebäude – die moderne Variante des Clan-Lebens.

Ein paar Jahre auf oder ab setzt Mario Levis neuer Roman, "Wo wart ihr, als die Finsternis hereinbrach?", dort ein, wo Pamuks Romandebüt endet. Levi, Jahrgang 1957, erzählt ebenfalls aus einem Kaufmannsleben. Sein Held Isi ist ein jüdischer Istanbuler Kaufmann um die 50. Sein Geschäft läuft verlässlich dahin, sein Familienleben ebenso.

Cela, mit der er eine gute, traditionelle Ehe führt, sieht er "manchmal als das Symbol meiner Kapitulation", denn Isi war einst ein linker Revoluzzer. In seinem jüngsten Werk führt Levi, einer der wesentlichen türkischen Erzähler der Gegenwart, zurück in die Zeit der türkischen

Militärdiktatur der 80er-Jahre und zu deren Spätfolgen.

In jene Zeit des Aufbruchs, des Widerstands gegen alte Traditionen und neue staatliche Gewalt fällt Isis Kindheit. Sein persönlicher politischer Kampf erschöpft sich bald in Brandreden vor den höflich lächelnden Mitarbeitern des väterlichen Betriebs, in den er – aus Mangel an anderen Ideen – selbst sehr bald eingestiegen ist. Nun aber, 30 Jahre später, will er noch einmal zurück, vor allem zu seinen Schulfreunden von damals, die sich mittlerweile weit zerstreut haben. Er forscht sie aus, um mit ihnen wieder ein Theaterstück auf die Bühne zu bringen, das sie zu Schülerzeiten geschrieben und aufgeführt haben.

Isi macht sich auf, "Teile von früher einzusammeln". Er findet alle wieder: seinen engsten Schulfreund Necmi, der als Student den Kampf gegen die Diktatur ausgefochten und dafür mit Gefängnis und Folter bezahlt hat. Sebnem, deren traumatische Erlebnisse für sie in der Psychiatrie endeten. Den Griechen Yorgos, den seine alte Heimat nicht wollte und der sich in Athen ein neues Leben voller Sehnsucht nach dem alten aufgebaut hat. Die Jüdin Seli, die dem Druck ihrer Eltern nachgegeben und ihre große Liebe nicht geheiratet hat, um später nach Israel auszuwandern.

Levis Roman ist eine Spurensuche von beinah märchengleicher Erzähllinearität. Die alten Freunde lässt er einer nach dem anderen auftreten und mit Isi Geschichten aus den letzten 30 Jahren austauschen. Am Ende kommt es zum gemeinsamen Treffen der Gruppe.

Angesichts des Umfangs von mehr als 600 Seiten könnte der gleichförmige Romanaufbau lähmend wirken, tut es aber nicht, weil Levis Figuren einander mit erstaunlicher Aufrichtigkeit begegnen. Ihre Begegnungen erzählen nicht nur von mehrfach gebrochenen Biografien, sie erzählen auch von der Entwicklung der Türkei in den letzten 30, 40 Jahren, von den Nachwehen der Militärdiktatur bis in die Gegenwart, vom Anschluss an den Westen, von Massentourismus und Modernisierung.

Das wirklich Schöne aber sind Levis Beschreibungen der Freundschaft, die Ernsthaftigkeit, die Geduld und das tiefe Interesse, mit dem sich alle seine Figuren den Lebensgeschichten ihrer alten Kameraden aussetzen.

Und schließlich erzählt "Wo wart ihr, als die Finsternis hereinbrach?" auch noch vom sich ständig wiederholenden Konflikt der Generationen: Denn am Ende wird klar, dass Isi die große Suche nach seiner Vergangenheit nicht aus saturierter Langeweile unternommen hat, sondern aus einer Erschütterung, die ihm sein eigener Sohn zugefügt hat – und zwar aus sehr ähnlichen Motiven, deretwegen sich Isi einst vom eigenen Vater distanziert hat. Isi wird mit seinen eigenen Waffen geschlagen – und ist bereit, die Ironie seines Schicksals zu akzeptieren.