Gefährtenehe, Amour fou oder serielle Monogamie?

Nicole Streitler-Kastberger in FALTER 10/2011 vom 09.03.2011 (S. 43)

Kulturgeschichte: Hannelore Schlaffer versucht sich an einer Geschichte und Theorie der intellektuellen Ehe

Was ist die Ehe? Wie hat sie sich in den letzten 200 Jahren verändert, und was kann sie uns heute noch sein? Diesen Fragen geht die deutsche Literaturwissenschaftlerin Hannelore Schlaffer in ihrem Buch "Die intellektuelle Ehe. Der Plan vom Leben als Paar" nach. Als Ehefrau des deutschen Literaturwissenschaftlers Heinz Schlaffer kennt sie die Problematik der intellektuellen Ehe aus eigener Erfahrung.

Wobei der Begriff der intellektuellen Ehe nicht nur die Ehe zwischen Intellektuellen meint, sondern die heute verbreitetste Form der Lebensgemeinschaft, nämlich die, die auf einer geistigen und nicht so sehr auf einer körperlichen oder ökonomischen Übereinkunft der Partner beruht und in der die Kommunikation zwischen den Ehepartnern ein wesentliches Bindeglied darstellt.

Als Literaturwissenschaftlerin zieht Schlaffer ihre Erkenntnisse über weite Strecken aus literarischen Texten oder aus den Biografien einschlägiger Intellektueller. Breiten Raum nimmt dabei die Analyse der "Gefährtenehe" zwischen dem Soziologen Max Weber und seiner Frau Marianne ein, die zuerst seine Schülerin war und dann seine intellektuelle "Gefährtin" wurde. Um nicht in direkte Konkurrenz zu ihrem Mann zu treten, konzentrierte sie sich in ihren soziologischen Studien vor allem auf die für Frauen typischen Bereiche Liebe und Ehe.

Dass die Gefährtenehe der Webers jedoch letztlich eine von sexueller Unbefriedigtheit und moralischer Beschränkung geprägte Zwangsgemeinschaft war, äußerte sich nicht nur in einer lang anhaltenden Nervenkrise des Soziologen, sondern vor allem in der Liebesaffäre mit Else von Jaffé in den letzten Jahren seines Lebens und im Auftreten des Psychoanalytikers und Sexualanarchen Otto Gross im Leben der Webers.

Dieser hatte bereits die Münchner Boheme kräftig durchmischt und unter anderem mit Else von Jaffé ein Kind gezeugt, dessen Taufpate Max Weber wurde. Als Schüler Freuds trat Gross für eine völlige sexuelle Befreiung ein, weil er die Neurose aus sexueller Unterdrückung ableitete, zerstörte serienweise die Ehen seiner Patientinnen und endete selbst in geistiger Umnachtung in den winterlich Straßen Berlins.

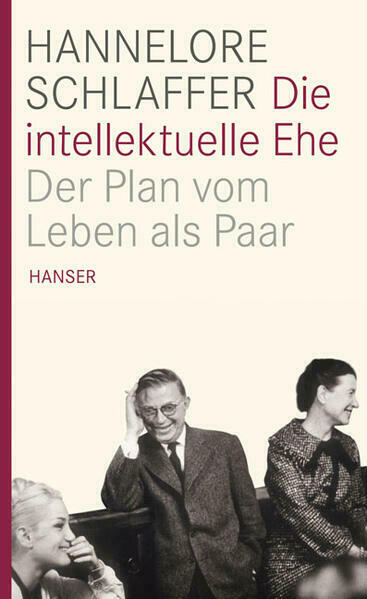

Sein Geist lebte jedoch im wohl berühmtesten Fall der intellektuellen Ehe des 20. Jahrhunderts weiter, jener von Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre. Anders als die Webers hatten sich die beiden als Studenten kennengelernt und waren also zumindest zu Beginn ihrer Beziehung gleichwertige Partner. Was aller Welt als eine von Freiheit und intellektueller Ebenbürtigkeit gekennzeichnete Partnerschaft vorgeführt wurde, bei gleichzeitiger Revolte gegen die bürgerlichen Formen des Zusammenlebens, war jedoch, dies zeigen die Werke, Briefe und Tagebücher der beiden Paradeintellektuellen, ein Abgrund aus Neid, Eifersucht, Konkurrenzdenken und gegenseitigen Unterwerfungsgesten.

Die erotische Libertinage, die sich die beiden Partner zugestanden hatten, führte immer wieder zu schweren emotionalen Krisen auf beiden Seiten. Die Trennung zwischen einem "amour nécessaire" (einer großen, essenziellen Liebe) und einem "amour contingent" (einer belanglosen, beiläufigen Liebe) konnte so nicht durchgehalten werden. Die Befürchtung, dass ein "amour contingent" doch zu einem neuerlichen "amour nécessaire" werden könnte, führte vor allem Simone de Beauvoir immer wieder in äußerste Bedrängnis.

In ihrer monumentalen Studie über "Das andere Geschlecht" ("Le deuxième sexe") von 1949 schrieb sie der bürgerlichen Ehe dennoch einen Abgesang, als sie formulierte: "Zwei Liebende, die sich ausschließlich einander bestimmen, sind bereits tot: Sie sterben an Langeweile."

Der Ausblick Schlaffers in das Überleben der Institution Ehe in unserer heutigen Gesellschaft fällt eher bescheiden aus. Immerhin liefert sie deutliche Zahlen: Drei Viertel der jungen Menschen in Deutschland heiraten auch heute noch. Als Grundlage der Ehe gilt "gegenseitige Rücksichtnahme, Verständnis, gemeinsame Interessen, weibliche Bildung und Berufstätigkeit": Früchte der ehereformerischen Arbeit von zwei Jahrhunderten. Jede zweite Ehe wird geschieden. 80 Prozent der geschiedenen Männer und 72 Prozent der geschiedenen Frauen heiraten jedoch wieder: "Die intellektuelle Ehe ist in die serielle Monogamie übergegangen. Hier zeigt sich erst der wahre Charakter der modernen Ehe: Sie ist wesentlich Experiment, und Experimente sind abschließbar und wiederholbar."

Die moderne Ehe ist damit wohl ein lebbareres Modell als der ehrgeizige intellektuelle Versuch des "Geschwisterpaars" Sartre und de Beauvoir.