Vergessener Gigant der Mehrstimmigkeit

Kirstin Breitenfellner in FALTER 41/2011 vom 12.10.2011 (S. 21)

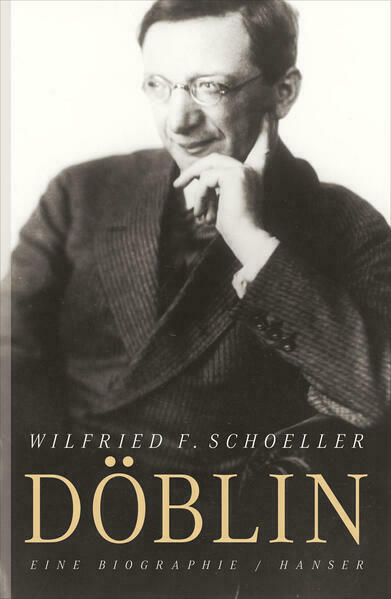

Wilfried F. Schoeller legt die lange überfällige Biografie Alfred Döblins vor

Von meiner seelischen Entwicklung kann ich nichts sagen; da ich selbst Psychoanalyse treibe, weiß ich, wie falsch jede Selbstäußerung ist. Bin

mir außerdem psychisch ein Rühr-mich-nicht-an und nähere mich mir nur in der Entfernung der epischen Erzählung. Also via China und Heiliges Römisches Reich 1630."

Als Alfred Döblin (1878–1957) diese Skizze verfasste, war er 44 Jahren alt. Seinen großen Erfolg, der bis heute mit seinem Namen verknüpft ist, durfte er erst sieben Jahre später feiern. "Berlin Alexanderplatz" (1929) firmiert immer noch als der Großstadtroman der deutschsprachigen Literatur und hat bis heute nichts von seiner Frische und seinem Witz, seiner Wucht und seiner Wirkung verloren.

Ein halbes Jahrhundert nach dessen Tod

legt Wilfried F. Schoeller nun die erste umfassende Biografie Alfred Döblins vor, die dem berühmten Roman allerdings nicht einmal zehn Seiten widmet. Das liegt daran, dass sich das Epochenwerk für den Autor längst "im Griff der Philologie" befindet und auf diese Weise zur "Grabplatte der Aufmerksamkeit für die anderen Bücher" wurde: "Allein ein halbes Dutzend Einführungen in Buchform umringen es mit Kenntnissen, für jede theoretische Diskussion in der Germanistik wird es als gebrauchsfähig angesehen, kein Zug, den Franz Biberkopf in seinem riesigen Schallraum Berlin macht, ist von Deutern nicht bedacht und nachgestellt worden."

Rund 40 Bände umfasst bei dtv die Werkausgabe des laut Jorge Luis Borges "wandlungsfähigsten Schriftstellers unserer Zeit". Für Schoeller ist "jedes seiner Bücher (

) eine Welt für sich, mit ihrer eigenen Rhetorik und ihrem eigenen Vokabular". Aus diesem unüberschaubaren uvre seien hier zumindest die Erzählungen "Die Ermordung einer Butterblume" (1913), die Romane "Die drei Sprünge des Wang-Lun" (1915), "Wallenstein" (1920), "Berge, Meere und Giganten" (1924), "November 1918" (1939ff.) und "Hamlet oder Die lange Nacht nimmt ein Ende" (1956) sowie die philosophische Abhandlung "Unser Dasein" (1933) erwähnt.

Eingedenk der psychologischen Undurchdringlichkeit, die sich Döblin zum Vorsatz machte, versteht Schoeller dessen Biografie als "von seinem Werk entworfen", bezieht also die Interpretation der Werke in die Lebensbeschreibung ein, ohne damit eine monografische Arbeit vorlegen zu wollen. Er will die "Rätsel" dieses Mannes nicht lösen, sondern mit der "Blickweise des Facettenauges" "sorgsam präparieren". Und hier muss gesagt werden: Das ist ihm in dem rund 280 Kleinkapitel umfassenden monumentalen Werk, das neues Material wie Patientenjournale, Verlagskorrespondenzen und die Memoiren der Geliebten Yolla Niclas erstmals auswertet, glänzend gelungen.

Schoeller entwirft das Bild eines Mannes, der Widersprüche und Disparates zu vereinen wusste und sich (nicht zuletzt als Autor zahlreicher philosophischer Dialogbücher) die Mehrstimmigkeit zum Prinzip machte.

Döblin war jüdischer Kleinbürger aus Stettin und französischer Offizier, Kassenarzt und Expressionist, Berlineuphoriker und Naturmystiker, Technikfan ("Die Dynamomaschine kann es mit dem Kölner Dom aufnehmen") und Bücherwurm ("Ich ,las' die Bücher und später zahllose andere so – wie die Flamme das Holz ,liest'!"), Antikapitalist und Marxismuskritiker, Akademiemitglied und Außenseiter, Aufklärer und Gottsucher, auf der Flucht vor den Nazis und religiös Erweckter, der sich seines christlichen Glaubens aber niemals restlos sicher war und dessen letzte Diktate in der Aussage gipfeln: "Aber was habe ich denn? Antwort: nichts. (

) Das ist mein kartesischer Punkt im Februar 1957, im verschneiten und verregneten Schwarzwald. Lass mich beginnen."

Epiker und Privatmythologe, politischer Schriftsteller und Glossenschreiber, Rundfunkpionier und Zeitschriftenherausgeber, Experimentator und Modernist – Döblin blieb ein Mensch in der ewigen Revolte, "einer der sperrigsten unter den modernen Schriftstellern", der mit Heinrich Mann und Bertolt Brecht, Joseph Roth und Robert Musil gut konnte, aber seinen Gegenspieler Thomas Mann verabscheute und sogar kurz nach dessen Tod 1955 nichts als Spott für ihn übrig hatte: "Es gab diesen Thomas Mann, welcher die Bügelfalte zum Kunstprinzip erhob (

), er schrieb Bügelfaltenprosa, darauf bedacht, dass sein Frack keinen Staubfleck zeigte."

Döblins gnadenlose Ironie machte auch vor sich selbst nicht Halt: "Wie mich meine eigenen Bücher vom Regal angähnen. Und die Klassiker gähnen mit, und endlich versteht man das Wort ,gähnial'. Sie fragen nach Paris; ich höre, es soll hier herum liegen, ich stör es nicht", schrieb er kurz vor seinem Tod. Er behielt seine Neugier und geistige Frische, seine einzigartige Schnoddrigkeit und seinen Übermut bis zum Schluss, als er sich, gezeichnet von der Parkinsonschen Krankheit, kaum mehr bewegen konnte.

"Man soll niemals sagen: ,Der Krieg ist unvermeidlich', man führt ihn dadurch herbei", schrieb er zwei Wochen vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Der Emigrant, dessen Bücher unter den ersten verbrannten waren, der einen Sohn im Krieg und Familienmitglieder in Auschwitz verlor und der dennoch als einer der Ersten zurückkehrte, um sich an der "Rééducation" der Deutschen im französischen Sektor zu beteiligen, dem sein Christentum weder von katholischer Restauration noch von jüdischer Exilgemeinschaft und linken Intellektuellen verziehen wurde – er verkam schon zu Lebzeiten zu so etwas wie einem vergessenen Klassiker. Nun kann er wiederentdeckt werden.