In welches Café? Ins Canter oder ins Condé?

Klaus Nüchtern in FALTER 29/2012 vom 18.07.2012 (S. 27)

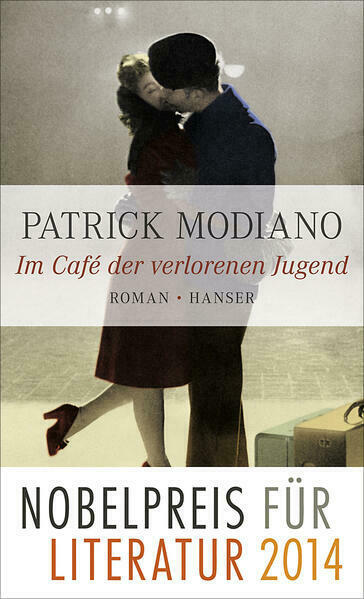

In "Im Café der verlorenen Jugend" begibt sich Patrick Modiano auf eine Spurensuche durch das Paris einer verlorenen Zeit

Eine aparte Tristesse schwebt über den Arrondissements, Boulevards und Cafés, in denen die vorwiegend jungen Menschen, um die es hier geht, wohnen, über die sie flanieren, in denen sie sitzen. In seinem vorletzten, im französischen Original bereits vor fünf Jahren erschienenen, aber erst vor kurzem ins Deutsche übersetzten Roman "Im Café der verlorenen Jugend" gibt sich Patrick Modiano keine allzu große Mühe, nationalen Stereotypen auszuweichen.

Eines der zahlreichen Kaffeehäuser, die hier Erwähnung finden, nennt sich Café Condé und wird von merkwürdigen Gestalten frequentiert, deren gleich eingangs in permutativen Reihungen wiederholte Namen – Jean-Michel, Adamov, Babilée, La Houpa, Ali Cherif, Tarzan

– die alltägliche Exotik der französischen Großstadt evozieren sollen.

Wir befinden uns im Paris der 1960er-Jahre, und auch dieses sieht genau so aus, wie man es aus zahllosen Filmen kennt: "Oft hatten die Stammgäste des Condé ein Buch in der Hand, das sich achtlos auf den Tisch legten und dessen Einband fleckig war von Wein. ,Die Gesänge des Maldoror', ,Illuminationen', ,Die geheimnisvollen Barrikaden'. Ihre Hände jedoch waren in der Anfangszeit stets leer."

Die junge Frau, von der hier die Rede ist, wird von allen nur "Louki" genannt, hat die Fähigkeit, gleichsam mit dem Interieur ihres Stammcafés zu verschmelzen und wird dennoch von dem ersten der vier Erzähler, die im Roman zu Wort kommen, sofort als charismatische Figur erkannt: "Sie schien das Licht stärker einzufangen, wie man im Filmgeschäft sagt. Von allen Leuten nahm man sie als Erste wahr."

Mit ihrem Mädchennamen heißt Louki Jacqueline Delanque, seit ihrer Heirat trägt sie den Namen ihres Mannes – jenes Jean-Pierre Choureau, der einen Detektiv damit beauftragt, nach der verschwundenen Gattin zu fahnden, nachdem diese nicht mehr in die gemeinsame Wohnung im Pariser Vorort Neuilly zurückgekehrt ist.

Dieser Detektiv, ein Mann namens Caisley und eine weitere Erzählstimme des Romans, findet einiges über den familiären Hintergrund und die Vergangenheit der Gesuchten heraus; etwa den Umstand, dass Loukis/Jacquelines Mutter doch tatsächlich als Platzanweiserin im Moulin Rouge gearbeitet hat oder dass das Töchterl aufgrund seiner Neigung zum Abhauen zweimal wegen "Herumstreunen einer Minderjährigen" von der Polizei aufgegriffen wurde.

Bevor ihr Geliebter Roland, wegen dem sie ihren wohlhabenden Mann verlassen hat, die Erzählperspektive übernimmt, kommt auch Louki selbst zu Wort und bestätigt das längst Vermutete, ohne wirklich was zu klären: "Ich war nur dann wirklich ich selbst, wenn ich ausriss."

Das deutsche Feuilleton zeigte sich fast einhellig begeistert über die Klarheit und die Melancholie von Modianis Suche nach einer verlorenen Zeit. Nachvollziehbar ist das kaum. Für einen so kurzen Roman ist "Im Café

" erstaunlich unökonomisch. Wahrscheinlich sollte man sich ja generell scheuen, Figuren mit grünen Augen auszustatten; ganz sicher aber sollte man es unterlassen, zweimal auf derselben Seite auf die Augenfarbe zu verweisen.

Geistreicheleien à la "Unser Leben hängt immer wieder am seidenen Faden eines Schweigens" sind zahlreich und mögen als Charakterisierung ihrer Sprecher ja noch durchgehen. Sätze wie die folgenden sind aber schlicht unsinnig: "Kein Gast des Condé wäre ins Canter gegangen. Es gibt unüberwindliche Grenzen im Leben. Und doch war ich sehr überrascht, die ersten Male im Condé, einen Gast wiederzuerkennen, den ich im Canter gesehen hatte".

Kaum eine Seite, auf der keine Straßennamen genannt werden; viel ist von "Grenzen", "Demarkationslinien" oder "neutralen Zonen" die Rede. Weit führt dieses vorgebliche stadtsoziologische Interesse aber nicht, und das permanent evozierte Paris bleibt erstaunlich unsinnlich. So wie auch der ganze Textkörper von einem zarten Schweißfilm der Bedeutsamkeit bedeckt ist, ohne dass man diesen spüren oder riechen würde.