Ein Schuss, ein Schrei â diesmal nicht von Karl May

Klaus Nüchtern in FALTER 23/2013 vom 05.06.2013 (S. 37)

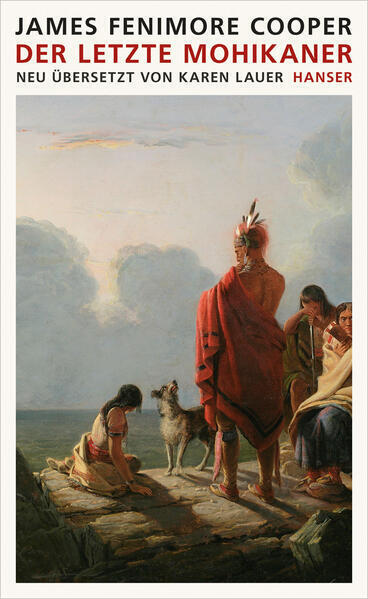

James Fenimore Coopers "Der letzte Mohikaner" liegt in neuer Übersetzung von Karen Lauer vor

Der "Lederstrumpf" war lange Zeit so etwas wie der andere "Winnetou" – bloß dass die "guten" Indianer keine Apachen, sondern Delawaren und die weißen Helden nicht ganz so superheldisch wie Old Shatterhand waren. Und dass der philologische Umgang mit dem Original noch viel nachlässiger war als bei Karl May: Die fünf Bände der "Leatherstocking Tales", wie der "Lederstrumpf"-Romanzyklus auf Englisch heißt, wurden gekürzt und "altersadäquat" aufbereitet.

Wer den "Letzten Mohikaner", den zweiten, berühmtesten und nun erstmals vollständig ins Deutsche übersetzten Band der Pentalogie, liest, kann sich über dessen Ruf als "Jugendbuch" nur wundern. Schon aufgrund der historischen Distanz – Autor James Fenimore Cooper war rund 50 Jahre älter als Karl May und exakt 40 Jahre jünger als Goethe – liest sich das deutlich weniger flott als "Harry Potter", und die Naturschilderungen werden lesende Buben wohl immer noch nicht in ihren Bann ziehen, auch wenn Coopers Wald schon cooler ist als ein Wadi bei May:

"Als der Tag gerade begann, die struppigen Umrisse einiger hoher Kiefern östlich des Lagers in das erste sanfte Lichtblau eines klaren Himmels zu zeichnen, riss, den Befehlen des vorigen Abends gemäß, das Grollen der Trommeln, deren rasselndes Echo in der feuchten Morgenluft aus jedem Winkel des Waldes zurückklang, das Heer aus dumpfem Schlaf."

Die Wildnis der Wälder von New York, in denen der Roman über weite Strecken spielt, ist, wie die Übersetzerin und Herausgeberin Karen Lauer in ihrem Nachwort schreibt, von einer "doppelten Sehnsucht" Coopers geprägt: "nach den Wäldern seiner Kindheit und einer Natur, die schon damals im Verschwinden begriffen war".

Gerade diese Wildnis bestimmt nicht nur die topografische, sondern auch die ideologische Struktur des Romans. Die Wildnis ist nicht schlechterdings der Feind oder das Andere der Zivilisation, sondern vielmehr der Schauplatz, an dem nicht nur um Skalps, sondern auch um Sinn gekämpft wird. Dass dieser nicht einfach ein- für allemal festgeschrieben wird, macht die Dialektik von Coopers Roman aus.

Bezeichnenderweise ist die Hauptperson des "Lederstrumpf"-Zyklus ein Held des Übergangs: Natty Bumppo, der hier aber durchgängig auf den Namen "Falkenauge" ("Hawkeye") oder – in Anspielung auf die von ihm buchstäblich zielsicher geführte Waffe – "La Longue Carabine" hört, wird zwar nicht müde, darauf hinzuweisen, "ein Weißer von reinem Blut" zu sein, wurde aber von Delawaren aufgezogen und ist selbst so etwas wie ein Ehrenindianer, von dem selbst seine Feinde bewundernd festhalten, dass er "unter der bleichen Haut das Herz und die Schlauheit eines Huronen hat".

Das Spiel mit Gegensätzen und Ähnlichkeiten reicht bis in die lautliche Gestalt der Namen: Uncas, der letzte seiner Rasse (wie der Titel des Gemäldes von Tompkins Harrison Matteson lautet, das fürs Cover dieser Ausgabe Verwendung fand), ist fast ein Anagramm von Duncan: Der englische Major Duncan Heyward und der Sohn von Chingachgook sind von Anfang an Verbündete – nicht so sehr im Krieg gegen die Franzosen (tatsächlich verliefen hier die Allianzen ausgesprochen unübersichtlich und quer durch ganze Stämme) als vielmehr im Bemühen darum, Alice und Cora, die schönen Töchter von Oberst Munro, vor dem Begehren und der Mordlust der bösen Huronen zu schützen.

Aber selbst die relativ stabile Opposition zwischen den edlen und den wirklich wilden Wilden ("die Irokesen sind eben durch und durch Wilde", weiß Falkenauge) ist vor Ambivalenzen und Durchlässigkeiten nicht gefeit. Der Mohikaner-Häuptling Chingachgook ist "würdig", sein Gegenspieler Magua, ein Hurone, Irokese oder "Mingo" (so die verächtliche Bezeichnung), hat kaum einen Auftritt ohne ein Epitheton aus dem Wortfeld "listig", "gerissen" oder "verschlagen".

Es bleibt aber auch nicht unerwähnt, dass Magua erst durch die Begegnung mit den Bleichgesichtern und das von diesen eingeschleppte "Feuerwasser" zu einem "Schuft" geworden ist oder dass Chingachgook einen arglosen, jungen Kundschafter der Franzosen sang- und beinahe klanglos umbringt, weil dieser halt leider zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort ist.

Die Person, in der die Konflikte zwischen christlicher Mitleidsethik und den "Gesetzen des Waldes" ihren Schauplatz haben, ist einmal mehr Falkenauge. Gegen die ihm verhassten Huronen kann er von unerbittlicher Grausamkeit sein, auf der anderen Seite ist er um kulturalistische Abwiegelung bemüht, wenn sein delawarischer Spezl mal wieder jemanden skalpieren muss: "Hätte das eine Weißhaut getan, wär's grausam gewesen und unmenschlich; aber es ist nun mal die Gabe und Natur des Indianers, und man sollte es ihm wohl nicht verwehren!"

In der langen Reihe der Cooper-Bewunderer, die von Balzac und Goethe zu Poe und Conrad reicht, war es der Bargfelder Interpunktionsidiosynkrat Arno Schmidt, der 1962 in der Zeit Coopers ungerührten Ehrgeiz pries, der Nachwelt "Gutes und Größtes und Peinliches und Albernes: alles" aus der frühen Kindheit einer Nation zu überliefern. Schmidts Fazit: "Es gibt schlechterdings keinen besseren und müheloseren Zugang zum Verständnis der Mentalität der USA (

) als das Gesamtwerk Coopers."

Bevor man sich den verbleibenden 33 Romanen zuwendet, hat man mit der Neuübersetzung des "Letzten Mohikaners" gewiss einen guten Anfang gemacht.